Sénégal – Suisse : La confrérie mouride

Cas singulier de confrérie soufie, la confrérie mouride occupe une place économique et politique incontournable au Sénégal. Cet article explore les formes multiples de sa présence au Sénégal et en Suisse, en mettant en lumière les dimensions religieuses, sociales et transnationales de ce mouvement confrérique.

Qu’est-ce que la confrérie mouride ?

L’islam soufi est généralement pratiqué au sein d’une tarîqa (terme arabe communément traduit par le terme de « confrérie » mais qui signifie littéralement « la voie ») : en leur sein, des disciples suivent les enseignements de maîtres spirituels qui les initient dans une voie d’élévation spirituelle. La confrérie mouride a été fondée au Sénégal par Ahmadou Bamba Mbacké (ci-après « Bamba ») en 1883. Aujourd’hui, le nombre de talibés (disciples mourides) qui suivent la voie de Bamba, perpétuée par ses descendants masculins et par les marabouts (maîtres spirituels) nommés par eux, peut être estimé à 4 millions de personnes au Sénégal et en Gambie, mais également au sein de la diaspora sénégalaise.

Si elle n’est pas majoritaire au Sénégal, la confrérie mouride y a un poids politique significatif. L’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade (2000-2012) affichait notamment haut et fort son allégeance à la confrérie mouride. Bien qu’étant un pays officiellement laïc, les instances politiques sénégalaises – à commencer par le père de l’indépendance et président catholique Léopold Sedar Senghor (1960-1980) – ont toujours soigné leurs relations avec cette confrérie.

Qui est Ahmadou Bamba Mbacké, le fondateur de la confrérie ?

Né à Mbacké en 1853 dans le village fondé par son grand-père, Bamba appartient à une famille d’intellectuels musulmans. Initié au sein de l’ordre soufi Qadiriyya, Bamba fonde la confrérie mouride à l’âge de 30 ans. La confrérie est centrée autour de la consigne spirituelle et matérielle suivante : « Travaille comme si tu ne devais jamais mourir et prie comme si tu devais mourir demain », ainsi que l’édification de la ville sainte de Touba, dont le lieu lui aurait été révélé dans une vision. À l’écart du pouvoir colonial, Ahmadou Bamba trouve ses disciples parmi les agriculteurs plutôt que parmi les lettrés urbains.

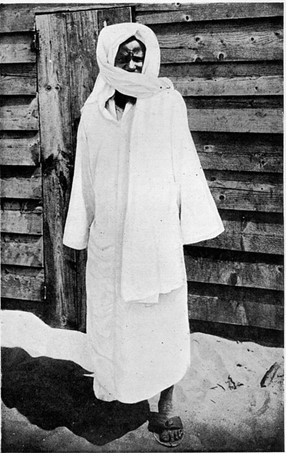

Seule photographie connue de Ahmadou Bamba, prise devant la mosquée de Diourbel en 1913.

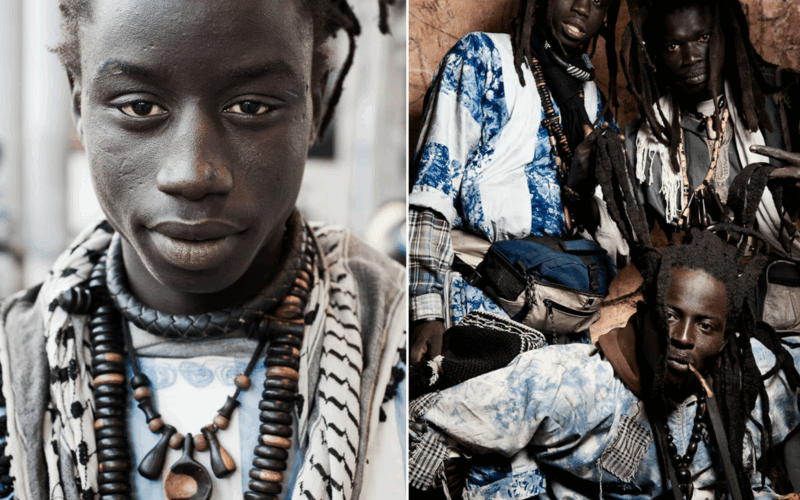

Disciple Baye Fall Photographie par Pauline Dabrowski

En 1890, Bamba élève au rang de marabout l’un de ses disciples les plus dévoués, Ibrahima Fall. Les disciples de ce dernier sont connus comme les « Baye Fall » et constituent une sous-branche, très visible, du mouridisme, notamment à cause de leurs habits colorés à l’apparence rapiécée et de leurs dreadlocks. L’apparence physique et le comportement des Baye Fall illustrent l’idéal mouride d’humilité et d’obéissance au marabout. Méfiante envers le succès rencontré par le modèle de Bamba et son refus de collaborer avec elle, l’administration coloniale décide de l’exiler à plusieurs reprises, au Gabon (1895-1902), en Mauritanie (1903-1907) puis en le consignant en résidence surveillée au Sénégal (1907-1912). Il meurt paisiblement à Diourbel en 1927 et est enterré à Touba. Depuis 1921, à l’initiative de Bamba, les talibés commémorent son départ en exil au Gabon, en effectuant chaque année un pèlerinage (ou magal) à la ville sainte de Touba, au 18ème jour du Safar, deuxième mois du calendrier musulman. Cette date est célébrée notamment en raison de l’accomplissement par Bamba de l’un de ses plus grands miracles : alors qu’il est sur le bateau qui le conduit au Gabon, il demande à prier, ce qui lui est refusé. Il saute alors dans l’eau, et atterrit sur un tapis de prière, sur lequel il prie, avant de rejoindre le bateau. Cette action illustre également le type de résistance non-violente que Bamba aurait opposé à son oppresseur, faisant de lui une figure africaine de résistance à la colonisation.

Quelles sont les pratiques et les croyances religieuses mourides ?

En tant que musulman·e·s, et comme l’immense majorité des Sénégalais·e·s, les mourides suivent les 5 piliers de l’Islam, avec quelques spécificités :

- Les mourides déclament la profession de foi. Comme pour d’autres confréries soufies, les chants et les danses sont un important vecteur de pratique religieuse. Les talibés se réunissent au sein de dahiras (cercles de disciples) pour chanter, prier et organiser des activités religieuses. Les Baye Fall notamment, pratiquent des cérémonies d’invocation du nom de Allah qui durent plusieurs heures et au cours desquelles les participants (généralement masculins) peuvent tomber en transe. Ces cérémonies sont appelées des zikroulah, ou plus communément dhikr, en arabe.

Capture d’écran tirée d’une vidéo filmée durant le « Zikr Tour Suisse », une manifestation qui a rassemblé près de 250 personnes venues de Suisse, d’Italie, de France et du Sénégal dans un collège lausannois au début de mois de novembre 2024 à l’appel de la dahira Touba Lausanne Wakana Haqqan et de la fédération And Jeffé Ndiguel Yi Baye Fall de Suisse.

- Les mourides, à l’exception des Baye Fall, qui en sont dispensés car entièrement tournés vers le travail, prient 5 fois par jour. Bamba est l’auteur de nombreux écrits religieux enseignés dans des daaras (écoles coraniques mourides) fréquentés par les talibés. Dès l’enfance, les talibés doivent travailler au service de leur marabout en échange de leur éducation religieuse ou à défaut, ils doivent récolter l’aumône.

- Les mourides, là encore à l’exception des Baye Fall, pratiquent le jeûne pendant le mois de Ramadan, dont le début est fixé par l’observation locale du croissant lunaire, date avalisée par le khalife général des mourides, le plus haut dignitaire de la confrérie mouride. Il arrive ainsi fréquemment que les Sénégalais·e·s débutent le Ramadan à différentes dates, selon leurs appartenances confrériques.

- Les mourides effectuent, si possible une fois au cours de leur vie, le pèlerinage à la Mecque. D’autres pèlerinages sont néanmoins privilégiés par les talibés, notamment à Touba ou encore à Porokhane, en mémoire à la mère de Bamba, Mame Diarra Bousso. En-dehors de ces occasions, les talibés se doivent de rendre fréquemment visite à leurs marabouts afin d’affirmer leur allégeance et leur lien spirituel. Vénérés pour leur intégrité morale et leur sainteté, manifestée par la réalisation de miracles, Bamba et ses descendants masculins possèdent et peuvent transmettre la baraka (qui signifie en arabe « bénédiction » ou « influence spirituelle ») transmise par Dieu lui-même, qui assure le succès dans toutes les réalisations spirituelles et matérielles. La baraka est également source de guérison. Les talibés peuvent accéder à la baraka à travers le contact physique avec leur marabout.

- Les mourides pratiquent l’aumône, notamment envers leurs marabouts et les talibés qui fréquentent les daaras.

Le mouridisme en Suisse

Selon les chiffres du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), un peu plus de 1500 Sénégalais·e·s résident en Suisse, généralement en Suisse romande. Genève est le canton abritant le plus grand nombre de Sénégalais, ceux-ci étant généralement venus en Suisse pour des séjours d’études ou des raisons diplomatiques.

En Suisse comme au Sénégal, les associations mourides se nomment dahiras. Il en existe plusieurs en Suisse. À Genève, la dahira Touba-Genève se réunit à la Maison des associations. Dans le canton de Vaud, une dahira composée d’une vingtaine de personnes se réunit au domicile d’un ressortissant sénégalais[1] et il est estimé que quelques 150 disciples mourides résident dans le canton de Vaud[2]. La dahira Wakana Haqqan, responsable de l’organisation du « Zikr Tour Suisse » affirme sur son site internet se réunir tous les mois à la Maison du Peuple à Lausanne.

En Suisse, les activités des dahiras sont peu visibles en dehors des évènements du calendrier religieux (tel que le magal de Touba). La page Facebook de la dahira Touba Genève permet par exemple de relever, à l’occasion d’un évènement religieux, la présence annoncée de plusieurs dahiras des villes de Bâle, de Berne, de Bienne, de Porrentruy, de Neuchâtel et de Zurich. L’existence discrète de ces dahiras ne sont confirmées que par la publication de quelques vidéos sur YouTube[3]. Le flyer de l’évènement confirme également un phénomène déjà connu dans d’autres pays européens (notamment en France, en Italie, en Espagne, où réside une forte population sénégalaise) : l’organisation de visites de marabouts mourides à leurs disciples à l’étranger. Il s’agit ici de Mame Mor Mbacké Mourtada, fils de Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des mourides, et arrière-petit-fils d’Ahmadou Bamba.

Comme l’explique Sophie Bava (2003), spécialiste des migrations africaines et de la transnationalisation des pratiques religieuses, le contexte de migration induit une transformation des « contextes d’échanges entre le talibé et la hiérarchie mouride », avec un éloignement entre le talibé et son marabout, qui va devoir être en quelque sorte « compensée » de différentes manières pour pallier l’affaiblissement concomitant du lien spirituel.

La venue de marabouts mourides, qui permet de fédérer de nombreuses dahiras, est une opportunité rare pour les disciples de récupérer un peu de baraka en contexte de migration, à travers la présence d’un descendant masculin de Bamba, qui la transporte avec lui. Pour les autorités mourides, les visites auprès des communautés diasporiques permettent de resserrer les liens avec une diaspora sénégalaise très investie dans la collecte de fonds en faveur des projets sociaux menés par la confrérie, notamment à Touba. Comme le souligne Susana Moreno Maestro (2006), l’originalité du mouridisme réside dans la soumission volontaire (jebëlu) du talibé à son marabout – un engagement qui dépasse la seule dimension spirituelle pour inclure une participation active au projet de développement de la confrérie, par le travail et les ressources financières. Dans ce cadre, l’émigration, notamment en Suisse, apparaît aujourd’hui comme une stratégie centrale.

[1] Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC), 2020, Credo. Une cartographie de la diversité religieuse vaudoise.

[2] Chloé Banerjee-Din, (2019) La confrérie mouride se fait une place dans l’Islam vaudois, in : 24heures.

[3] Par exemple https://www.youtube.com/watch?v=28Btf5A-wtw, filmée auprès de la dahira de Bâle en 2022.

Bibliographie

Littérature

- Bava, S. (2003). De la « baraka aux affaires » : éthos économico-religieux et transnationalité chez les migrants sénégalais mourides. Revue européenne des migrations internationales 19 (2), en ligne.

- Copans, J. (2000). Les marabouts de l’arachide. L’Harmattan.

- Moreno Maestro, S. (2006). Le mouridisme au sein de l’immigration sénégalaise : agent de développement : le cas de l’Andalousie. Les Cahiers du Gres 6(1) : 93-110.

Pour aller plus loin

- Babou, C.A. (2011). Le Jihad de l’âme. Ahmadou Bamba et la fondation de la Mouridiyya au Sénégal (1853-1913). Éditions Karthala.Pézeril, C. (2008). Islam, mysticisme et marginalité : les Baay Faal du Sénégal. L’Harmattan