Cimetières musulmans dans les communes suisses

« Nous appartenons à Dieu et c’est vers Lui que nous retournerons ! » (Coran, 2 : 156). La fin de vie et la mort occupent une place importante dans la foi des musulmans et des musulmanes, tout comme dans celle des adeptes d’autres religions. La vie terrestre est considérée une phase transitoire, orientée vers Dieu, tout comme ce qui la précède et qui la suit, indépendamment de toute intervention humaine. En conséquence, il existe des conceptions précises sur les démarches pratiques liées à la mort que l’on peut résumer ainsi :

- La personne décédée doit d’abord être lavée selon un rituel précis.

- Le corps d’un·e défunt·e ne doit en aucun cas être incinéré, car même dans la mort, il doit demeurer intact et prêt pour la résurrection au Jour du Jugement dernier.

- Si possible, le/la défunt·e doit donc être enterré le jour même.

- Il ou elle doit être enveloppé dans un linceul et inhumé en pleine terre.

- Le corps doit être déposé dans la tombe de manière que le visage soit tourné vers La Mecque, lieu où apparaîtra le Mahdi (Messie) à la fin des temps.

- Le corps ou les ossements ne doivent pas être déplacés, afin de ne pas troubler le repos éternel.

- La tombe doit être dépourvue d’apparat.

Mais comment mettre en œuvre ces conceptions et usages en Suisse ? Comment cela se passe-t-il concrètement dans la pratique ? Cet article a pour objectif principal de décrire l’évolution des dernières décennies ayant conduit à la pratique courante observée aujourd’hui.

Certains aspects des pratiques funéraires musulmanes se heurtent à des obstacles en Suisse. Ainsi, une personne décédée ne peut généralement être inhumée qu’après un délai de 48 heures. Les prescriptions légales sont très strictes sur ce point. En revanche, d’autres aspects laissent place à une certaine marge d’interprétation. Le fédéralisme contribue à cette diversité des pratiques : la responsabilité des inhumations relève des communes et il n’existe donc pas de réglementation uniforme valable pour l’ensemble du pays. De même, toutes les normes islamiques ne sont pas aussi rigides et des compromis sont possibles. Depuis les années 1970, une approche pragmatique s’est mise en place : la collaboration entre les autorités, les administrations en charge des cimetières et les représentant·e·s musulmans conduit presque toujours à des solutions très similaires. Les controverses publiques comme celle de 2025 à Weinfelden (TG) sont rares (cf. ci-dessous).

La solution provisoire : un fonds pour les rapatriements

La question du lieu d’inhumation est, dans la plupart des cas, tranchée du vivant de la personne. En principe, selon la législation, il s’agit de la commune de résidence du/de la défunt·e. Cependant, pour les travailleurs originaires de Turquie ou de Yougoslavie arrivés dans les années 1960 et 1970, cette solution n’était pratiquement jamais envisagée. Leur séjour en Suisse était perçu comme temporaire, et ils et elles souhaitaient être enterrés dans leur pays d’origine, à proximité de leur famille. Lorsque ce lien demeure fort, le corps est encore aujourd’hui rapatrié dans le pays d’origine. Le rapatriement du corps constitue une opération coûteuse, qui peut atteindre plusieurs milliers de francs. Elle nécessite aussi une organisation bien rodée, car il doit généralement se dérouler dans les meilleurs délais. Des entreprises de pompes funèbres spécialisées ont ainsi rapidement vu le jour. Des fonds d’entre-aide ont aussi été créés afin d’alléger la charge financière supportable pour les particuliers. Le fonds funéraire de la Fondation islamique turque pour la Suisse demande par exemple une cotisation d’entrée de 200 francs pour une personne âgée de 41 à 50 ans, à laquelle s’ajoute une cotisation annuelle calculée sur la base des comptes annuels du fonds et du nombre de membres de la famille enregistrés. En cas de décès, les collaborateur·trice·s de la fondation s’occupent des démarches administratives auprès des autorités suisses et étrangères, ainsi que de la récupération et du transport du corps.

La Suisse comme patrie

Au cours des dernières décennies, le nombre de musulmanes et de musulmans en Suisse a augmenté plus fortement que la population totale, passant de 16’000 personnes (tous âges confondus) en 1970 à 445’000 (âgées de 15 ans et plus) en 2023. Pour les enfants des travailleur·euse·s immigrés d’alors, mais au plus tard pour leurs petits-enfants, la Suisse est devenue leur patrie ; le pays où ils et elles souhaitent être enterrés ou se rendre sur les tombes de leurs proches. La proportion de musulman·e·s issus de l’immigration et possédant la nationalité suisse dépasse déjà un tiers et continue d’augmenter. C’est ainsi que, dans les grandes villes en particulier, le souhait d’enterrer les défunt·e·s de la manière la plus conforme possible à l’islam s’est fait de plus en plus pressant. Hamza Şahbaz, entrepreneur de pompes funèbres titulaire d’un brevet fédéral, estimait en juin 2024 que 20 % des défunt·e·s de confession musulmane étaient déjà enterrés en Suisse (IRAS-COTIS 2024, min. 4:30).

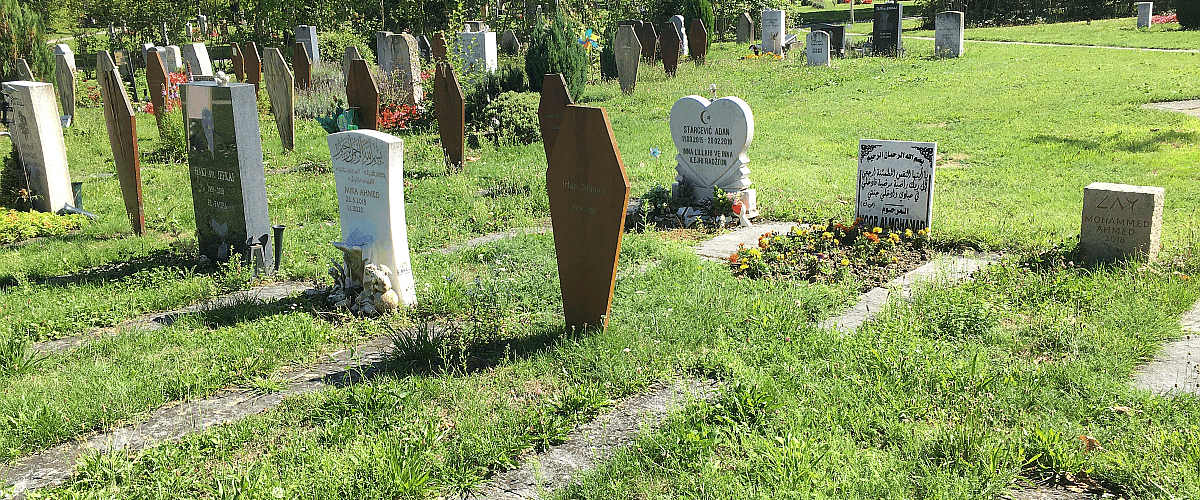

Genève a été la première à réagir. En 1979, le premier cimetière musulman de Suisse a été créé dans le quartier du Petit-Saconnex. Bâle et Berne ont suivi en 2000, puis Lugano (2002), Olten (2003) et Zurich (2004). De 2006 à 2008, huit communes de taille moyenne du canton de Bâle-Campagne ont également autorisé les inhumations conformes à l’islam. Aujourd’hui, une quarantaine de communes ont aménagé un carré musulman dans leur cimetière communal (liste complète). Actuellement, une à deux communes s’ajoutent chaque année, souvent dans le cadre d’une révision déjà prévue du règlement du cimetière. Dans certains cas, la commune où se trouve un carré musulman a convenu avec les communes environnantes que leurs habitant·e·s pourraient également y être inhumés. Dès 2008, des responsables de services funéraires et d’administrations communales, ainsi que des représentant·e·s du monde politique local et de la recherche ont échangé lors d’un colloque spécialisé sur leurs expériences relatives aux inhumations islamiques en Suisse.

Les noms et les ornements des tombes du cimetière Bremgarten de la ville de Berne témoignent de la diversité des cultures d’origine des musulmans et musulmanes qui y sont enterrés. Le cimetière a été inauguré en 2000. (Photo : Andreas Tunger-Zanetti, 2025)

Des solutions pragmatiques

La réglementation concrète reste très semblable. La Société pour les minorités en Suisse l’a résumée en 2014 dans une brochure consacrée en prenant l’exemple du canton de Zurich. On peut y lire que les carrés musulmans sont clairement séparés des autres carrés du cimetière et que les tombes sont orientées de manière que la personne inhumée soit couchée, la tête tournée vers le sud-est en direction de La Mecque; ou les pieds vers La Mecque et la tête légèrement relevée. Seules les inhumations sont autorisées dans cette partie du cimetière. Afin d’éviter ou de retarder le manque de place, plusieurs défunt·e·s peuvent être enterrés les uns au-dessus des autres, à intervalles réguliers : dans un premier temps, toutes les tombes sont creusées particulièrement profondément, de sorte que, dans des phases ultérieures, un·e ou deux défunt·e·s supplémentaires puissent être enterrés dans les couches supérieures.

Cette pratique permet de répondre de manière pragmatique au problème du « repos éternel des morts » important dans la tradition musulmane, comme dans les traditions juive et chrétienne. Pour des raisons de principe, l’État ne peut cependant pas garantir cette disposition. Dans les faits, cela ne pose toutefois aucun problème, car les cimetières suisses disposent de suffisamment d’espace. Aujourd’hui, neuf défunt·e·s sur dix sont incinérés, ce qui réduit considérablement les besoins en surface par rapport à ce qui avait été prévu lors de la création des cimetières. Certes, les règlements des cimetières prévoient qu’une tombe soit « levée » après 20, 25 ou 30 ans. Mais cela signifie simplement que les ornements funéraires en surface et la pierre tombale sont retirées ; sous terre, le repos éternel est préservé.

La question de l’enveloppement du/ de la défunt·e est traité de manière tout aussi pragmatique. Selon la tradition islamique, celui-ci ne devrait être constituée que d’un simple linceul. Comme cette pratique n’est pas autorisé en Suisse, on utilise généralement un cercueil en bois léger.

Il reste toutefois à résoudre tous les cas où un enterrement selon le rite islamique doit avoir lieu en Suisse, mais où la commune de résidence de la personne décédée ne dispose ni de cimetière ou carré musulman, ni d’accord avec une commune en possédant un. Grâce à la collaboration entre les administrations locales des cimetières et les entreprises funéraires musulmanes spécialisées, des solutions acceptables pour les proches de la personne défunte peuvent également être trouvées. Ainsi, une commune peut accorder une autorisation spéciale, ou les services funéraires peuvent orienter le cercueil du/de la défunt·e musulman·e vers La Mecque à l’intérieur d’une tombe ordinaire, sans que cette orientation soit visible en surface.

Les controverses publiques sont rares

Bien que de nombreux carrés musulmans aient vu le jour ces dernières années et que des solutions standardisées et éprouvées aient été mises en place, la création d’un tel espace fait parfois l’objet de débats publics au niveau local. Ce fut le cas en 2013 à Schlieren, commune de l’agglomération zurichoise, et en 2024/2025 dans la petite ville de Weinfelden, dans le canton de Thurgovie. À Schlieren, la majorité bourgeoise du parlement communal a rejeté la demande, tandis qu’à Weinfelden, une courte majorité des électeurs et électrices s’est prononcée contre. Le cas de Weinfelden montre également comment les milieux politiques et médiatiques peuvent entraver un traitement objectif du sujet : le nouveau règlement du cimetière, qui prévoyait la possibilité d’inhumations selon le rite musul

man, avait été adopté à l’unanimité par la commission spéciale et approuvé par le parlement communal par 24 voix contre 4. Par la suite, un membre de la commission spéciale a changé d’avis et s’est prononcé en faveur d’un référendum. Des acteur·trice·s locaux et nationaux, dont certain·e·s avaient un programme islamophobe, ont fait campagne et recueilli suffisamment de signatures pour organiser un référendum. Le référendum du 18 mai 2025 a abouti à une courte majorité de 51,6 % contre le nouveau règlement.

Conclusion

Des controverses publiques, mises en scène médiatiquement comme celle autour du règlement du cimetière de Weinfelden, peuvent facilement faire oublier qu’il s’agit là d’exceptions. Au fil des générations, le souhait d’avoir sa propre sépulture ou celle de ses proches, dans le pays où l’on vit s’est progressivement développé au sein de la population issue de la migration. Aujourd’hui, les cimetières et carrés musulmans sont nettement plus utilisés qu’il y a vingt ans. Celui du Petit-Saconnex, le premier en Suisse, est complet depuis plusieurs années déjà, de sorte qu’il a fallu trouver un nouvel emplacement pour Genève : ce fut en 2007, à Lancy, au cimetière St-Georges. Actuellement, de nombreuses communes de petite et moyenne taille n’ont pas conclu d’accord avec une commune de proximité possédant un cimetière ou un carré musulman. Les demandes concernent cependant un petit nombre de citoyennes et citoyens musulmans souhaitant y être inhumés. Des dizaines de communes ont désormais montré qu’il existe des solutions pragmatiques éprouvées ainsi que la possibilité de conclure des accords avec des communes pourvues d’un tel espace sans efforts disproportionnés, que ce soit pour les inhumations de personnes musulmanes ou d’autres traditions religieuses.

Dans l’ensemble, deux mouvements convergents se dessinent : d’une part, la société reconnaît la diversité religieuse en matière funéraire (pas uniquement en ce qui concerne la tradition islamique) et se montre généralement disposée à adapter la législation locale. D’autre part, les communautés musulmanes s’inscrivent dans le cadre juridique et institutionnel de la Suisse en ajustant leurs pratiques au contexte concret. Les adaptations réciproques entre la tradition religieuse vécue et la régulation étatique locale rendent ainsi la diversité religieuse concrètement vivable.

Bibliographie

Liens

- Föderation islamischer Dachorganisationen Schweiz: Grabfelder [mit Liste der Gemeinden mit muslimischem Grabfeld], Regensdorf 2025.

- GMS Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz: Ein Grabfeld für Muslime? Fakten, Ansichten, Argumente, rechtliche Grundlagen, Zürich 2014, (abgerufen am 6.10.2025).

- Hanke, Nathalie: Der muslimische Bestatter von Zürich, Zürich 2024, (abgerufen am 6.10.2025).

- IRAS-COTIS: Der muslimische Bestatter von Zürich, Zürich 2024, (abgerufen am 6.10.2025)

- Vereinigung Schweizerischer Stadtgärtnereien und Gartenbauämter [Bericht einer Fachtagung].

Pour aller plus loin

Littérature

- Richner, B. (2006). «Im Tod sind alle gleich». Die Bestattung nichtchristlicher Menschen in der Schweiz, Zürich: Chronos.