Qual è la nazionalità delle persone musulmane in Svizzera?

Persone musulmane di nazionalità svizzera

La nazionalità più diffusa tra le persone musulmane residenti in Svizzera è quella svizzera (2016-2018: circa 35,7%). Tra il 2000 e il 2010, la percentuale di cittadine e cittadini svizzeri tra le persone musulmane aumenta significativamente, passando dal 12,5% al 32,5%. Da allora, questo tasso si è lentamente stabilizzato. L’evoluzione nel decennio del 2000 si spiega con il periodo relativamente lungo di 12 anni (10 anni dall’entrata in vigore della legge sulla naturalizzazione agevolata del 1° gennaio 2018) durante il quale una persona deve aver vissuto in Svizzera per chiedere l’ottenimento della nazionalità svizzera. Pertanto, il notevole aumento delle naturalizzazioni tra il 2000 e il 2010 coincide con il periodo in cui i/le migranti raggiungono i requisiti richiesti. Questo vale soprattutto per i numerosi rifugiati di guerra giunti in Svizzera dai Paesi dei Balcani negli anni 1990 e accolti prevalentemente nei cantoni svizzeri di lingua tedesca (cfr. Iseni et al., 2014, pag. 36).

Tassi di naturalizzazione: la fine del “Röstigraben”

Fino a qualche anno fa c’era una differenza significativa tra il numero di naturalizzazioni nella Svizzera romanda e quello nella Svizzera tedesca. Nel 2000, per esempio, il tasso di persone musulmane naturalizzate nella Svizzera romanda era del 18,7%, ossia quasi il doppio rispetto al tasso registrato nei cantoni della Svizzera tedesca (9,8%) (cfr. Gianni et al., 2010, pag. 20). Questa differenza è riconducibile al fatto che nella Svizzera romanda vivono molte persone provenienti dai Paesi del Maghreb stabilitesi in Svizzera negli anni 1970 e 1980 e che quindi erano già naturalizzate all’inizio del nuovo millennio (cfr. Ribbi et al., 2014, pag. 57). A partire dagli anni 2000, un numero crescente di naturalizzazioni di persone provenienti dai Paesi dei Balcani ha man mano ridotto queste differenze regionali. Dato che nella Svizzera tedesca vivono in proporzione più persone provenienti dalla regione balcanica che nella Svizzera romanda, i tassi di naturalizzazione si stanno ora avvicinando a quelli della Svizzera romanda. Negli anni 2016-2018, la percentuale di cittadine e cittadini svizzeri di fede e/o cultura musulmana nella Svizzera tedesca (34%) risultava però ancora leggermente inferiore a quella nella Svizzera romanda (41%). In Ticino, la percentuale di cittadine e cittadini svizzeri di fede e/o cultura musulmana è molto probabilmente compresa tra queste due percentuali, ma i dati disponibili non consentono di fare stime affidabili.

Persone convertite

Infine, occorre tener presente che il gruppo delle persone musulmane svizzere comprende anche persone che si sono convertite. In quest’ambito sono disponibili solo stime approssimative e si presume che ci siano circa 9’000-12’000 persone convertitesi.

Le altre nazionalità come specchio della storia della migrazione

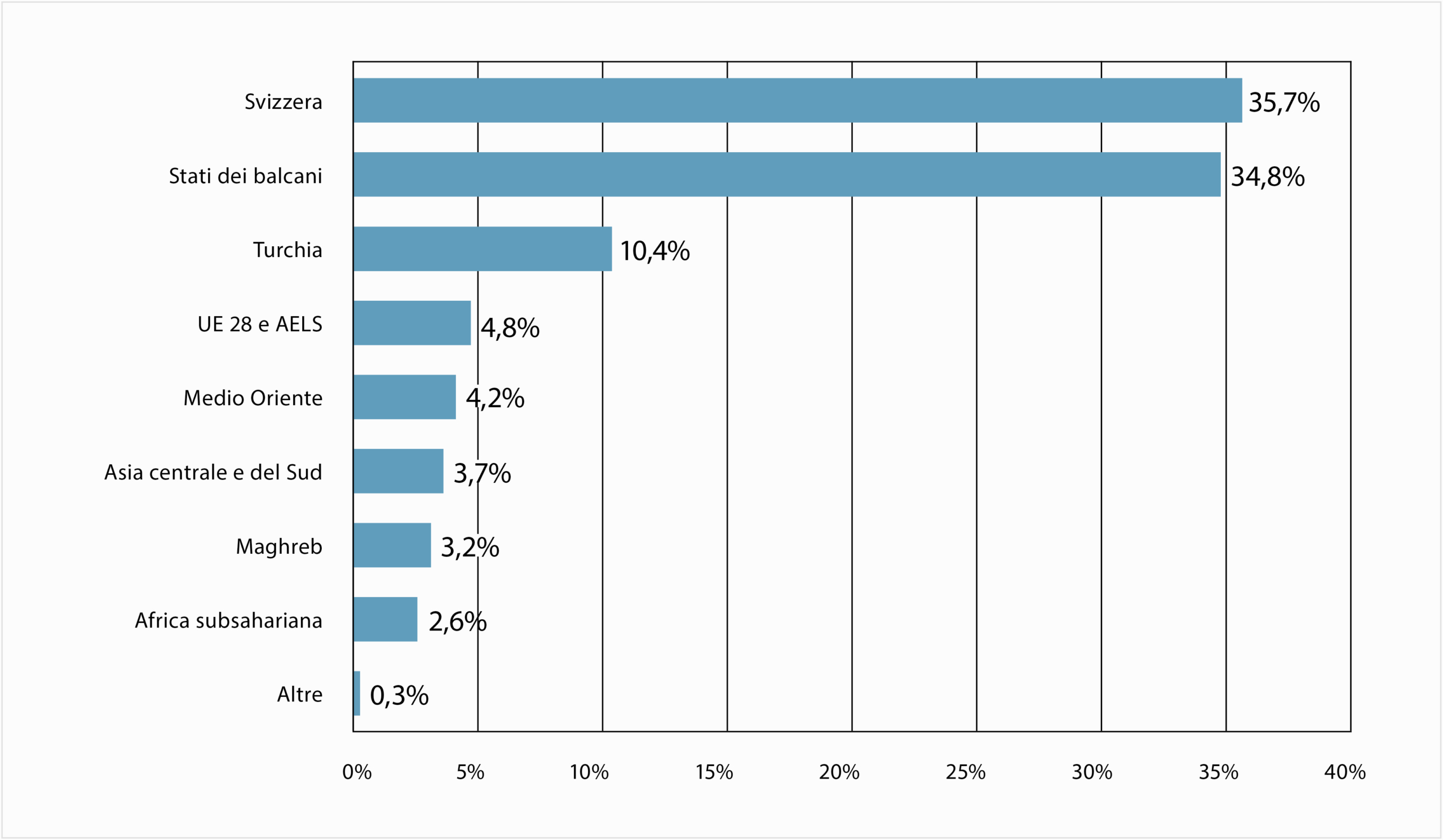

La maggioranza delle persone musulmane in Svizzera (64,3%) è ancora di nazionalità straniera. Le loro nazionalità riflettono la loro storia migratoria. Dopo le persone musulmane di nazionalità svizzera, il secondo gruppo più numeroso è quello che riunisce le persone provenienti dai Paesi dei Balcani, ossia Bosnia, Albania, Serbia, Macedonia del Nord, Montenegro e Kosovo (complessivamente il 34,8%). Il terzo gruppo più numeroso è quello delle persone originarie della Turchia (10,4%). Una percentuale minore è costituita da persone provenienti da altri Stati dell’UE e dell’AELS (4,8%), dal Medio Oriente (4,2%), dall’Asia centrale e meridionale (3,7%), dai Paesi del Maghreb (3,2%) e dai Paesi subsahariani (2,6%).

La Svizzera: una costellazione etnico-regionale specifica

La struttura delle nazionalità o dei Paesi di provenienza delle persone musulmane in Svizzera è diversa rispetto alle costellazioni presenti in molti altri Paesi europei, perché una parte considerevole di queste persone proviene dai Paesi dei Balcani. Anche se la percentuale di persone provenienti da Paesi di lingua araba è triplicata dal 2000, issandosi al 7,9% (6,6% nella Svizzera tedesca, 13% nella Svizzera romanda, cfr. sotto), quest’ultima costituisce una piccola parte della popolazione musulmana in Svizzera.

Nazionalità delle persone musulmane in Svizzera

Differenze fra regioni linguistiche

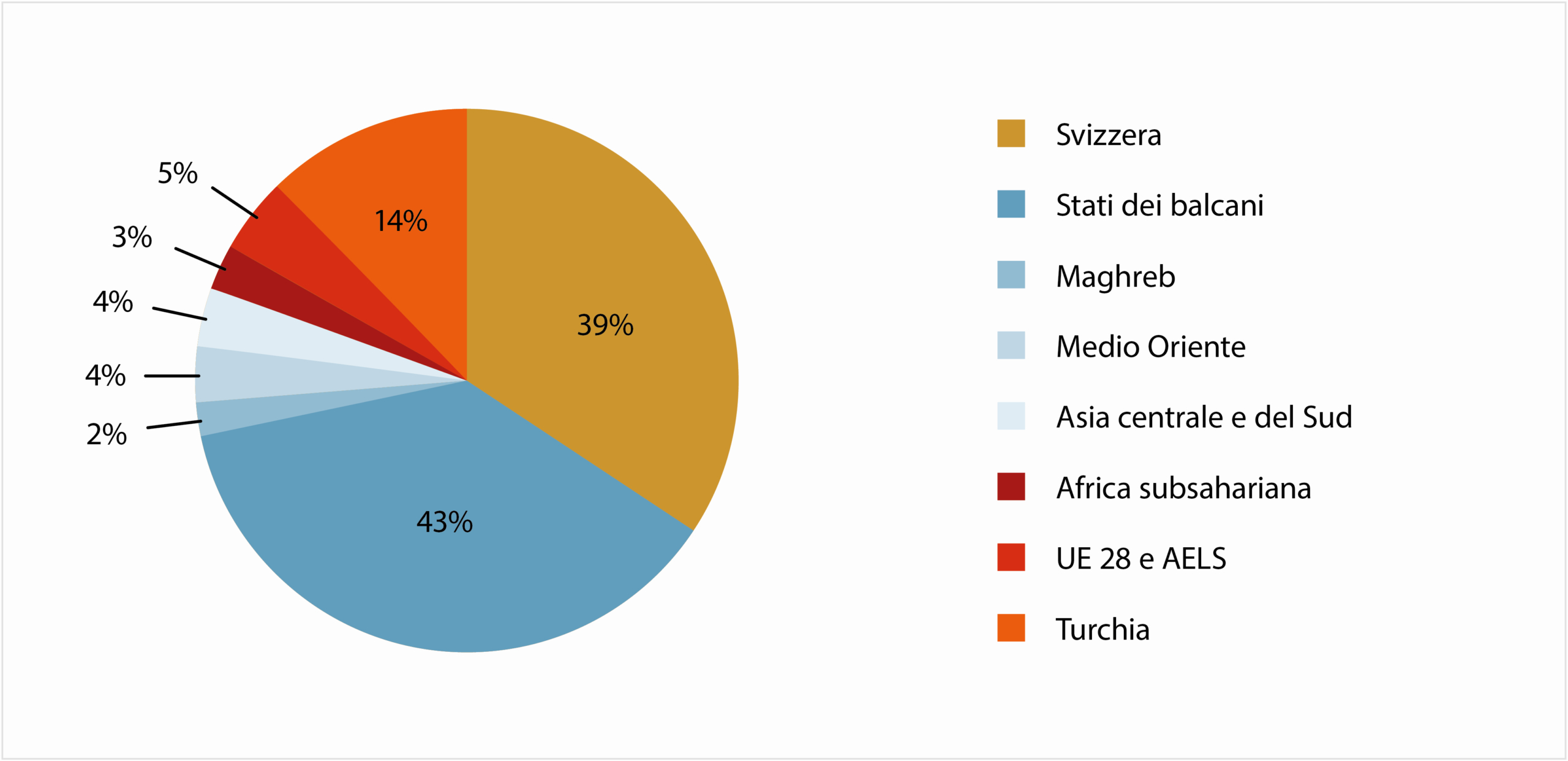

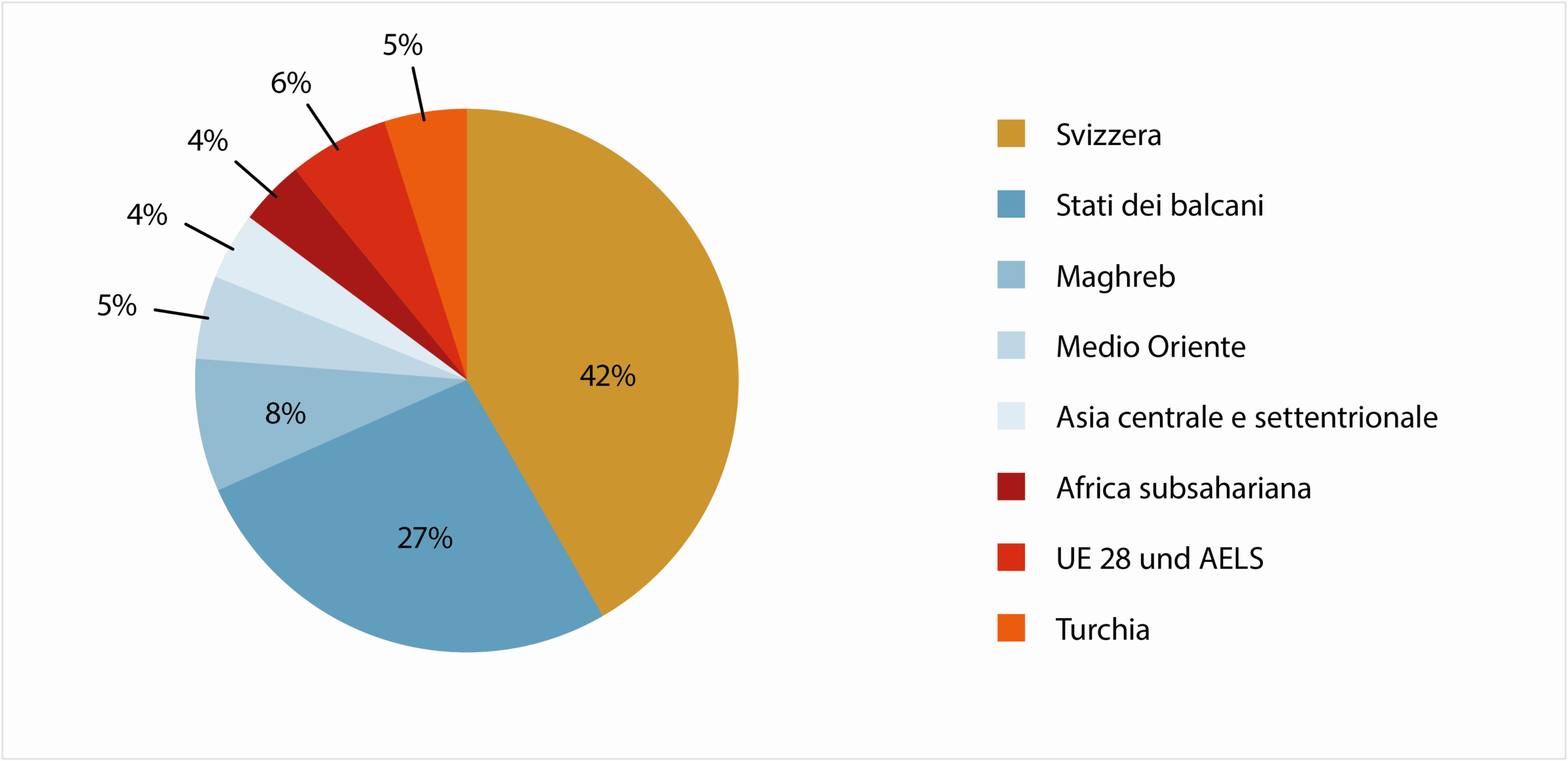

La distribuzione delle nazionalità nella Svizzera tedesca è leggermente diversa da quella nella Svizzera romanda: in entrambe le regioni linguistiche vivono soprattutto persone musulmane di nazionalità svizzera o di un Paese dei Balcani.

Nella Svizzera tedesca, le persone di nazionalità turca costituiscono il terzo gruppo più numeroso e rappresentano una percentuale significativamente più alta (13,8%) rispetto a quella della Svizzera romanda (4,7%). In questa regione del Paese, invece, le persone provenienti dai Paesi del Maghreb e dal Medio Oriente costituiscono il terzo e il quarto gruppo più numeroso. La percentuale di persone magrebine nella popolazione musulmana della Svizzera romanda è ancora bassa (7,8%), ma quattro volte superiore a quella della Svizzera tedesca (2,2%). La maggior concentrazione di persone magrebine nella Svizzera romanda è riconducibile al fatto che esse si stabiliscono più facilmente in questa regione perché hanno una buona padronanza del francese.

In Ticino, come nella Svizzera tedesca e romanda, vivono soprattutto persone musulmane di nazionalità svizzera o di un Paese dei Balcani. Visto che i dati disponibili sono poco significativi, non si possono fare stime affidabili sulla distribuzione delle altre nazionalità.

Nazionalità delle persone musulmane nella Svizzera tedesca

Nazionalità delle persone musulmane nella Svizzera romanda

Fonte dei dati: Ufficio federale di statistica, Neuchâtel, RS 2016-2018.

Metodologia

1. Base di dati

Per la presentazione dei dati socio-demografici sulle persone musulmane in Svizzera, ci siamo basati sui dati che l’Ufficio federale di statistica di Neuchâtel ha pubblicato o ci ha gentilmente messo a disposizione per la redazione di questo sito. Le nostre valutazioni e analisi si basano sui diversi rilevamenti e sulle varie fonti di dati.

- Per la presentazione di singoli dati, come il numero di persone musulmane nei cantoni, ci basiamo sul rilevamento strutturale (RS) del 2018 dell’Ufficio federale di statistica. Per analizzare l’evoluzione dei dati, a volte utilizziamo anche i dati dei rilevamenti strutturali del 2014 e del 2010. Il rilevamento strutturale viene effettuato ogni anno su un campione rappresentativo di 200’000 persone. Si raccolgono i dati sulle persone residenti permanenti di età pari o superiore ai 15 anni che vivono in un’economia domestica privata. L’uso di queste fonti di dati è indicato nelle parti di testo, nelle tabelle e nei grafici rispettivi con le abbreviazioni RS 2010, 2014 e 2018.

- Per garantire un numero sufficiente di partecipanti e un campione statisticamente significativo sono stati utilizzati i risultati dei rilevamenti strutturali, in parte cumulati su 3 anni, allo scopo di esaminare caratteristiche più specifiche. In questo caso, ci siamo basati sui dati raccolti nel periodo 2016-2018 che abbiamo indicato come RS 2016-2018 nelle parti di testo, nelle tabelle e nei grafici rispettivi.

- Data la necessità di utilizzare queste diverse basi di dati (risultati cumulati e non cumulati dei rilevamenti strutturali, cfr. punti 1 e 2), i dati presentati possono differire tra loro.

- Nonostante l’utilizzo di dati cumulati, la dimensione del campione (n) non è sempre sufficientemente grande per fornire risultati statisticamente affidabili e giungere a delle spiegazioni. Questo vale soprattutto quando si incrociano dati socio-demografici diversi (per esempio, età, livello di formazione, nazionalità). Nelle nostre analisi, questo riguarda inoltre soprattutto i dati relativi al Ticino. Di conseguenza, i dati relativi al Ticino a volte non vengono utilizzati nelle nostre presentazioni, oppure le descrizioni che ne derivano sono formulate sotto forma di stime approssimative.

- L’Ufficio federale di statistica non conteggia due volte le persone di nazionalità svizzera e in possesso di un’altra nazionalità, motivo per cui figurano una sola volta anche nelle nostre analisi e sono inserite esclusivamente nel gruppo delle persone di nazionalità svizzera.

- In alcuni casi si utilizzano i risultati della statistica della popolazione e delle economie domestiche (indicata come STATPOP). Questi risultati si fondano su un rilevamento basato sui registri (registro delle persone della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, nonché registro federale degli edifici e delle abitazioni) e includono le persone della popolazione residente permanente e non permanente di età superiore ai 15 anni.

- Qui si menziona anche l’Indagine sulla lingua, la religione e la cultura condotta dall’Ufficio federale di statistica (ILRC, 2014). Basato su un campione di 10’000 persone, questo rilevamento è condotto ogni 5 anni dal 2014 e include le persone della popolazione residente permanente di età pari o superiore ai 15 anni che vivono in economie domestiche private.

2. Il concetto di persona musulmana

Nelle nostre presentazioni dei dati socio-demografici sulle persone musulmane in Svizzera, sono designate musulmane le persone che hanno risposto “musulmano” alla domanda “A quale chiesa o comunità religiosa appartiene?” nei questionari individuali dei rilevamenti strutturali del 2010, 2014, 2016, 2017 e 2018. Tuttavia, la risposta a questa domanda non consente di trarre conclusioni sul grado di religiosità delle persone intervistate. I dati raccolti comprendono sia persone nate in una famiglia musulmana, che però non sono né credenti, né praticanti (ma per le quali l’appartenenza religiosa è comunque importante), sia persone che fanno tutto il possibile per vivere secondo le regole della loro religione, come la preghiera, il digiuno o l’alimentazione.

3. Definizione delle regioni linguistiche

Nelle nostre analisi utilizziamo due diverse definizioni per le regioni linguistiche. In generale designiamo le regioni linguistiche basandoci su una classificazione dei cantoni nel loro insieme. In altri termini, cantoni come Friburgo o il Vallese non rientrano nei cantoni sia della Svizzera romanda che della Svizzera tedesca, bensì fanno parte dei cantoni della sola Svizzera romanda per via della loro maggioranza francofona. Questa suddivisione risulta da due motivi. In primo luogo, le questioni riguardanti la politica religiosa sono prerogativa dei Cantoni (art. 72 Cost.). Per illustrare per esempio le associazioni e pratiche islamiche della popolazione musulmana germanofona nel Canton Friburgo, è più determinante che esse si trovino nel Canton Friburgo e siano assoggettate alle disposizioni di legge di quel cantone invece di appartenere alla comunità linguistica germanofona. In secondo luogo, questa suddivisione cantonale delle regioni linguistiche è riportata anche nei media, per esempio quando vengono presentati i risultati elettorali.

I dati pubblicati dall’Ufficio federale di statistica, invece, utilizzano una definizione delle regioni linguistiche basata sull’assegnazione dei singoli comuni. Per esempio, alcuni comuni del Canton Vallese o del Canton Friburgo fanno parte della Svizzera tedesca, mentre alcuni comuni del Canton Berna figurano fra i comuni della Svizzera romanda. Nei casi in cui non disponiamo di altri dati per l’interpretazione, utilizziamo questa definizione delle regioni linguistiche, che tuttavia non differisce sostanzialmente da quella descritta in precedenza.

Suddividiamo le regioni linguistiche come segue:

Svizzera italiana: Canton Ticino

Svizzera romanda: Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese, Giura, Neuchâtel, Friburgo

Svizzera tedesca: tutti gli altri cantoni

4. Definizione delle regioni d’origine

Nelle nostre presentazioni raggruppiamo diversi Paesi in regioni geografiche principali. Quando nei nostri testi parliamo di nazionalità, non facciamo una distinzione tra singole nazionalità, che invece classifichiamo secondo gruppi di nazionalità, per esempio “persone musulmane con la nazionalità di uno Stato dei Balcani”. Nelle regioni d’origine da noi considerate, includiamo i seguenti Paesi:

- Svizzera.

- Paesi del Maghreb: Tunisia, Algeria, Marocco, Libia.

- Medio Oriente: Egitto, Libano, Siria, Israele-Palestina, Iraq, Paesi del Golfo (-> Arabia Saudita, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti), Yemen, Giordania.

- Asia centrale e meridionale: Iran, Afghanistan, India, Pakistan, Indonesia, Tagikistan, Uzbekistan, Russia, Bangladesh, Sri Lanka.

- Paesi dei Balcani: Bosnia-Erzegovina, Albania, Serbia, Macedonia del Nord, Montenegro, Kosovo.

- Turchia.

- Africa subsahariana.

- Persone musulmane provenienti da paesi dell’UE e dell’AELS.

Bibliografia

Letteratura

- de Flaugergues, A. (2016). Pratiques et croyances religieuses et spirituelles en Suisse. Premiers résultats de l’Enquête sur la langue, la religion et la culture 2014 (ELRC). Neuchâtel.

- Fibbi, R., Bülent, K., Moussa, J., Pecoraro, M., Rossy, Y. & Steiner, I. (2014). Les Marocains, les Tunisiens et les Algériens en Suisse. Berne : Office fédéral des migrations (ODM). Riassunto disponibile in italiano qui.

- Gianni, M., Giugni, M. & Michel, N. (2015). Les musulmans en Suisse. Profils et intégration. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.

- Gianni, M., Schneuwly Purdie, M., Lathion, S. & Jenny, M. (2010). Vie musulmane en Suisse. Profils identitaires, demandes et perceptions des musulmans en Suisse. Rapport réalisé par le Groupe de Recherche sur l’Islam en Suisse (GRIS). Berne : Commission fédérale pour les questions de migration CFM.

- Iseni, B., Ruedin, D., Bader D. & Efionayi-Mäder, D. (2014). La population de Bosnie et Herzégovine en Suisse. Berne : Office fédéral des migrations (ODM).

- Lindemann, A. & Stolz, J. (2018). The Muslim Employment Gap, Human Capital, and Ethno-Religious Penalties: Evidence from Switzerland. Social Inclusion, 6 (2), 151-161.

- Schmid, H., Schneuwly Purdie, M., Lang, A. & Tunger-Zanetti, A. (2018). CSIS-Paper 4 : Jeunes musulmans dans la société. Participations et perspectives. Fribourg : Université de Fribourg.

- Schneuwly Purdie, M. (2010). De l’étranger au musulman. Immigration et intégration de l’islam en Suisse. Sarrebruck: Editions universitaires europeennes.

- Schneuwly Purdie, M., & Tunger-Zanetti, A. (2023). Switzerland. Country report 2021. In S. Akgönül, J. Nielsen, A. Alibasic, S. Müssig, & R. Egdunas (Éds.), Yearbook of Muslims in Europe (Brill, Vol. 14, p. 667‑683).

- Stegmann, R. & Schneuwly Purdie, M. (2019). CSIS-Papers 6 : À propos de l’héritage. Usages et enjeux pour les musulman·e·s de Suisse. Fribourg : Université de Fribourg.

Per approfondire

Letteratura

- Arsever, E. (2015). Qui sont les Alévis-Baktashis ? Un regard intérieur. In Religioscope.

- Behloul, S. M. & Lathion, S. (2007). Muslime und Islam in der Schweiz: Viele Gesichter einer Weltreligion. In M. Baumann & J. Stolz (Hrsg.), Eine Schweiz – viele Religionen. Risiken und Chancen des Zusammenlebens (S. 223-237). Bielefeld: transcript.

- Commissione federale contro il razzismo (CFR). Tangram 7. Musulmani in Svizzera

- Haab, K., Bolzman, C., Andrea Kugler, A. & Yılmaz, Ö. (2010). Diaspora et communautés de migrants de Turquie en Suisse. Berne : Office fédéral des migrations.

- Piaget, E. (2005). L’immigration en Suisse, 60 ans d’entrouverture. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes.

- Schmid, H. & Trucco, N. (2019). CSIS-Papers 7 : Itinéraires de formation des imams en Suisse. Fribourg : Université de Fribourg.

- Schneuwly Purdie, M., Gianni, M. & Magali, J. (2009). Musulmans d’aujourd’hui. Identités plurielles en Suisse. Genf: Labor et Fides.

- Zürcher, M. & Kübli, B. (2017). Islam in der Schweiz. Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, 2.

Link

Podcast

- Radio Télévision Suisse (2015). Être ou ne pas être musulman. Les Alévis en Suisse.

- Radio Télévision Suisse : Avis d’experts (2021). Qui sont les musulmans de Suisse? Avec Mallory Schneuwly Purdie et Christophe Monnot.

Metodologia

1. Base di dati

Per la presentazione dei dati socio-demografici sulle persone musulmane in Svizzera, ci siamo basati sui dati che l’Ufficio federale di statistica di Neuchâtel ha pubblicato o ci ha gentilmente messo a disposizione per la redazione di questo sito. Le nostre valutazioni e analisi si basano sui diversi rilevamenti e sulle varie fonti di dati.

- Per la presentazione di singoli dati, come il numero di persone musulmane nei cantoni, ci basiamo sul rilevamento strutturale (RS) del 2018 dell’Ufficio federale di statistica. Per analizzare l’evoluzione dei dati, a volte utilizziamo anche i dati dei rilevamenti strutturali del 2014 e del 2010. Il rilevamento strutturale viene effettuato ogni anno su un campione rappresentativo di 200’000 persone. Si raccolgono i dati sulle persone residenti permanenti di età pari o superiore ai 15 anni che vivono in un’economia domestica privata. L’uso di queste fonti di dati è indicato nelle parti di testo, nelle tabelle e nei grafici rispettivi con le abbreviazioni RS 2010, 2014 e 2018.

- Per garantire un numero sufficiente di partecipanti e un campione statisticamente significativo sono stati utilizzati i risultati dei rilevamenti strutturali, in parte cumulati su 3 anni, allo scopo di esaminare caratteristiche più specifiche. In questo caso, ci siamo basati sui dati raccolti nel periodo 2016-2018 che abbiamo indicato come RS 2016-2018 nelle parti di testo, nelle tabelle e nei grafici rispettivi.

- Data la necessità di utilizzare queste diverse basi di dati (risultati cumulati e non cumulati dei rilevamenti strutturali, cfr. punti 1 e 2), i dati presentati possono differire tra loro.

- Nonostante l’utilizzo di dati cumulati, la dimensione del campione (n) non è sempre sufficientemente grande per fornire risultati statisticamente affidabili e giungere a delle spiegazioni. Questo vale soprattutto quando si incrociano dati socio-demografici diversi (per esempio, età, livello di formazione, nazionalità). Nelle nostre analisi, questo riguarda inoltre soprattutto i dati relativi al Ticino. Di conseguenza, i dati relativi al Ticino a volte non vengono utilizzati nelle nostre presentazioni, oppure le descrizioni che ne derivano sono formulate sotto forma di stime approssimative.

- L’Ufficio federale di statistica non conteggia due volte le persone di nazionalità svizzera e in possesso di un’altra nazionalità, motivo per cui figurano una sola volta anche nelle nostre analisi e sono inserite esclusivamente nel gruppo delle persone di nazionalità svizzera.

- In alcuni casi si utilizzano i risultati della statistica della popolazione e delle economie domestiche (indicata come STATPOP). Questi risultati si fondano su un rilevamento basato sui registri (registro delle persone della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, nonché registro federale degli edifici e delle abitazioni) e includono le persone della popolazione residente permanente e non permanente di età superiore ai 15 anni.

- Qui si menziona anche l’Indagine sulla lingua, la religione e la cultura condotta dall’Ufficio federale di statistica (ILRC, 2014). Basato su un campione di 10’000 persone, questo rilevamento è condotto ogni 5 anni dal 2014 e include le persone della popolazione residente permanente di età pari o superiore ai 15 anni che vivono in economie domestiche private.

2. Il concetto di persona musulmana

Nelle nostre presentazioni dei dati socio-demografici sulle persone musulmane in Svizzera, sono designate musulmane le persone che hanno risposto “musulmano” alla domanda “A quale chiesa o comunità religiosa appartiene?” nei questionari individuali dei rilevamenti strutturali del 2010, 2014, 2016, 2017 e 2018. Tuttavia, la risposta a questa domanda non consente di trarre conclusioni sul grado di religiosità delle persone intervistate. I dati raccolti comprendono sia persone nate in una famiglia musulmana, che però non sono né credenti, né praticanti (ma per le quali l’appartenenza religiosa è comunque importante), sia persone che fanno tutto il possibile per vivere secondo le regole della loro religione, come la preghiera, il digiuno o l’alimentazione.

3. Definizione delle regioni linguistiche

Nelle nostre analisi utilizziamo due diverse definizioni per le regioni linguistiche. In generale designiamo le regioni linguistiche basandoci su una classificazione dei cantoni nel loro insieme. In altri termini, cantoni come Friburgo o il Vallese non rientrano nei cantoni sia della Svizzera romanda che della Svizzera tedesca, bensì fanno parte dei cantoni della sola Svizzera romanda per via della loro maggioranza francofona. Questa suddivisione risulta da due motivi. In primo luogo, le questioni riguardanti la politica religiosa sono prerogativa dei Cantoni (art. 72 Cost.). Per illustrare per esempio le associazioni e pratiche islamiche della popolazione musulmana germanofona nel Canton Friburgo, è più determinante che esse si trovino nel Canton Friburgo e siano assoggettate alle disposizioni di legge di quel cantone invece di appartenere alla comunità linguistica germanofona. In secondo luogo, questa suddivisione cantonale delle regioni linguistiche è riportata anche nei media, per esempio quando vengono presentati i risultati elettorali.

I dati pubblicati dall’Ufficio federale di statistica, invece, utilizzano una definizione delle regioni linguistiche basata sull’assegnazione dei singoli comuni. Per esempio, alcuni comuni del Canton Vallese o del Canton Friburgo fanno parte della Svizzera tedesca, mentre alcuni comuni del Canton Berna figurano fra i comuni della Svizzera romanda. Nei casi in cui non disponiamo di altri dati per l’interpretazione, utilizziamo questa definizione delle regioni linguistiche, che tuttavia non differisce sostanzialmente da quella descritta in precedenza.

Suddividiamo le regioni linguistiche come segue:

Svizzera italiana: Canton Ticino

Svizzera romanda: Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese, Giura, Neuchâtel, Friburgo

Svizzera tedesca: tutti gli altri cantoni

4. Definizione delle regioni d’origine

Nelle nostre presentazioni raggruppiamo diversi Paesi in regioni geografiche principali. Quando nei nostri testi parliamo di nazionalità, non facciamo una distinzione tra singole nazionalità, che invece classifichiamo secondo gruppi di nazionalità, per esempio “persone musulmane con la nazionalità di uno Stato dei Balcani”. Nelle regioni d’origine da noi considerate, includiamo i seguenti Paesi:

- Svizzera.

- Paesi del Maghreb: Tunisia, Algeria, Marocco, Libia.

- Medio Oriente: Egitto, Libano, Siria, Israele-Palestina, Iraq, Paesi del Golfo (-> Arabia Saudita, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti), Yemen, Giordania.

- Asia centrale e meridionale: Iran, Afghanistan, India, Pakistan, Indonesia, Tagikistan, Uzbekistan, Russia, Bangladesh, Sri Lanka.

- Paesi dei Balcani: Bosnia-Erzegovina, Albania, Serbia, Macedonia del Nord, Montenegro, Kosovo.

- Turchia.

- Africa subsahariana.

- Persone musulmane provenienti da paesi dell’UE e dell’AELS.

Bibliografia

Letteratura

- de Flaugergues, A. (2016). Pratiques et croyances religieuses et spirituelles en Suisse. Premiers résultats de l’Enquête sur la langue, la religion et la culture 2014 (ELRC). Neuchâtel.

- Fibbi, R., Bülent, K., Moussa, J., Pecoraro, M., Rossy, Y. & Steiner, I. (2014). Les Marocains, les Tunisiens et les Algériens en Suisse. Berne : Office fédéral des migrations (ODM). Riassunto disponibile in italiano qui.

- Gianni, M., Giugni, M. & Michel, N. (2015). Les musulmans en Suisse. Profils et intégration. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.

- Gianni, M., Schneuwly Purdie, M., Lathion, S. & Jenny, M. (2010). Vie musulmane en Suisse. Profils identitaires, demandes et perceptions des musulmans en Suisse. Rapport réalisé par le Groupe de Recherche sur l’Islam en Suisse (GRIS). Berne : Commission fédérale pour les questions de migration CFM.

- Iseni, B., Ruedin, D., Bader D. & Efionayi-Mäder, D. (2014). La population de Bosnie et Herzégovine en Suisse. Berne : Office fédéral des migrations (ODM).

- Lindemann, A. & Stolz, J. (2018). The Muslim Employment Gap, Human Capital, and Ethno-Religious Penalties: Evidence from Switzerland. Social Inclusion, 6 (2), 151-161.

- Schmid, H., Schneuwly Purdie, M., Lang, A. & Tunger-Zanetti, A. (2018). CSIS-Paper 4 : Jeunes musulmans dans la société. Participations et perspectives. Fribourg : Université de Fribourg.

- Schneuwly Purdie, M. (2010). De l’étranger au musulman. Immigration et intégration de l’islam en Suisse. Sarrebruck: Editions universitaires europeennes.

- Schneuwly Purdie, M., & Tunger-Zanetti, A. (2023). Switzerland. Country report 2021. In S. Akgönül, J. Nielsen, A. Alibasic, S. Müssig, & R. Egdunas (Éds.), Yearbook of Muslims in Europe (Brill, Vol. 14, p. 667‑683).

- Stegmann, R. & Schneuwly Purdie, M. (2019). CSIS-Papers 6 : À propos de l’héritage. Usages et enjeux pour les musulman·e·s de Suisse. Fribourg : Université de Fribourg.

Per approfondire

Letteratura

- Arsever, E. (2015). Qui sont les Alévis-Baktashis ? Un regard intérieur. In Religioscope.

- Behloul, S. M. & Lathion, S. (2007). Muslime und Islam in der Schweiz: Viele Gesichter einer Weltreligion. In M. Baumann & J. Stolz (Hrsg.), Eine Schweiz – viele Religionen. Risiken und Chancen des Zusammenlebens (S. 223-237). Bielefeld: transcript.

- Commissione federale contro il razzismo (CFR). Tangram 7. Musulmani in Svizzera

- Haab, K., Bolzman, C., Andrea Kugler, A. & Yılmaz, Ö. (2010). Diaspora et communautés de migrants de Turquie en Suisse. Berne : Office fédéral des migrations.

- Piaget, E. (2005). L’immigration en Suisse, 60 ans d’entrouverture. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes.

- Schmid, H. & Trucco, N. (2019). CSIS-Papers 7 : Itinéraires de formation des imams en Suisse. Fribourg : Université de Fribourg.

- Schneuwly Purdie, M., Gianni, M. & Magali, J. (2009). Musulmans d’aujourd’hui. Identités plurielles en Suisse. Genf: Labor et Fides.

- Zürcher, M. & Kübli, B. (2017). Islam in der Schweiz. Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, 2.