De quelles nationalités sont les musulmanes et musulmans en Suisse?

Une majorité de musulman∙e∙s de nationalité suisse

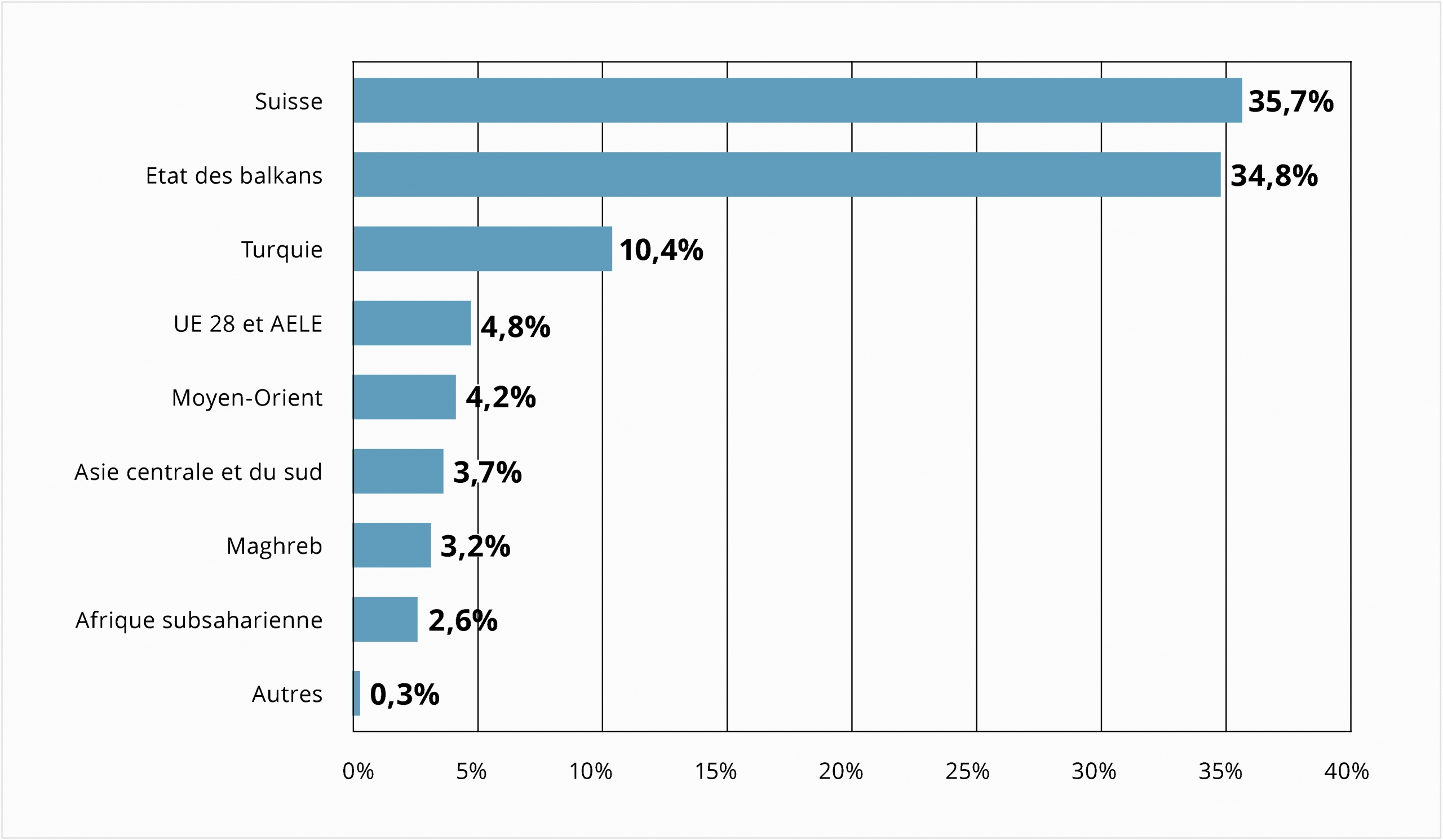

En 2018, plus d’un tiers des musulman∙e∙s (35,7 %) en Suisse ont la nationalité suisse, ce qui en fait la nationalité la plus fréquente. C’est entre 2000 et 2010 que la proportion de Suisse∙sse∙s parmi les musulman∙e∙s augmente considérablement, passant de 12,5 % à 32,5 %. Depuis lors, l’augmentation du taux s’est quasiment stabilisée. L’évolution durant la décennie 2000 s’explique par le délai relativement long de 12 ans (10 ans depuis la loi de naturalisation simplifiée du 1 janvier 2018) pendant lequel une personne doit avoir vécu sur le territoire pour pouvoir prétendre à la nationalité. Ainsi, la forte augmentation des naturalisations entre 2000 et 2010 est consécutive à l’augmentation de la population musulmane entre 1990 et 2000 et coïncide avec la période à laquelle les migrant∙e∙s d’hier remplissent les conditions requises pour obtenir la naturalisation. Cela est particulièrement vrai pour le grand nombre de personnes réfugiées venues des pays des Balkans en Suisse dans les années 1990 et qui ont été davantage admis dans les cantons suisses alémaniques (Voir p.e. Bashkim, Ruedin, Bader & Efionayi-Mäder, 2014, p. 36).

Fin d’un ‘Roestigraben’ sur les naturalisations ?

Jusqu’à récemment, on constatait une différence importante dans le nombre de musulman·e·s de nationalité suisse entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. En effet, en l’an 2000, la Romandie avait presque le double de nationaux musulmans (18,7 %) que la Suisse allemande (9,8 %) (Gianni, Schneuwly Purdie, Lathion & Jenny, 2010, p.20). Une explication réside dans la période d’établissement des populations d’origine maghrébine qui se sont antérieurement et majoritairement installées en Suisse romande dans les années 1970 et 1980. Au contour du millénaire, une part importante était ainsi déjà naturalisée (Fibbi et al., 2014, p. 57). À partir de la décennie 2000, l’accès à la naturalisation des ressortissant·e·s des Balkans corrige petit à petit cet écart. En effet, la Suisse alémanique connait une population musulmane des ex-provinces de Yougoslavie quantitativement plus importante que la Suisse romande. L’accès à la naturalisation de ces migrant·e·s d’hier estompe ces différences régionales.

Cependant, entre 2016 et 2018, les Suisse∙sse·s musulman∙e∙s sont toujours plus nombreux en Suisse romande (41 %) qu’en Suisse alémanique (34 %). Au Tessin, la proportion de musulman∙e∙s suisses se situe très probablement entre ces deux chiffres, mais les données à disposition ne permettent pas de faire des estimations fiables.

Qu’en est-il des converti∙e∙s ?

Enfin, il faut garder à l’esprit que le groupe des musulmanes et musulmans suisses comprend également les Suissesses et Suisses qui se sont converti∙e∙s à l’islam. Seules des estimations à partir du nombre de personnes se déclarant musulmane mais n’étant pas issues de la migration permettent d’avancer l’estimation d’environ 9’000 à 12’000 converti·e·s.

La diversité des nationalités comme miroir de l’histoire des migrations

Une majorité des musulman∙e∙s de Suisse (64,3 %) est donc encore étrangère du point de vue de la loi. Leurs nationalités respectives reflètent l’histoire des migrations musulmanes en Suisse. Après les musulman∙e∙s suisses, le second groupe numériquement le plus important est celui qui rassemblent les personnes ayant la nationalité d’un pays des Balkans comme la Bosnie-Herzégovine, l’Albanie, la Serbie, la Macédoine, le Monténégro et le Kosovo (34,8 % au total). Le troisième groupe est représenté par les Turcs (10,4 %). Une proportion plus petite est constituée de personnes originaires d’autres États de l’Union Européenne (UE) et de l’Association Européenne Libre Echange (AELE – 4,8 %), du Moyen-Orient (4,2 %), d’Asie centrale et du Sud (3,7 %), du Maghreb (3,2 %) et de pays d’Afrique subsaharienne (2,6 %).

La Suisse, une constellation ethnico-nationale spécifique

La structure des nationalités ou des pays d’origine des musulman∙e∙s en Suisse est une particularité par rapport aux constellations de nombreux autres pays européens, car une proportion considérable d’entre eux vient des États des Balkans. Bien que la proportion de personnes originaires de pays arabophones ait approximativement triplé depuis 2000, avec 7,9 % (6,6 % en Suisse alémanique, 13 % en Suisse romande, voir ci-dessous), elle demeure une minorité par rapport au nombre total de musulman∙e∙s en Suisse.

Nationalités des musulman·e·s en Suisse

Source des données: Office fédérale de la statistique, Neuchâtel, RS 2016-2018.

Différences entre les régions linguistiques

Si, dans les régions alémanique et romande, les musulman∙e∙s suisses ou d’une nationalité balkanique sont quantitativement majoritaires, il existe des différences démographiques entre ces deux régions.

En Suisse alémanique, les Turcs et Turques constituent le troisième groupe en importance et représentent une proportion nettement plus élevée (13,8 %) qu’en Suisse romande (4,7 %). Dans cette dernière, en revanche, les personnes originaires du Maghreb et du Moyen-Orient constituent le troisième et le quatrième groupe le plus important. Bien que la proportion de Maghrébin∙e∙s dans la population musulmane de Suisse romande soit encore faible (7,8 %), elle est quatre fois plus élevée qu’en Suisse alémanique (2,2 %). La concentration accrue des Maghrébin∙e∙s en Suisse romande s’explique principalement par le fait qu’ils et elles s’y sont plus volontiers installé∙e∙s en raison de leur maîtrise du français.

Au Tessin, comme en Suisse alémanique et romande, les musulman∙e∙ de nationalité suisse ou d’un pays des Balkans sont majoritaires.

Nationalités des musulman·e·s en Romandie

Nationalités des musulman·e·s en Suisse alémanique

Source des données: Office fédérale de la statistique, Neuchâtel, RS 2016-2018.

Méthodologie

- Base des données

Pour la présentation des données sociodémographiques sur les musulman∙e∙s en Suisse, nous nous sommes appuyés sur des données que l’Office fédéral de la statistique à Neuchâtel a publiées ou qu’il nous ont mises à notre disposition pour la rédaction des pages de ce site. Nos évaluations et analyses sont basées sur différentes enquêtes et sources de données :

- Pour la présentation de données individuelles telles que le nombre de musulman∙e∙s dans les cantons, nous nous basons sur le Relevé Structurel (RS) de l’Office fédéral de la statistique de 2018. Pour analyser l’évolution des données, nous utilisons parfois également les données des Relevés Structurels de 2014 et 2010. Le Relevé Structurel est mené chaque année auprès d’un échantillon représentatif de la population de 200’000 personnes. Il collecte des données sur la population résidente permanente âgées de 15 ans et plus, vivant dans un ménage privé. L’utilisation des sources de données est indiquée dans les sections de texte, tableaux et graphiques respectifs sous les abréviations RS 2010, 2014 et 2018.

- Afin que le nombre de répondant·e·s de l’échantillon soit statistiquement significatif, nous avons parfois eu recours aux données du Relevé Structurel additionnées sur 3 ans. Nous nous sommes dans ce cas appuyés sur les données cumulées de 2016 à 2018. Ce recours aux données dites ‘poolées’ est indiqué sous les sections de texte, tableaux et graphiques respectifs sous l’abréviation RS 2016-2018.

- En raison de ces différentes sources de données, il peut arriver que les chiffres présentés divergent quelque peu.

- Malgré l’utilisation de données cumulées, la taille de l’échantillon (N) ne permet pas toujours de donner des résultats statistiquement fiables, de procéder à des généralisations ou d’émettre des explications. Ceci est particulièrement le cas pour les analyses croisant plusieurs données sociodémographiques (telles que l’âge, le niveau de formation ou la migration). Dans nos analyses, ce constat est particulièrement pertinent pour le Tessin. Par conséquent, les données sur le Tessin ne sont parfois pas utilisées dans nos présentations ou les descriptions qui en découlent sont formulées sous forme d’estimations.

- Les personnes ayant la nationalité suisse et une autre nationalité ne sont pas répertoriées deux fois par l’Office fédéral de la statistique. Elles ne sont dès lors mentionner qu’une fois également dans nos analyses. Elles sont ainsi uniquement décomptées dans le groupe des personnes ayant la nationalité suisse.

- Dans certains cas, ce sont les résultats de la Statistique de la Population et des Ménages qui sont utilisées (indiqués sous la forme STATPOP). Ceux-ci sont basés sur une enquête annuelle utilisant les registres étatiques (registres de la population de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que le registre fédéral des bâtiments et des logements). Ces sources des données comprennent les personnes de la population résidente permanente et non-permanente.

- L’Enquête Langue, Culture et Religion (ELCR) 2014 de l’Office fédéral de la statistique est mentionnée également mentionnée. Basée sur un échantillon de 10’000 personnes, cette enquête est menée tous les 5 ans depuis 2014. L’ELRC comprend des données sur la population résidente permanente de âgées de 15 ans et plus vivant dans des ménages privés.

- La notion de musulman∙e∙s

Dans nos descriptions des données sociodémographiques sur les musulman∙e∙s en Suisse, sont désigné·e·s comme musulman∙e∙s les personnes qui ont répondu « musulmane » à la question « De quelle église ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie » dans les questionnaires individuels des Relevés Structurels de 2010, 2014, 2016, 2017 et 2018.

Toutefois, cette question ne permet pas de s’exprimer sur le degré de religiosité des personnes y ayant répondu. Les chiffres développés intègrent aussi bien une personne née dans une famille musulmane, n’ayant par exemple ni croyance ni pratique, mais pour qui la filiation religieuse reste importante ; qu’une personne qui essaie de respecter de son mieux les prescriptions de sa religion, comme la prière, le jeûne ou l’alimentation.

- Définition des régions linguistiques

Dans nos analyses, deux délimitations des régions linguistiques sont utilisées.

Dans la plupart des cas, les régions linguistiques telles qu’elles sont présentées résultent d’une construction à partir de la langue majoritairement parlée dans le canton et non de la langue majoritairement parlée dans la commune. Ainsi, les données des cantons de Fribourg ou du Valais apparaissent comme résultats de la Suisse romande, alors que les données du canton de Berne apparaissent exclusivement comme étant de Suisse alémanique. Cette distinction est motivée pour deux principales raisons : d’une part, les questions de politiques religieuses sont administrées au niveau des cantons (art. cst 72). Ainsi, les débats sur la présence de personnes ou de communautés confessionnelles sont conditionnées par leur ancrage sociétal et politique local et non l’usage majoritaire d’une langue. Autrement dit, si l’on parle des associations musulmanes ou des pratiques des musulman·e·s germanophones de Fribourg, il sera plus déterminant qu’ils et elles résident dans le canton de Fribourg plutôt qu’ils et elles parlent allemand. D’autres part, cette subdivision cantonale est également celle qui domine dans la population suisse et qui est généralement relayée par les médias.

En revanche, les données publiées par l’Office fédéral de la statistique, reposent sur une définition des régions linguistiques calculée à partir des différentes communes, de sorte que certaines communes valaisannes ou fribourgeoises appartiennent à la Suisse alémanique, alors que certaines communes bernoises sont recensées comme Suisse romande. Nous n’avons utilisé cette répartition linguistique que dans les cas où les données disponibles ne nous permettaient pas de reconstruire différemment les régions linguistiques. Toutefois, les différences entre les chiffres sont négligeables et n’ont aucune influence sur l’interprétation de nos données, qui se limitent à discuter des tendances et des développements à long terme.

Appartiennent aux régions linguistiques suivantes :

à la Suisse italienne : le Tessin

à la Suisse romande : Genève, Vaud, Valais, Jura, Neuchâtel, Fribourg

à la suisse germanophone : tous les autres cantons

- Définition des régions d’origine

Dans nos présentations, nous combinons différents pays en régions géographiques. Là où nos textes font référence aux nationalités, nous ne différencions pas selon l’appartenance à des Etats, mais selon des groupes de nationalités, par exemple « les musulmans ayant la nationalité d’un État des Balkans ». Nous définissons les régions d’origine suivants et y comptons les pays suivants :

- Suisse

- Maghreb : Tunisie, Algérie, Maroc, Libye

- Moyen-Orient : Égypte, Liban, Syrie, Israël-Palestine, Irak, pays du Golfe (-> Arabie Saoudite,

Koweït, Oman, Qatar, Bahreïn, Émirats Arabes Unis), Yémen, Jordanie

- Asie centrale et méridionale : Iran, Afghanistan, Inde, Pakistan, Indonésie, Tadjikistan, Ouzbékistan,

Russie, Bangladesh, Sri Lanka

- Balkans : Bosnie-Herzégovine, Albanie, Serbie, Macédoine, Monténégro, Kosovo

- Turquie

- Afrique subsaharienne

- les musulman∙e∙s des pays de l’UE et de l’AELE

Bibliographie

Littérature

- De Flaugergues, A. (2016). Pratiques et croyances religieuses et spirituelles en Suisse. Premiers résultats de l’Enquête sur la langue, la religion et la culture 2014. Neuchâtel : Office fédéral de la Statistique (OFS).

- Fibbi, R., Bülent, K., Moussa, J., Pecoraro, M., Rossy, Y. & Steiner, I. (2014). Les Marocains, les Tunisiens et les Algériens en Suisse. Berne : Office fédéral des migrations (ODM).

- Gianni, M., Giugni, M. & Michel, N. (2015). Les musulmans en Suisse. Profils et intégration. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes.

- Gianni, M., Schneuwly Purdie, M., Lathion, S. & Jenny, M. (2010). Vie musulmane en Suisse. Profils identitaires, demandes et perceptions des musulmans en Suisse. Rapport réalisé par le Groupe de Recherche sur l’Islam en Suisse (GRIS). Berne : Commission fédérale pour les questions de migration CFM.

- Iseni, B., Ruedin, D., Bader D. & Efionayi-Mäder, D. (2014). La population de Bosnie et Herzégovine en Suisse. Berne : Office fédéral des migrations (ODM).

- Lindemann, A. & Stolz, J. (2018). The Muslim Employment Gap, Human Capital, and Ethno-Religious Penalties: Evidence from Switzerland. Social Inclusion, 6 (2), 151-161.

- Schmid, H., Schneuwly Purdie, M., Lang, A. & Tunger-Zanetti, A. (2018). CSIS-Paper 4 : Jeunes musulmans dans la société. Participations et perspectives. Fribourg : Université de Fribourg.

- Schneuwly Purdie, M. (2010). De l’étranger au musulman. Immigration et intégration de l’islam en Suisse. Saarebruck : Éditions universitaires européennes.

- Schneuwly Purdie, M., & Tunger-Zanetti, A. (2023). Switzerland. Country report 2021. In S. Akgönül, J. Nielsen, A. Alibasic, S. Müssig, & R. Egdunas (Éds.), Yearbook of Muslims in Europe (Brill, Vol. 14, p. 667‑683).

- Stegmann, R. & Schneuwly Purdie, M. (2019). CSIS-Papers 6 : À propos de l’héritage. Usages et enjeux pour les musulman·e·s de Suisse. Fribourg : Université de Fribourg.

Pour aller plus loin

Littérature

- Arsever, E. (2015). Qui sont les Alévis-Baktashis ? Un regard intérieur. In Religioscope.

- Behloul, S. M. & Lathion, S. (2007). Muslime und Islam in der Schweiz: Viele Gesichter einer Weltreligion. In M. Baumann & J. Stolz (Hrsg.), Eine Schweiz – viele Religionen. Risiken und Chancen des Zusammenlebens (pp. 223-237). Bielefeld: transcript.

- Commission fédérale contre le racisme CFR (1999). Tangram 7. Musulmans en Suisse.

- Haab, K., Bolzman, C., Andrea Kugler, A. & Yılmaz, Ö. (2010). Diaspora et communautés de migrants de Turquie en Suisse. Berne : Office fédéral des migrations.

- Piaget, E. (2005). L’immigration en Suisse, 60 ans d’entrouverture. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes.

- Schmid, H. & Trucco, N. (2019). CSIS-Papers 7 : Itinéraires de formation des imams en Suisse. Fribourg : Université de Fribourg.

- Schneuwly Purdie, M., Gianni, M. & Magali, J. (2009). Musulmans d’aujourd’hui. Identités plurielles en Suisse. Genf: Labor et Fides.

- Zürcher, M. & Kübli, B. (2017). Islam in der Schweiz. Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, 2.