Les communautés locales musulmanes en Suisse : évolution entre 2008 et 2020

1. Introduction

Les deux vagues du National Congregation Study Switzerland (NCSS), une étude sur les communautés religieuses locales, ont permis d’établir une liste exhaustive des communautés religieuses locales en Suisse en 2008 et en 2020. Il est ainsi possible de connaître l’évolution récente du nombre de communautés à travers toutes les traditions religieuses. Dans cet article, nous nous penchons sur les résultats des recensements NCSS s’agissant des communautés musulmanes.

2. Un nombre de communauté extrêmement stable

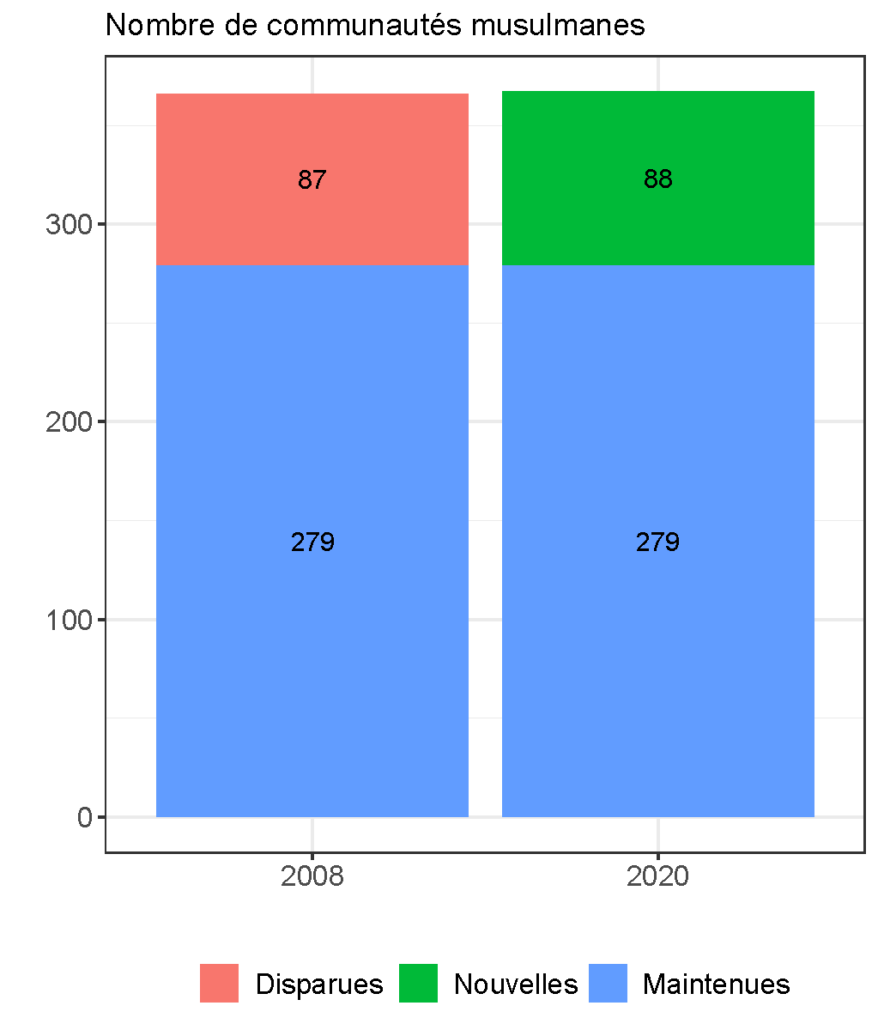

Entre 2008 et 2020, le nombre de communautés locales musulmanes en Suisse reste quasiment identique. En effet, de 366 en 2008, ce chiffre est passé à 367 en 2020.

Cette stabilité est étonnante. En effet, la population musulmane a augmenté d’environ 18%[1] entre 2010 et 2018 (OFS, 2018). Ce hiatus entre une population musulmane en nette croissance et un nombre de communautés stable est probablement lié aux difficultés que rencontrent les associations musulmanes lorsqu’il s’agit d’ouvrir une nouvelle mosquée ou une salle de prière. En effet 22% des communautés musulmanes ont rencontré un « problème d’opposition » pour « ériger ou affecter un lieu de culte », ce qui représente le double de la moyenne générale (11%) (Stolz & Monnot, 2009). Une ethnographie menée par Christophe Monnot (2016) permet de confirmer que les musulmans de Suisse suisses font face à un degré considérable d’opposition lorsqu’il s’agit de créer ou de louer des espaces cultuels.

[1] Ce pourcentage ainsi que tous les suivants sont arrondis à l’unité.

3. Une dynamique de « tournus »

Derrière cette apparente stabilité se cache en réalité une forte dynamique de « tournus » des communautés musulmanes. Comme nous pouvons l’observer sur le graphique ci-dessus, près d’un quart des communautés existantes en 2008 (87, représentées en rouges), a laissé place à un nombre similaire de nouvelles communautés en 2020 (88, représentées en vert). Cette dynamique de remplacement ne se retrouve pas dans la majorités des courants chrétiens, dans lesquelles les apparitions, mais aussi les fermetures de communautés sont nettement plus rares. À titre d’exemple, il n’y pas eu de nouvelles paroisses catholiques entre 2008 et 2020, et la proportion de communautés disparues est beaucoup plus faible dans cette tradition (7% contre 24% pour les communautés musulmanes). Cette « mortalité » bien plus élevée des communautés musulmanes s’explique en partie par le fait qu’elles disposent généralement de très peu de ressources aussi bien en termes de budget qu’en termes de nombre de membres. Contrairement à la majorité des paroisses réformées et catholiques, elles ne peuvent pas s’appuyer sur les impôts ecclésiastiques pour survivre.

4. Évolution de la situation par courants

Qu’en est-il de la diversité interne à l’Islam ? Comme expliqué dans un article de Islam&Society, l’Islam se caractérise par une grande diversité de courants. Si l’on prend le même graphique, mais qu’on le ventile selon le courant, on constate alors que l’évolution est contrastée selon le courant de l’Islam dont il s’agit. À titre d’exemple, le nombre de communautés sunnites est en légère baisse (de 271 à 257 communautés), tandis que les nombre de communautés chiites est en forte croissance (de 6 à 10 communautés).

5. En conclusion

Le nombre total de communautés musulmanes n’a pas évolué entre 2008 et 2020, malgré l’augmentation du nombre de musulmans en Suisse. Cette situation est à mettre en relation avec les difficultés rencontrées par les musulmans lorsqu’il s’agit de créer ou de louer des lieux de culte. Comme les communautés issues d’autres traditions religieuses minoritaires, on observe chez les communautés musulmanes une dynamique de tournus. Finalement, l’évolution du nombre de communautés musulmanes est contrastée selon le courant dont il s’agit.

Méthodologie

Cet article se base principalement sur les recensements des communautés religieuses locales réalisés lors des deux vagues du National Congregation Study Switzerland (NCSS). Les recensements ont eu lieu en 2008 et 2020, et ont utilisé une méthodologie similaire. Ils sont tous deux basés sur la définition des communautés religieuses locales ou « congregations » offerte par Mark Chaves. Ont ainsi été comptés les groupes qui sont :

une institution sociale dans laquelle des individus qui ne sont pas tous des spécialistes de la religion se réunissent à proximité physique les uns des autres, fréquemment et à intervalles réguliers, pour des activités et des événements dont le contenu et l’objectif sont explicitement religieux, et dans laquelle il y a une continuité dans le temps en ce qui concerne les individus qui se réunissent, le lieu du rassemblement et la nature des activités et des événements de chaque rassemblement. (Chaves, 2004)

En appliquant cette définition, les communautés religieuses locales ont été comptées à travers toutes la Suisse et toutes les traditions religieuses. Une grande quantité de sources ont été utilisées lors des recensements (listes publiées par des universitaires ou des fédérations religieuses, sites internet des communautés locales, etc.). Toutes ces informations ont ensuite été combinées et examinées. Sauf exceptions, une communauté n’a été retenue sur la liste finale que si elle figurait sur deux sources d’information indépendantes. Lors du deuxième recensement, la liste de 2008 a été reprise et systématiquement mise à jour.

Bibliographie

Littérature

- Chaves, M. (2004). Congregations in America. Harvard University Press.

- Monnot, C. (2013). Croire ensemble. Analyse institutionnelle du paysage religieux en Suisse. Seismo.

- Monnot, C. (2016). Visibility or invisibility: The dilemma of the Muslim Associations of Switzerland. journal of religion in europe, 9(1), 44-65.

- OFS. (2018). Relevé structurel 2016-2018 OFS.

- Stolz, J., & Monnot, C. (2009). National Congregation Switzerland. First Wave Dataset.

Pour aller plus loin

Site internet NCSS

- De plus amples informations sur le NCSS sont disponible sur le site https://wp.unil.ch/ncs2/.

Littérature

- Publiée en 2013 sur la base des données de la première vague du NCSS, la thèse de Christophe Monnot (2013) propose une analyse sociologique du paysage religieux suisse, saisi par le prisme des communautés religieuses locales.