La charité musulmane en Suisse est plus qu’une aide d’urgence

En Suisse, l’engagement des personnes musulmanes dans la charité se traduit par diverses activités. S’il n’est pas toujours motivé par des raisons religieuses, cet engagement est toutefois en lien avec des concepts islamiques visant à apporter un soutien aux personnes dans le besoin et d’œuvrer en faveur du bien commun. On trouve dans les textes religieux un grand nombre de termes qui décrivent différentes formes de dons et bonnes actions. Pour appeler les personnes musulmanes à faire don de leur temps ou de leur argent, les œuvres d’entraide islamiques et les mosquées emploient notamment les termes de zakat, de sadaqa et de qurban. En renvoyant aux sources islamiques, elles soulignent la responsabilité éthique qu’ont les personnes musulmanes vis-à-vis de leurs semblables, une responsabilité considérée comme indissociablement liée à leur foi. Le présent article présente une synthèse de ces dons islamiques et donne un aperçu des évolutions de l’engagement motivé religieusement en Suisse.

La zakat et la sadaqa, obligation religieuse et charité

Presque systématiquement employées comme des synonymes dans le Coran et la Sunna, la zakat et la sadaqa ne sont aujourd’hui encore pas toujours clairement distinguées dans le langage courant. Les écrits de jurisprudence religieuse ont en revanche opéré une distinction et considèrent que la zakat désigne l’aumône religieuse obligatoire, qui constitue l’un des cinq piliers de l’islam, alors que la sadaqa décrit une action charitable librement accomplie.

Les personnes musulmanes qui disposent d’un minimum déterminé de fortune sont tenues, de par leur religion, à faire don de la zakat (alors appelée Zakat al-mal), selon des approches qui varient en fonction de leur type de fortune et de revenu. Elles sont également obligées de payer la zakat de rupture du jeûne (la Zakat al-fitr). Versée pour le Ramadan et calculée pour chaque membre de la famille, elle correspond à une ration journalière de nourriture et a pour vocation de permettre aux personnes dans le besoin de participer au repas de fête qui clôt le mois de jeûne. Dans la conception islamique, la zakat constitue un droit des personnes dans le besoin vis-à-vis des musulmans et musulmanes plus aisés. Ne pas s’acquitter de cette obligation équivaut à un péché grave. La zakat revêt donc avant tout une signification religieuse tout en remplissant aussi une fonction sociale, puisqu’elle favorise la solidarité au sein d’une communauté lorsqu’elle est employée localement. Pourtant, la zakat ne revêt qu’une faible importance économique dans la lutte contre la pauvreté. Elle n’est que rarement perçue par l’État, c’est au fidèle qu’incombe l’obligation de la verser. Dans des États comme l’Arabie saoudite et le Pakistan, elle est cependant considérée comme faisant partie d’un système social et financier islamique. Depuis les années 1980, certaines œuvres d’entraide, ONG et banques islamiques recueillent aussi la zakat.

Le terme de sadaqa est souvent employé pour décrire toute autre forme de don ou d’aide, sans que le moment, la destination, la forme ou l’ampleur de ce don ou de cette aide ne soient déterminés ; outre des dons matériels, il peut même désigner un sourire ou une parole de réconfort. Il est considéré comme un acte qui plaît à Dieu et qui est récompensé. La sadaqa jariya, c’est-à-dire l’aumône continue, déploie ses effets dans la durée, aussi est-il considéré que la reconnaissance divine qu’elle occasionne dure également. La donation pieuse (le waqf) est considérée comme une de ses formes. Depuis le VIIIème au moins, la sadaqa a servi à la diffusion de la formation islamique ou au bien commun de manière générale. Elle inclut notamment aujourd’hui, outre les activités bénévoles, les dons de sang et les dons d’organe ainsi que l’engagement en faveur de la protection de la nature et de l’environnement.

Le qurban, un don

Tout comme la fête de rupture du jeûne qui clôt la période du Ramadan (Aïd al-Fitr), la fête musulmane du sacrifice (Aïd al-Adha) est elle aussi l’occasion de faire un don. Traditionnellement, un animal offert en sacrifice est abattu rituellement. Le sacrifice (qurban) symbolise la soumission du fidèle à la volonté de Dieu. Il réunit à nouveau la dimension religieuse à la dimension sociale : la chair sacrificielle est partagée avec la parenté, le voisinage et les personnes dans le besoin. Les sacrifices rituels sont toutefois réalisés toute l’année, par exemple pour célébrer la naissance d’un enfant (aqiqa), pour demander qu’un vœu (nadr) soit exaucé ou simplement pour exprimer à Dieu sa gratitude (qurban de Chukr).

Ces dons religieux sont avant tout des dons en nature. Aujourd’hui encore, ils prennent souvent la forme de mets ou de dons en argent destinés à l’achat de nourriture. L’abattage rituel n’étant pas autorisé en Suisse, de nombreuses personnes musulmanes suisses prient des proches à l’étranger de réaliser un sacrifice à leur place ou alors mandatent une organisation dans un pays musulman pour qu’elle le réalise pour eux.

Destinataires et buts du soutien

Le Coran désigne des groupes de personnes et des buts pour lesquels les croyantes et les croyants doivent donner. La sourate 9, verset 60, est une source de référence souvent indiquée pour la zakat: elle indique huit buts, dont le soutien aux pauvres et aux nécessiteux, aux esclaves, aux prisonniers et aux endettés. La catégorie « Ibn as-Sabil » (littéralement : le fils du chemin) se rapporte aujourd’hui souvent à des personnes réfugiées et parle de buts « à la cause de Dieu ». Dans les premiers temps de l’islam, les efforts militaires entrepris pour la diffusion de l'islam étaient aussi inclus dans ces buts. Actuellement, les érudits rapportent néanmoins cette catégorie surtout à des actions et à des buts non belliqueux, destinés à plaire à Dieu, ce qui est très large. Du point de vue des donateurs et donatrices musulmans vivant en Suisse, le dénuement matériel et la maladie sont les raisons principales qui donnent le droit de recevoir des fonds de la zakat. Dans ce cadre, l’appui inclut des offres de formation, des prestations sociales et un suivi médical. La charité librement consentie, qui prend la forme d’argent, de biens, de dons en nature et de travail bénévole, sert ces mêmes objectifs. De ce point de vue, les destinataires de la zakat et de la sadaqa ne se distinguent guère les uns des autres. Toutefois, beaucoup de musulmans et musulmanes sont d’avis que la zakat devrait plutôt revenir à des personnes musulmanes, tandis que les personnes non musulmanes peuvent bénéficier de la sadaqa.

Un fonds zakat pour la Suisse ?

Les érudits recommandent en général que les dons soient réalisés avant tout dans l’environnement social immédiat, pour mieux garantir que l’aide arrive là où elle doit arriver et que la cohésion de la communauté soit renforcée. Or les personnes musulmanes qui vivent en Suisse font des dons destinés en premier lieu à des personnes et à des buts situés à l’étranger. À l’instar d’autres communautés fortement marquées par la migration, les personnes musulmanes des première et deuxième générations accordent une grande importance aux transferts d’argent dans leur pays d’origine. L’aide en cas de catastrophe revêt également une grande importance. En Suisse, les membres consacrent de surcroît du temps et de l’argent pour leurs associations religieuses et ethniques, qui, faute de financement public, fonctionnent souvent uniquement au moyen des dons et du travail bénévole. Des personnes actives dans les communautés sont depuis longtemps en faveur d’un fonds central destiné à la zakat en Suisse, qui permettrait de soutenir financièrement des associations liées à des mosquées et des projets sociaux locaux. En effet, les jeunes musulmans et musulmanes tendent à s’engager plus fortement en Suisse, où ils souhaitent de plus en plus apporter une réponse à des besoins sociaux comme la formation et l’inclusion. Fondée en 2020 et sise à Fribourg, la Fondation Suisse pour la zakat (SZS, de l’allemand « Schweizer Zakatstiftung ») souhaite collecter la zakat localement pour l’action sociale. Il n’existe cependant pas de rapports d’activité publiés qui renseignent sur les recettes et sur l’emploi des fonds. De telles fondations, destinées au pays dans lequel elles sont, existent notamment en Grande-Bretagne, en France et aux États-Unis. Si elles fonctionnent comme d’autres organisations humanitaires, elles ne sont pas comparables avec un impôt perçu par l’État auprès de toutes les personnes croyantes, comme l’impôt ecclésiastique.

Des dons qui passent par la mosquée

Les mosquées connaissent depuis toujours des initiatives et des offres d’aide peu coordonnées. De nombreuses mosquées disposent ainsi d’une boîte destinée aux dons et lors du prêche du vendredi, elles invitent souvent les fidèles à donner pour la mosquée, elles récoltent des fonds pour des territoires sinistrés ou encore récoltent des vivres et des produits de première nécessité pour des requérants et requérantes d’asile. Les associations collaborent parfois avec des œuvres d’entraide islamique et elles se caractérisent par des préférences et des axes divers concernant les canaux de distribution et les buts de l’aide fournie : nombreuses sont les associations de mosquées bosniaques et albanaises qui soutiennent l’organisation Islamic Relief depuis qu’elle a apporté une aide humanitaire dans les Balkans au cours des années 1990. L’accent est mis particulièrement sur le soutien aux malades et invalides de guerre dans cette région. Les grandes associations islamiques turques pour leur part collaborent avec leurs propres associations d’entraide et s’investissent spécialement dans la formation religieuse (construction de mosquées et d’écoles coraniques, attribution de bourses pour des études religieuse). L’aide à la Palestine occupe une place particulière puisque toutes les œuvres d’entraide et mosquées, et pas seulement celles d’origine arabe, font des collectes affectées aux territoires palestiniens.

Œuvres d’entraide islamiques

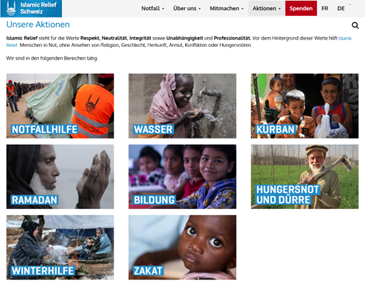

En plus des dons faits directement au travers de contacts personnels, l’aide en cas de catastrophe et l’aide au développement passent aussi par les dons effectués auprès de grandes organisations humanitaires comme la Croix-Rouge suisse ou Caritas. Les œuvres d’entraide islamiques qui proposent des programmes permettant des formes d’aumône religieuse (zakat , sadaqa , qurban ), ont gagné en importance au fil des dernières décennies. Tout comme les organisations d’aide d’origine chrétienne, leurs collectes suivent le calendrier religieux : les plus grandes collectes se déroulent pendant le Ramadan et avant la fête du sacrifice et recueillent 80 % environ des recettes annuelles.

Fondée en Grande-Bretagne en 1984, l’organisation Islamic Relief a des bureaux de recherche de fonds dans la plupart des pays d’Europe. Elle dispose ainsi de bureaux en Suisse depuis 1994. Les personnes musulmanes suisses font aussi des dons à l’organisation allemande Muslime helfen e.V. et aux associations d’aide en faveur des Palestiniens, comme la Fondation Secours Humanitaire (FSH) à Genève.

Notamment depuis le 11-septembre, certaines œuvres ou associations d’entraide islamiques qui agissent au Proche-Orient ont été soupçonnées d’apporter un soutien à des organisations terroristes. Ces soupçons s’inscrivaient notamment dans un contexte de manque de transparence concernant l’origine des fonds et leur utilisation ; dans de rares cas, un emploi abusif des fonds reçus a été prouvé dans des pays limitrophes de la Suisse. Les grandes organisations islamiques d’aide s’engagent toutefois à apporter exclusivement une aide humanitaire et elles présentent leurs activités en toute transparence.

Conclusion

L’assistance aux personnes dans le besoin et l’engagement en faveur d’une communauté solidaire comptent parmi les messages les plus importants de l’islam . Alors qu’il y a quelques années encore, les dons en argent et en nature étaient destinés de préférence à l’étranger, les personnes musulmanes souhaitent désormais s’engager plus fortement pour servir des buts en Suisse.

Bibliographie

Littérature

- Banfi, E. (2018). Welfare activities by new religious actors: Islamic organisations in Italy and Switzerland. Palgrave Macmillan.

- Brodard, B. (2019). Innovative Social Work Practices by Islamic Grassroots Organizations in Switzerland. Politikon (Bucureşti), 42, 40–60.

- Brodard, B. (2023). L’action sociale musulmane en Europe : engagement communautaire, contribution caritative et activisme religieux en France, en Suisse et en Grande-Bretagne. L’Harmattan.

- Martens, S. (2013). Muslimische Wohltätigkeit in der Schweiz. Ergon.

- Martens, S. (2014). Muslim charity in a non-Muslim society – the case of Switzerland. Journal of Muslims in Europe, 3(1), 94-116.

- Schmid, H., Biasca, F., Brodard, B., Lang, A., Schweizerisches Zentrum für Islam und Gesellschaft, & Schweizerisches Zentrum für Islam und Gesellschaft. (2020). Muslimisches soziales Handeln: von der Gemeinschaft zur Gesellschaft. SZIG, Universität Freiburg.