Giovani musulmani: appartenenza, trasmissione e rete

Una popolazione più giovane rispetto alla popolazione residente permanente non musulmana

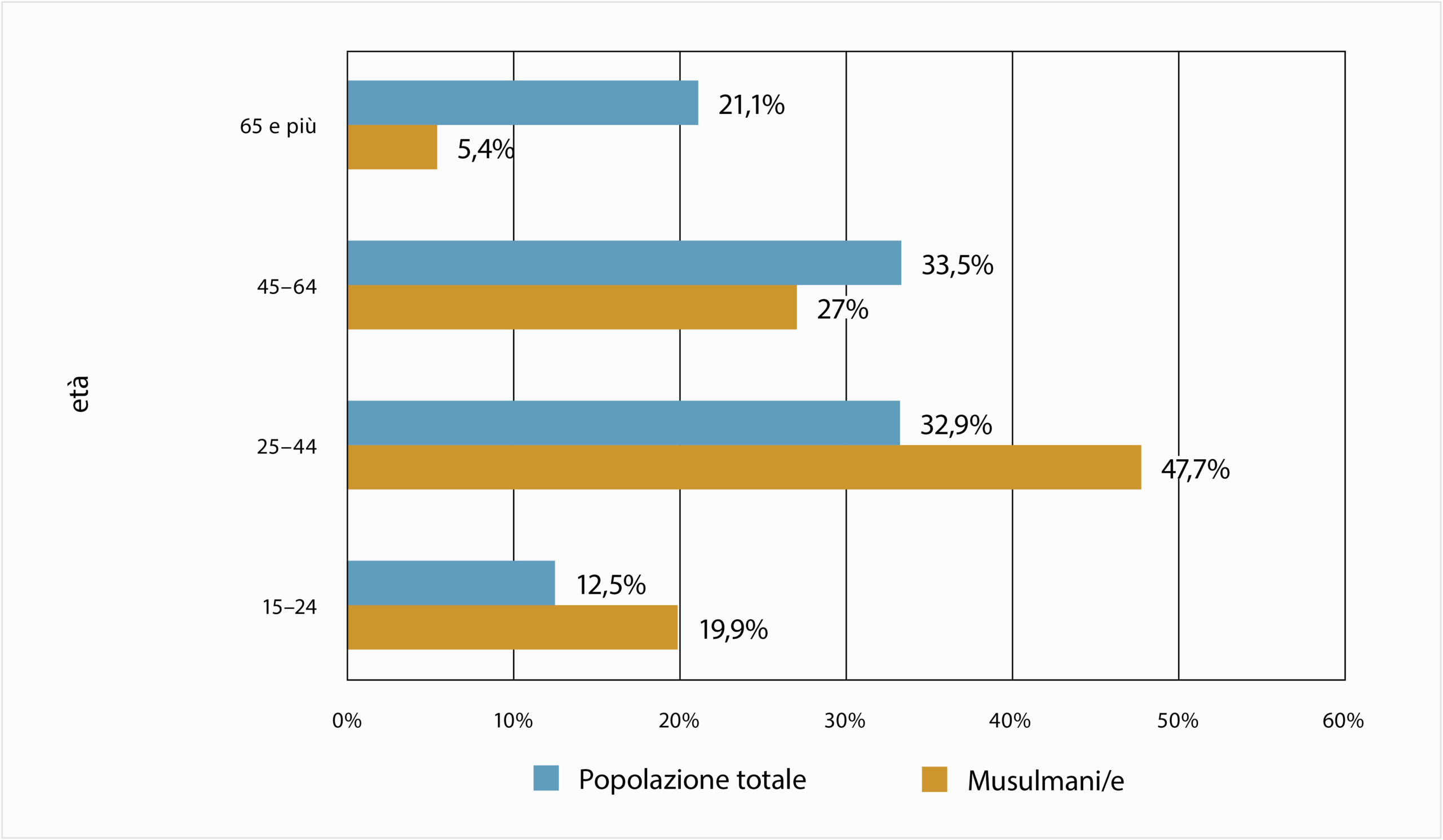

In Svizzera, la popolazione musulmana residente è mediamente più giovane della popolazione non musulmana. Nel 2018, sul totale della popolazione svizzera una persona su otto aveva un’età compresa tra i 15 e i 24 anni, mentre tra le persone musulmane era quasi una persona su cinque ad appartenere a questa fascia d’età. Anche la percentuale di persone in età lavorativa (25-64 anni) è più alta tra le persone musulmane (circa il 74,7%) rispetto a quella della popolazione totale nazionale (circa il 66,4%). La differenza è però particolarmente evidente nel gruppo delle persone di età superiore ai 65 anni: mentre una persona su cinque che risiede stabilmente in Svizzera raggiunge questa età, tra le persone musulmane solo una su diciotto ha 65 anni o più.

Perché la popolazione musulmana è più giovane?

Queste differenze nella piramide delle età non sono però dovute al fatto che le persone musulmane hanno famiglie con un numero particolarmente elevato di figli. Il basso numero di persone anziane musulmane si spiega piuttosto con il fatto che molti di loro decidono di tornare nel loro Paese d’origine una volta terminata la loro vita lavorativa. La bassa età media è tuttavia dovuta anche al fatto che la storia migratoria delle persone musulmane in Svizzera è ancora molto recente. Un numero considerevole di queste persone è arrivato nel nostro Paese solo negli anni 1980 e soprattutto negli anni 1990. Spesso queste persone erano ancora giovani e hanno lasciato i genitori e i nonni nel loro Paese d’origine, mentre loro stessi hanno fondato una propria famiglia in Svizzera o sono emigrati con i loro figli piccoli che a loro volta hanno avuto o avranno dei figli in Svizzera.

Sarà interessante osservare se e quando le persone musulmane si stabiliranno più frequentemente in Svizzera anche una volta raggiunta l’età della pensione. Dato che un numero sempre maggiore di persone musulmane nasce e si forma in Svizzera (già 20 anni fa era così per una persona musulmane su tre) (cfr. Schneuwly Purdie, 2010, pag. 24), è solo una questione di tempo prima che la piramide delle età della popolazione musulmana si allinei a quella del resto della popolazione del Paese.

Piramide delle età delle persone musulmane e della popolazione totale

Fonte dei dati: Ufficio federale di statistica, Neuchâtel, RS 2018.

Molteplici appartenenze

In Svizzera, poco meno della metà delle persone musulmane ha meno di 35 anni (2016-2018: circa il 46,4%) e poco meno della metà di queste ha la cittadinanza svizzera (2016-2018: circa il 49,6%). Non sorprende quindi che la partecipazione e il coinvolgimento nella società svizzera siano una cosa ovvia per questi giovani. In questo contesto, l’appartenenza religiosa può svolgere un ruolo a gradi diversi. Può essere una parte essenziale della loro identità, ma può anche passare in secondo piano. Come gli altri giovani, anche le giovani musulmane e i giovani musulmani vivono in realtà differenti e complesse, con tutte le possibilità che le società odierne offrono loro per dare forma alla propria vita. Non sarebbe quindi assolutamente giusto ridurli unicamente alla loro appartenenza religiosa. Occorre invece tenere conto delle loro molteplici appartenenze in termini di formazione, lavoro, famiglia, amici, organizzazione del tempo libero, ecc.

Stile di vita e identità religiosa

È nel periodo dell’adolescenza o della giovane età adulta che solitamente si inizia a riflettere sulla propria identità religiosa. Questa riflessione si manifesta in forme diverse e può non riguardare tutti nella stessa misura. Inoltre, questo non significa automaticamente che la religione diventerà un fattore determinante della loro identità. A seguito dei dibattiti sull’Islam e sulle persone musulmane in Svizzera e nel mondo, molte giovani musulmane e molti giovani musulmani sono però sempre più spesso confrontanti con domande sulla loro religione rivolte loro sotto la pressione dei dibattiti sociali, ma anche per via delle domande poste da amici, colleghi di lavoro, compagni di scuola e formazione. A causa della loro presunta appartenenza alla religione musulmana, sono spesso percepiti come esperti in materia, anche se non sono molto religiosi. Queste richieste da parte della società possono tuttavia spingere le giovani musulmane e i giovani musulmani a confrontarsi maggiormente con la propria identità religiosa.

Partecipanti alle « Assises » dell’UVAM/VD del « Complexe culturel des musulmans de Lausanne (CCML) ». Foto scattata nel 2022 da D. Dunand. © CSIS

Il ventaglio di possibilità di informarsi sull’Islam è peraltro molto ampio. Per la generazione più giovane, Internet è spesso la prima fonte d’informazione, seguita da familiari, parenti e amici, oltre che da varie offerte formative e dai libri. Va inoltre fatto notare che i/le bambini/e e i/le giovani seguono generalmente i corsi di cultura religiosa o etica aconfessionali previsti dal programma scolastico e impartiti nella maggior parte dei cantoni. I/Le giovani che frequentano le moschee e partecipano alle loro attività hanno normalmente anche l’opportunità di frequentare corsi sul Corano, sulla Sunna o sulla religione islamica in generale. A volte si rivolgono anche all’imam per porgli domande specifiche sulla religione.

Per questa generazione, tuttavia, l’imam non è l’unico interlocutore in materia di religione. Alcuni studi hanno dimostrato che le giovani musulmane e i giovani musulmani sono critici nei confronti delle diverse fonti d’informazione disponibili, comprese le opinioni degli imam. Se le risposte fornite non tengono conto del contesto della loro vita e della società in cui vivono, sono pronti a rifiutarle e a orientarsi verso altre fonti d’informazione o offerte formative (cfr. Endress et al., 2013; Baumann et al., 2017).

Le reti come forma d’organizzazione

Oltre alle associazioni musulmane tradizionali che si concentrano sulla pratica e sulla mediazione religiosa e che spesso sono ancora influenzate dagli usi e costumi dei loro Paesi d’origine, negli ultimi anni sono nati anche alcuni gruppi o associazioni giovanili fondati e diretti da giovani adulti. Ci sono esempi sia non legati che legati a moschee. Tra questi, le associazioni studentesche musulmane, presenti ormai in quasi tutte le università svizzere, che spesso hanno creato reti che vanno ben oltre i confini cantonali ed etnici, come emerge chiaramente dall’incontro annuale dei gruppi giovanili e delle associazioni studentesche musulmane in Svizzera, organizzato dalla Young Swiss Muslim Network (YSMN), ossia la rete dei giovani musulmani svizzeri. Di norma, a questi incontri si parla una delle lingue nazionali svizzere o l’inglese. I gruppi giovanili musulmani organizzano in particolare conferenze e seminari, escursioni, feste ed eventi sportivi, ma anche attività d’interesse generale come l’aiuto nei compiti, la raccolta di vestiti o altre attività. Il progetto #SwissMuslimStories, realizzato da un gruppo di giovani adulti impegnati e finanziato dalla Piattaforma Giovani e Media dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), nonché da altri servizi statali specializzati, da due fondazioni e organizzazioni musulmane, può essere citato come esempio di tematizzazione e rappresentazione della diversità musulmana in Svizzera.

Bibliografia

Letteratura

- Baumann, M., Endres, J., Martens, S. & Tunger-Zanetti, A. (2017): «Hallo, es geht um meine Religion!». Muslimische Jugendliche in der Schweiz auf der Suche nach ihrer Identität, Luzern: Zentrum Religionsforschung, Universität Luzern.

- Endres, J., Tunger-Zanetti, A., Behloul, S. & Baumann, M (2013). Jung, muslimisch, schweizerisch. Muslimische Jugendgruppen, islamische Lebensführung und Schweizer Gesellschaft: Forschungsbericht zum Projekt «Muslimische Jugendgruppen und Bildung von zivilgesellschaftlichem Sozialkapital in der Schweizer Gesellschaft». Luzern: Zentrum Religionsforschung, Universität Luzern.

Per approfondire

Letteratura

- Baumann, M. & Khaliefi, R. (2020). Muslim and Buddhist Youths in Switzerland: Individualising Religion and Striving for Recognition? Social Inclusion, 8 (3), 273-285.

- Dachverband offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz (DOJ) (2016). Religiöse Organisationen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit.

- Dahinden, J., Duemmler, K. & Moret, J. (2010). Religion und Ethnizität: Welche Praktiken, Identitäten und Grenzziehungen? Eine Untersuchung mit jungen Erwachsenen. Neuchâtel: Université de Neuchâtel.

- Dziri, A. & Bleisch, P. (Éd.) (2021). L’islam en classe : Contributions transdisciplinaires et internationales à la recherche et à l’enseignement de l’islam dans l’enseignement scolaire. Contributions au colloque « Islam en classe » des 4 et 5 novembre 2020 (Université de Fribourg / Haute école pédagogique de Fribourg). Revue De Didactique Des Sciences Des Religions, Open Access, 9.

- Halm, D. & Sauer, M. (2017). Muslime in Europa. Integriert, aber nicht akzeptiert? Gütersloh : Bertelsmann Stiftung.

- Schmid, H., Schneuwly Purdie, M., Lang, A. & Tunger-Zanetti, A. (2018). CSIS-Papers 4. Jeunes musulmans dans la société. Participation et perspectives. Fribourg : Université de Fribourg.

- Schweizerische Gemeinschaft für Jugendverbände (SAJV). Die Aktion 72 Stundeninterkulturell erleben! Zusatzbroschüre zum Leitfaden für GruppenleiterInnen.

- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) (2020). Liberté de conscience et de croyance à l’école: bases légales et matériel d’information / Centre d’information et de documentation IDES. Berne : CDIP.

- Tunger-Zanetti, A., Endres, J., Martens, S. & Wagner, N. (2019). Ramadan kommt immer so plötzlich. Islam, Schule und Gesellschaft. Ein Leitfaden mit Hinweisen und Ideen für die berufliche Praxis, Luzern: Universität Luzern Zentrum für Religionsforschung.

Link

- PositivIslam. Quand des jeunes parlent d’islam et de citoyenneté à d’autres jeunes. Projekt des SZIG.

- SwissMuslimStories.