Dans quelle mesure les musulman∙e∙s sont-ils/elles intégré∙e∙s au marché du travail?

La situation sur le marché du travail par rapport à la population totale

En 2018, un peu plus de la moitié des personnes de culture et/ou confession musulmane de Suisse exerçaient une activité professionnelle alors, qu’une sur trois était sans activité professionnelle. Ces chiffres correspondent dans une large mesure à ceux de la population suisse totale. Une différence est cependant frappante : en effet, le taux de chômage des personnes de culture et/ou confession musulmane s’élève à 7,3 %, ce qui est plus de deux fois plus élevé que pour la population non musulmane.

Un écart dans l’employabilité

Dans une étude basée sur les données de l’Enquête sur la langue, la religion et la culture menée par l’Office fédéral de la statistique (ELRC 2014), Anaïd Lindemann et Jörg Stolz ont identifié différents facteurs expliquant le risque plus élevé encouru par les personnes de culture et/ou religion musulmane de se trouver au chômage. Selon les auteurs, une différence dans le capital social (niveau d’éducation, compétences linguistiques, réseaux sociaux) explique à 38 % cette variance. En effet, si l’on regarde le niveau d’éducation, il est intéressant de noter que deux groupes ont plus de risques de ne pas trouver un emploi par rapport à la population totale en Suisse : les musulman∙e∙s qui n’ont terminé que la scolarité obligatoire et ceux et celles qui possèdent une formation au niveau tertiaire. Ce constat ne se retrouve pas auprès de la population musulmane ayant terminé une formation de niveau secondaire ou un apprentissage.

Lindemann et Stolz notent ensuite que l’origine migratoire explique à 43,6 % l’écart dans l’accès au marché du travail entre musulman∙e∙s et population totale. Ils soulignent que l’employabilité des personnes de culture et/ou confession musulman∙e∙s dépend moins de la génération de migrant∙e∙s à laquelle ils appartiennent (1ère ou 2ème génération), ou du fait qu’ils et elles aient la nationalité suisse que de leur origine pré-migratoire. Ainsi les musulman∙e∙s issu∙e∙s de contextes non européens, comme l’Afrique du Nord ou subsaharienne, ont beaucoup moins de chances d’obtenir un emploi que ceux et celles qui ont une origine européenne (Balkans).

Finalement, Lindemann et Stolz avancent que la religiosité (calculée à partir de la pratique de la prière et de la fréquentation d’un service religieux collectif) n’explique que le 4,7 % de la variance. Cependant, les données à disposition ne tiennent pas compte de la visibilité de signes religieux qui peuvent être un obstacle à l’insertion sur le marché du travail. Or, des témoignages de femmes portant un voile montrent que celles-ci rencontrent des difficultés parfois importantes dans leur recherche d’emploi.

| Population totale | Musulman∙e∙s | Population totale en % | Musulman∙e∙s en % | |

| Personnes actives occupées | 4’359’547 | 208’760 | 61,5 % | 56,1 % |

| Personnes au chômage | 218’328 | 27’018 | 3,1 % | 7,3 % |

| Personnes sans activité professionnelle | 2’506’193 | 136’540 | 35,4 % | 36,7 % |

Source des données: Office fédéral de la Statistique, Neuchâtel, RS 2018.

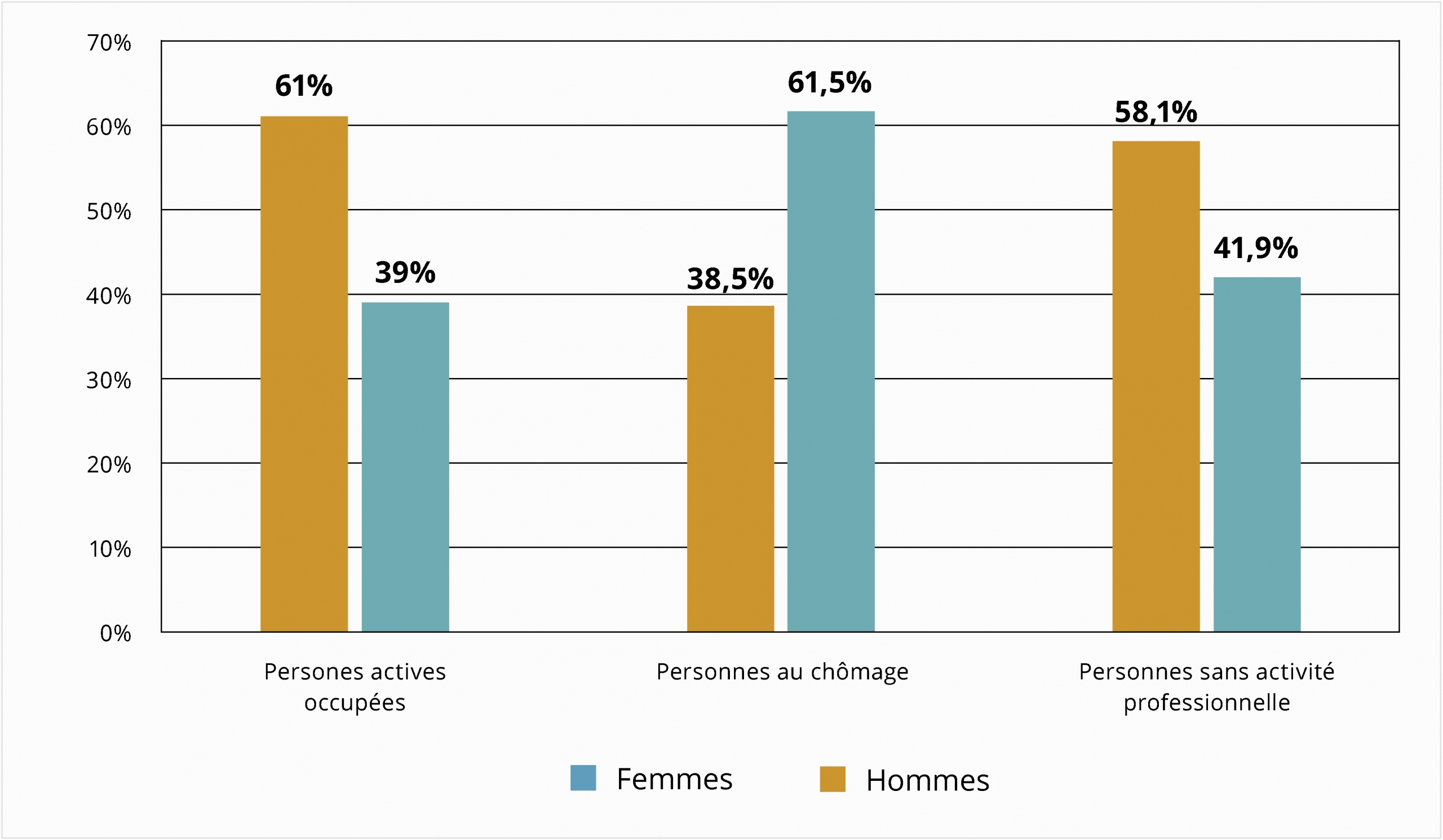

Différences entre les hommes et les femmes

Le nombre de personnes employées et au chômage est nettement plus élevé chez les musulmans que chez les musulmanes. Les données dont nous disposons ne permettent cependant pas de déterminer clairement si les femmes musulmanes sont également plus susceptibles de travailler à temps partiel et si les hommes sont plus susceptibles de travailler à temps plein ou à un pourcentage plus élevé. Cependant, les musulmanes de toutes les nationalités sont nettement plus susceptibles d’être sans activité professionnelle que les musulmans. Cela suggère une tendance vers des modèles familiaux traditionnels dans lesquels les femmes s’occupent des travaux domestiques et de l’éducation des enfants.

Statut des musulman·e·s sur le marché du travail

Différences en fonction du niveau d’éducation

Le statut des musulmans sur le marché du travail par rapport à celui des musulmanes est très similaire dans les trois régions linguistiques. Toutefois, si l’on compare la situation des musulmanes de différentes nationalités, on remarque que celles du Maghreb et d’Afrique subsaharienne ont trois fois plus de chances d’être au chômage que les femmes musulmanes suisses et près de deux fois plus de chances que les femmes de nationalité balkanique et les femmes turques. Des proportions similaires s’appliquent aux hommes de la même nationalité. Cela confirme l’hypothèse avancée par Lindemann et Stolz selon laquelle les musulman∙e∙s qui n’ont terminé que l’école obligatoire (ce qui est particulièrement fréquent chez les migrant∙e∙s d’Afrique subsaharienne) ou les musulman∙e∙s ayant un diplôme universitaire (ce qui est disproportionnellement fréquent chez les Maghrébins et surtout les Maghrébines) sont particulièrement touché∙e∙s par le chômage, tandis que ceux et celles qui ont un diplôme de degré secondaire II trouvent plus facilement un emploi.

Méthodologie

- Base des données

Pour la présentation des données sociodémographiques sur les musulman∙e∙s en Suisse, nous nous sommes appuyés sur des données que l’Office fédéral de la statistique à Neuchâtel a publiées ou qu’il nous ont mises à notre disposition pour la rédaction des pages de ce site. Nos évaluations et analyses sont basées sur différentes enquêtes et sources de données :

- Pour la présentation de données individuelles telles que le nombre de musulman∙e∙s dans les cantons, nous nous basons sur le Relevé Structurel (RS) de l’Office fédéral de la statistique de 2018. Pour analyser l’évolution des données, nous utilisons parfois également les données des Relevés Structurels de 2014 et 2010. Le Relevé Structurel est mené chaque année auprès d’un échantillon représentatif de la population de 200’000 personnes. Il collecte des données sur la population résidente permanente âgées de 15 ans et plus, vivant dans un ménage privé. L’utilisation des sources de données est indiquée dans les sections de texte, tableaux et graphiques respectifs sous les abréviations RS 2010, 2014 et 2018.

- Afin que le nombre de répondant·e·s de l’échantillon soit statistiquement significatif, nous avons parfois eu recours aux données du Relevé Structurel additionnées sur 3 ans. Nous nous sommes dans ce cas appuyés sur les données cumulées de 2016 à 2018. Ce recours aux données dites ‘poolées’ est indiqué sous les sections de texte, tableaux et graphiques respectifs sous l’abréviation RS 2016-2018.

- En raison de ces différentes sources de données, il peut arriver que les chiffres présentés divergent quelque peu.

- Malgré l’utilisation de données cumulées, la taille de l’échantillon (N) ne permet pas toujours de donner des résultats statistiquement fiables, de procéder à des généralisations ou d’émettre des explications. Ceci est particulièrement le cas pour les analyses croisant plusieurs données sociodémographiques (telles que l’âge, le niveau de formation ou la migration). Dans nos analyses, ce constat est particulièrement pertinent pour le Tessin. Par conséquent, les données sur le Tessin ne sont parfois pas utilisées dans nos présentations ou les descriptions qui en découlent sont formulées sous forme d’estimations.

- Les personnes ayant la nationalité suisse et une autre nationalité ne sont pas répertoriées deux fois par l’Office fédéral de la statistique. Elles ne sont dès lors mentionner qu’une fois également dans nos analyses. Elles sont ainsi uniquement décomptées dans le groupe des personnes ayant la nationalité suisse.

- Dans certains cas, ce sont les résultats de la Statistique de la Population et des Ménages qui sont utilisées (indiqués sous la forme STATPOP). Ceux-ci sont basés sur une enquête annuelle utilisant les registres étatiques (registres de la population de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que le registre fédéral des bâtiments et des logements). Ces sources des données comprennent les personnes de la population résidente permanente et non-permanente.

- L’Enquête Langue, Culture et Religion (ELCR) 2014 de l’Office fédéral de la statistique est mentionnée également mentionnée. Basée sur un échantillon de 10’000 personnes, cette enquête est menée tous les 5 ans depuis 2014. L’ELRC comprend des données sur la population résidente permanente de âgées de 15 ans et plus vivant dans des ménages privés.

- La notion de musulman∙e∙s

Dans nos descriptions des données sociodémographiques sur les musulman∙e∙s en Suisse, sont désigné·e·s comme musulman∙e∙s les personnes qui ont répondu « musulmane » à la question « De quelle église ou de quelle communauté religieuse faites-vous partie » dans les questionnaires individuels des Relevés Structurels de 2010, 2014, 2016, 2017 et 2018.

Toutefois, cette question ne permet pas de s’exprimer sur le degré de religiosité des personnes y ayant répondu. Les chiffres développés intègrent aussi bien une personne née dans une famille musulmane, n’ayant par exemple ni croyance ni pratique, mais pour qui la filiation religieuse reste importante ; qu’une personne qui essaie de respecter de son mieux les prescriptions de sa religion, comme la prière, le jeûne ou l’alimentation.

- Définition des régions linguistiques

Dans nos analyses, deux délimitations des régions linguistiques sont utilisées.

Dans la plupart des cas, les régions linguistiques telles qu’elles sont présentées résultent d’une construction à partir de la langue majoritairement parlée dans le canton et non de la langue majoritairement parlée dans la commune. Ainsi, les données des cantons de Fribourg ou du Valais apparaissent comme résultats de la Suisse romande, alors que les données du canton de Berne apparaissent exclusivement comme étant de Suisse alémanique. Cette distinction est motivée pour deux principales raisons : d’une part, les questions de politiques religieuses sont administrées au niveau des cantons (art. cst 72). Ainsi, les débats sur la présence de personnes ou de communautés confessionnelles sont conditionnées par leur ancrage sociétal et politique local et non l’usage majoritaire d’une langue. Autrement dit, si l’on parle des associations musulmanes ou des pratiques des musulman·e·s germanophones de Fribourg, il sera plus déterminant qu’ils et elles résident dans le canton de Fribourg plutôt qu’ils et elles parlent allemand. D’autres part, cette subdivision cantonale est également celle qui domine dans la population suisse et qui est généralement relayée par les médias.

En revanche, les données publiées par l’Office fédéral de la statistique, reposent sur une définition des régions linguistiques calculée à partir des différentes communes, de sorte que certaines communes valaisannes ou fribourgeoises appartiennent à la Suisse alémanique, alors que certaines communes bernoises sont recensées comme Suisse romande. Nous n’avons utilisé cette répartition linguistique que dans les cas où les données disponibles ne nous permettaient pas de reconstruire différemment les régions linguistiques. Toutefois, les différences entre les chiffres sont négligeables et n’ont aucune influence sur l’interprétation de nos données, qui se limitent à discuter des tendances et des développements à long terme.

Appartiennent aux régions linguistiques suivantes :

à la Suisse italienne : le Tessin

à la Suisse romande : Genève, Vaud, Valais, Jura, Neuchâtel, Fribourg

à la suisse germanophone : tous les autres cantons

- Définition des régions d’origine

Dans nos présentations, nous combinons différents pays en régions géographiques. Là où nos textes font référence aux nationalités, nous ne différencions pas selon l’appartenance à des Etats, mais selon des groupes de nationalités, par exemple « les musulmans ayant la nationalité d’un État des Balkans ». Nous définissons les régions d’origine suivants et y comptons les pays suivants :

- Suisse

- Maghreb : Tunisie, Algérie, Maroc, Libye

- Moyen-Orient : Égypte, Liban, Syrie, Israël-Palestine, Irak, pays du Golfe (-> Arabie Saoudite,

Koweït, Oman, Qatar, Bahreïn, Émirats Arabes Unis), Yémen, Jordanie

- Asie centrale et méridionale : Iran, Afghanistan, Inde, Pakistan, Indonésie, Tadjikistan, Ouzbékistan,

Russie, Bangladesh, Sri Lanka

- Balkans : Bosnie-Herzégovine, Albanie, Serbie, Macédoine, Monténégro, Kosovo

- Turquie

- Afrique subsaharienne

- les musulman∙e∙s des pays de l’UE et de l’AELE

Bibliographie

Littérature

- De Flaugergues, A. (2016). Pratiques et croyances religieuses et spirituelles en Suisse. Premiers résultats de l’Enquête sur la langue, la religion et la culture 2014. Neuchâtel : Office fédéral de la Statistique (OFS).

- Fibbi, R., Bülent, K., Moussa, J., Pecoraro, M., Rossy, Y. & Steiner, I. (2014). Les Marocains, les Tunisiens et les Algériens en Suisse. Berne : Office fédéral des migrations (ODM).

- Gianni, M., Giugni, M. & Michel, N. (2015). Les musulmans en Suisse. Profils et intégration. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes.

- Gianni, M., Schneuwly Purdie, M., Lathion, S. & Jenny, M. (2010). Vie musulmane en Suisse. Profils identitaires, demandes et perceptions des musulmans en Suisse. Rapport réalisé par le Groupe de Recherche sur l’Islam en Suisse (GRIS). Berne : Commission fédérale pour les questions de migration CFM.

- Iseni, B., Ruedin, D., Bader D. & Efionayi-Mäder, D. (2014). La population de Bosnie et Herzégovine en Suisse. Berne : Office fédéral des migrations (ODM).

- Lindemann, A. & Stolz, J. (2018). The Muslim Employment Gap, Human Capital, and Ethno-Religious Penalties: Evidence from Switzerland. Social Inclusion, 6 (2), 151-161.

- Schmid, H., Schneuwly Purdie, M., Lang, A. & Tunger-Zanetti, A. (2018). CSIS-Paper 4 : Jeunes musulmans dans la société. Participations et perspectives. Fribourg : Université de Fribourg.

- Schneuwly Purdie, M. (2010). De l’étranger au musulman. Immigration et intégration de l’islam en Suisse. Saarebruck : Éditions universitaires européennes.

- Schneuwly Purdie, M., & Tunger-Zanetti, A. (2023). Switzerland. Country report 2021. In S. Akgönül, J. Nielsen, A. Alibasic, S. Müssig, & R. Egdunas (Éds.), Yearbook of Muslims in Europe (Brill, Vol. 14, p. 667‑683).

- Stegmann, R. & Schneuwly Purdie, M. (2019). CSIS-Papers 6 : À propos de l’héritage. Usages et enjeux pour les musulman·e·s de Suisse. Fribourg : Université de Fribourg.

Pour aller plus loin

Littérature

- Arsever, E. (2015). Qui sont les Alévis-Baktashis ? Un regard intérieur. In Religioscope.

- Behloul, S. M. & Lathion, S. (2007). Muslime und Islam in der Schweiz: Viele Gesichter einer Weltreligion. In M. Baumann & J. Stolz (Hrsg.), Eine Schweiz – viele Religionen. Risiken und Chancen des Zusammenlebens (pp. 223-237). Bielefeld: transcript.

- Commission fédérale contre le racisme CFR (1999). Tangram 7. Musulmans en Suisse.

- Haab, K., Bolzman, C., Andrea Kugler, A. & Yılmaz, Ö. (2010). Diaspora et communautés de migrants de Turquie en Suisse. Berne : Office fédéral des migrations.

- Piaget, E. (2005). L’immigration en Suisse, 60 ans d’entrouverture. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes.

- Schmid, H. & Trucco, N. (2019). CSIS-Papers 7 : Itinéraires de formation des imams en Suisse. Fribourg : Université de Fribourg.

- Schneuwly Purdie, M., Gianni, M. & Magali, J. (2009). Musulmans d’aujourd’hui. Identités plurielles en Suisse. Genf: Labor et Fides.

- Zürcher, M. & Kübli, B. (2017). Islam in der Schweiz. Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, 2.