Muslimische Grabfelder in Schweizer Gemeinden

«Gott gehören wir und zu ihm kehren wir zurück!» (Koran, 2: 156). Sterben und Tod haben ihren festen Platz im Glauben von Musliminnen und Muslime wie Angehörigen anderer Religionen. Das irdische Leben ist eine Durchgangsphase, die ebenso auf Gott ausgerichtet sein sollte, wie es das Davor und das Danach auch ohne menschliches Zutun ist. Folgerichtig bestehen auch über die praktischen Verrichtungen rund um den Tod sehr klare Vorstellungen:

- Der bzw. die Verstorbene soll zunächst die Leichenwäsche erhalten.

- Der Leichnam soll keinesfalls kremiert werden, denn für die Auferstehung am Jüngsten Tag soll er auch im Tod vollständig und bereit sein.

- Er soll daher möglichst noch am selben Tag bestattet werden.

- Er soll nur mit dem Leichentuch umhüllt und in der Erde bestattet werden.

- Der Leichnam soll so in die Grube gebettet werden, dass sein Gesicht nach Mekka gewendet ist, wo der Mahdi (Messias) erscheinen wird.

- Der Leichnam bzw. die Gebeine sollen nicht mehr umgebettet werden, die Totenruhe nicht gestört werden.

- Das Grab soll ohne Prunk sein.

Wie aber lassen sich solche Vorstellungen und Gebräuche in der Schweiz umsetzen? Wie sieht die Praxis aus? Dieser Beitrag versucht die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hin zur heute gängigen Praxis zu beschreiben.

Einzelne der erwähnten Punkte muslimischer Bestattungspraxis stossen in der Schweiz auf Hindernisse. So darf eine verstorbene Person üblicherweise frühestens nach 48 Stunden bestattet werden. Die staatlichen Vorschriften sind in diesem Punkt sehr strikt. In anderen Punkten besteht jedoch ein Spielraum. Für eine gewisse Bandbreite sorgt dabei der Föderalismus: Für das Bestattungswesen sind die politischen Gemeinden zuständig; es gibt keine einheitliche Lösung, die gesamtschweizerisch verbindlich wäre. Ebenso sind auch alle islamischen Normen gleich starr, Kompromisse sind möglich. So hat sich seit den 1970er-Jahren ein praktischer Umgang etabliert, der in der Zusammenarbeit zwischen Behörden, Friedhofsverwaltungen und muslimischen Vertreterinnen und Vertretern fast immer zu sehr ähnlichen Lösungen führt. Öffentliche Kontroversen wie 2025 in Weinfelden TG (hierzu weiter unten) sind selten.

Das Provisorium: Fonds für Rückführungen

Die Frage des Bestattungsortes ist meist schon zu Lebzeiten entschieden: Von Staates wegen ist es im Prinzip die Wohnsitzgemeinde der Verstorbenen. Dies kam jedoch aus der Sicht türkischer oder jugoslawischer Gastarbeiter in den 1960er- und 1970er-Jahren praktisch nie in Frage. Sie hatten ihre Anwesenheit in der Schweiz als temporär betrachtet und wollten in der Heimat in der Nähe der Verwandtschaft bestattet werden. Wo diese Bindung weiterhin stark ist, wird auch heute noch der Leichnam ins Herkunftsland überführt. Dies ist eine kostspielige Angelegenheit ist, die mehrere tausend Franken kostet und einer gut eingespielten Organisation bedarf, da sie in der Regel sehr rasch ablaufen soll. Früh sind Bestattungsunternehmen mit entsprechender Spezialisierung entstanden, aber auch Fonds, welche die finanzielle Last für den Einzelnen erträglich machen. Der Bestattungsfonds der Türkisch-Islamischen Stiftung Schweiz verlangt etwa eine Eintrittsgebühr von 200 Franken für eine Person zwischen 41 und 50 Jahren, dazu einen jährlichen Beitrag, der sich aus der Jahresrechnung des Fonds und der Anzahl der beim Fonds registrierten Familienmitglieder errechnet. Im Todesfall kümmern sich Mitarbeitende der Stiftung sowohl um die administrativen Angelegenheiten mit den schweizerischen und ausländischen Behörden wie auch um die Abholung und den Transport des Leichnams.

Die Schweiz wird zur Heimat

Die Zahl der Musliminnen und Muslime in der Schweiz nahm in den letzten Jahrzehnten stärker zu als die Gesamtbevölkerung, nämlich von 16’000 Personen (alle Altersgruppen) im Jahr 1970 auf 445’000 (15-jährig und älter) im Jahr 2023. Für die Kinder der Gastarbeiter der ersten Jahre, spätestens aber für ihre Enkelinnen und Enkel ist die Schweiz die Heimat und das Land, in dem sie selbst begraben werden oder die Gräber von Angehörigen besuchen möchten. Der Anteil der Musliminnen und Muslime mit Migrationshintergrund, welche die schweizerische Staatsbürgerschaft besitzen, beträgt bereits mehr als einen Drittel und steigt weiter. So kam insbesondere in grossen Städten zunehmend der Wunsch auf, Verstorbene so islamkonform wie möglich zu bestatten. Hamza Şahbaz, Bestatter mit eidgenössischem Fachausweis, schätzte im Juni 2024, dass bereits zwanzig Prozent der Verstorbenen in der Schweiz bestattet würden (IRAS-COTIS 2024, Min. 4:30).

Am frühesten reagierte Genf. 1979 wurde im Stadtteil Petit-Saconnex das erste muslimische Grabfeld der Schweiz eingerichtet. Basel und Bern folgten im Jahr 2000, dann Lugano (2002), Olten (2003) und Zürich (2004). 2006 bis 2008 ermöglichten aber auch acht mittelgrosse Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft islamkonforme Bestattungen. Inzwischen sind es rund vierzig Gemeinden, die auf dem kommunalen Friedhof ein muslimisches Grabfeld bereitgestellt haben (vollständige Liste). Derzeit kommen jährlich eine bis zwei Gemeinden hinzu, oft im Rahmen einer ohnehin beabsichtigten Überarbeitung des Friedhofsreglements. In manchen Fällen hat die Standortgemeinde eines muslimischen Grabfeldes mit Gemeinden in der Umgebung vereinbart, dass auch deren Einwohnerinnen und Einwohner auf dem Grabfeld bestattet werden dürfen. Bereits 2008 tauschten sich Verantwortliche von Friedhofs- und Stadtverwaltungen sowie aus der kommunalen Politik und der Wissenschaft an einer Fachtagung über ihre Erfahrungen rund um islamische Bestattungen in der Schweiz aus.

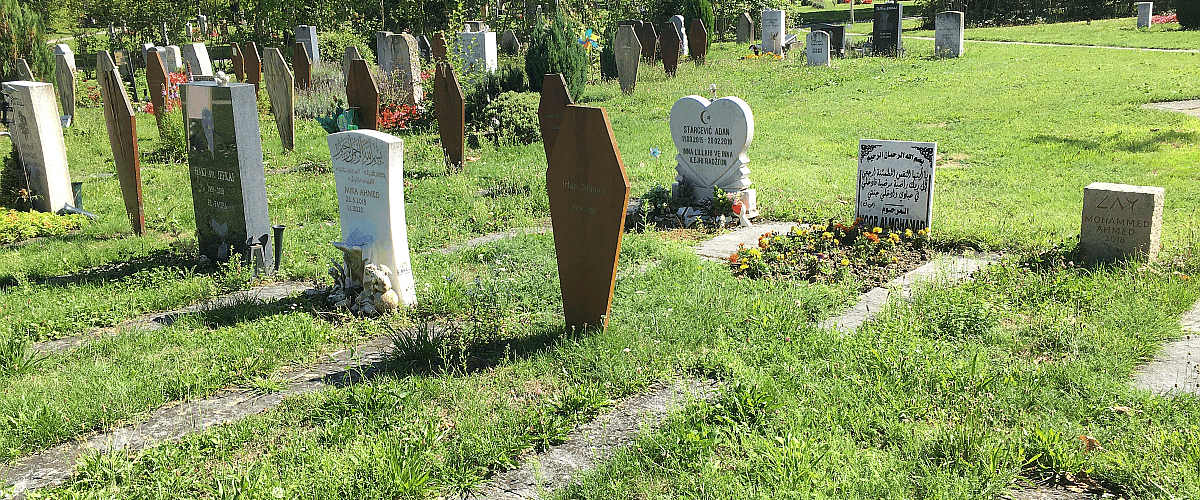

Die Namen und die Grabgestaltungen auf dem Grabfeld des Bremgartenfriedhofs der Stadt Bern zeugen von der Vielfalt der Herkunftskulturen der hier bestatteten Musliminnen und Muslime. Das Grabfeld wurde im Jahr 2000 eröffnet. (Foto: Andreas Tunger-Zanetti, 2025)

Pragmatische Lösungen

Die konkrete Regelung sieht stets ähnlich aus. Die Gesellschaft Minderheiten Schweiz hat sie 2014 in einer Broschüre zum Thema am Beispiel des Kantons Zürich zusammengefasst: Demnach sind muslimische Grabfelder von den übrigen Grabfelder des Friedhofs erkennbar abgetrennt und die Gräber so ausgerichtet, dass die bestattete Person mit dem zur Seite gelegten Kopf nach Südosten in Richtung Mekka blickt, alternativ auch mit den Füssen gegen Mekka und mit leicht angehobenem Kopf. Zugelassen sind in diesem Teil ausschliesslich Erdbestattungen. Um Platzmangel zu vermeiden oder hinauszuschieben, können mehrere Verstorbene – mit zeitlichem Abstand – übereinander bestattet werden: In der ersten Phase werden alle Gräber besonders tief ausgehoben, so dass in zwei weiteren Phasen noch ein oder zwei Tote in den Schichten darüber bestattet werden können.

Mit dieser Praxis begegnet man pragmatisch dem Problem der «ewigen Totenruhe», wie sie für die muslimische, aber auch für die jüdische und christliche Tradition wichtig ist. Der Staat kann sie aus grundsätzlichen Überlegungen nicht garantieren. Faktisch ist sie jedoch kein Problem, da Schweizer Friedhöfe über genügend Platz verfügen. Da heute insgesamt in neun von zehn Fällen eine Kremation stattfindet, wird deutlich weniger Platz beansprucht, als dies zur Zeit der Anlage des Friedhofs zu erwarten war. Die Friedhofsreglemente sehen zwar jeweils vor, dass ein Grab nach 20, 25 oder 30 Jahren «aufgehoben» wird. Dies bedeutet aber lediglich, dass oberirdischer Grabschmuck und ein Grabstein entfernt werden; unterirdisch bleibt die Ruhe gewahrt.

Ähnlich pragmatisch ist der Umgang mit der Frage der Umhüllung des Verstorbenen. Sie sollte nach islamischer Tradition lediglich in einem Tuch bestehen. Da dies in der Schweiz nicht zulässig ist, verwendet man üblicherweise einen leichten Holzsarg.

Es bleiben als Herausforderung all jene Fälle, in denen eine islamische Bestattung zwar in der Schweiz stattfinden soll, die Wohngemeinde des Verstorbenen jedoch kein muslimisches Grabfeld hat und auch keine Vereinbarung mit der Standortgemeinde eines überkommunalen muslimischen Grabfeldes besteht. Im Zusammenspiel zwischen den lokalen Friedhofsverwaltungen und den spezialisierten muslimischen Bestattungsunternehmen werden auch in diesen Fällen Lösungen gefunden, die für die Hinterbliebenen akzeptabel sind. Beispielsweise erteilt eine Gemeinde eine Sondergenehmigung oder die Friedhofdienste richten in einem normalen Reihengrab den Sarg einer muslimischen Person unterirdisch nach Mekka aus, ohne dass dies oberirdisch sichtbar wird.

Öffentliche Kontroversen sind selten

Obwohl in den vergangenen Jahren etliche muslimische Grabfelder entstanden sind und sich bewährte Standardlösungen herausgebildet haben, wird das Anlegen eines solchen Grabfeldes lokal vereinzelt zum Gegenstand öffentlicher Debatten. 2013 war dies in der Zürcher Agglomerationsgemeinde Schlieren der Fall, 2024/2025 im thurgauischen Städtchen Weinfelden. In Schlieren lehnte die bürgerliche Mehrheit im Gemeindeparlament das Anliegen ab, in Weinfelden entschied eine knappe Mehrheit der Stimmbevölkerung dagegen. Der Fall Weinfelden zeigt zugleich, wie die politische und mediale Ebene die sachliche Bearbeitung des Themas torpedieren können: Das neue Friedhofsreglement, das die Möglichkeit muslimischer Bestattungen vorsah, war in der Spezialkommission einstimmig verabschiedet und auch im Stadtparlament mit 24 zu 4 Stimmen angenommen worden. Nachträglich schwenkte ein Mitglied der Spezialkommission um und sprach sich für eine Volksabstimmung aus. Lokale und auch nationale Akteure mit teils islamfeindlichem Programm machten Stimmung und sammelten genügend Unterschriften für ein Referendum. Die Volksabstimmung am 18. Mai 2025 ergab eine knappe Mehrheit von 51.6% gegen das neue Reglement.

Fazit

Leicht lassen öffentliche, medial inszenierte Kontroversen wie diejenige um das Friedhofsreglement von Weinfelden vergessen, dass dies Ausnahmen sind. Der Wunsch, das eigene Grab oder das der nächsten Angehörigen im Land des Lebensmittelpunkts zu haben, ist in der eingewanderten Bevölkerung erst allmählich und mit den Generationen gewachsen. Inzwischen werden muslimische Grabfelder deutlich häufiger für Bestattungen genutzt als noch vor zwanzig Jahren. Dasjenige in Petit-Saconnex, das erste in der Schweiz, ist bereits seit etlichen Jahren voll, so dass es für Genf ein weiteres Terrain zu finden galt: Fündig wurde man 2007 in Lancy auf dem Friedhof St-Georges. Aktuell gibt es noch viele kleinere und mittelgrosse Gemeinden ohne Vereinbarung mit der Standortgemeinde eines zentralen muslimischen Grabfelds in der Nähe. Es geht meist um kleine Zahlen muslimischer Bürgerinnen und Bürger geht, die dort eine Bestattung wünschen. Dass es für muslimische Grabfelder (ebenso für anderer religiöse Traditionen) ohne unverhältnismässigen Aufwand bewährte Lösungen oder die Möglichkeit des Anschlussvertrags gibt, haben Dutzende von Gemeinden inzwischen vorgemacht.

Insgesamt werden also zwei konvergierende Bewegungen sichtbar: Zum einen anerkennt die Gesellschaft die religiöse Vielfalt in Bestattungsfragen (nicht nur in Bezug auf die islamische Tradition) und zeigt sich in der Regel bereit, die lokale Gesetzgebung anzupassen. Zum andern schreiben sich die muslimischen Gemeinschaften in den rechtlichen und institutionellen Rahmen der Schweiz ein, indem sie ihre Praxis auf den konkreten Kontext ausrichten. Wechselseite Anpassungen von gelebter religiöser Tradition und lokaler staatlicher Regulierung machen somit religiöse Diversität konkret lebbar.

Bibliografie

Links

- Föderation islamischer Dachorganisationen Schweiz: Grabfelder [mit Liste der Gemeinden mit muslimischem Grabfeld], Regensdorf 2025.

- GMS Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz: Ein Grabfeld für Muslime? Fakten, Ansichten, Argumente, rechtliche Grundlagen, Zürich 2014, (abgerufen am 6.10.2025).

- Hanke, Nathalie: Der muslimische Bestatter von Zürich, Zürich 2024, (abgerufen am 6.10.2025).

- IRAS-COTIS: Der muslimische Bestatter von Zürich, Zürich 2024, (abgerufen am 6.10.2025)

- Vereinigung Schweizerischer Stadtgärtnereien und Gartenbauämter [Bericht einer Fachtagung].

Zur Vertiefung

Literatur

- Richner, B. (2006). «Im Tod sind alle gleich». Die Bestattung nichtchristlicher Menschen in der Schweiz, Zürich: Chronos.