Salafi-Frauen in der Schweiz auf der Suche nach einem gottgefälligen Leben

In einer 2019-2022 am Zentrum Religionsforschung der Universität Luzern durchgeführten qualitativen Studie zur Salafiyya in der Deutschschweiz schätzten wir die Zahl der Personen, die sich dieser islamischen Strömung zuordnen lassen auf einige hundert bis circa tausend Männer und Frauen in der Schweiz. Und selbst diese kleine Gruppe ist heterogen und dynamisch [Vgl. https://islamandsociety.ch/de/salafismus/; Endres et al., 2023]. Die Frauen der Schweizer Salafiyya bewegen sich überwiegend zwischen den folgenden beiden Richtungen: einer apolitischen und auf die persönliche religiöse Praxis und Bildung ausgerichteten Gruppe rund um Absolvent:innen saudi-arabischer Universitäten sowie einer stärker politisch-aktivistisch in Erscheinung tretenden Gruppe rund um den Islamischen Zentralrat (IZR, vormals Islamischer Zentralrat Schweiz, IZRS). Sie treffen sich gelegentlich in Moscheen und Privatwohnungen, machen gemeinsame Ausflüge. In den letzten Jahren haben sich ihre Aktivitäten jedoch stärker in den virtuellen Raum verlagert. Dies lässt sich aus ihrer Sicht besser mit ihren familiären Aufgaben in Einklang bringen. Über Chatgruppen lassen sich Kontakte pflegen, online stattfindende islamische Bildungsangebote haben sich etabliert. Bei Gesprächen unter den Frauen wie auch in Vorträgen und Kursreihen für Frauen geht es besonders oft um Vorstellungen zu Geschlechterrollen, Ehe und Familie sowie das Streben nach islamischer Bildung. Der vorliegende Beitrag skizziert zentrale Fragen und Reibungsmomente, die in diesem Zusammenhang unter den Frauen aber auch mit dem gesellschaftlichen Umfeld aufkommen.

Sichtbarkeit und Geschlechterrollen

Während die Frauen der erstgenannten Richtung öffentlich kaum in Erscheinung treten, suchen die Aktivistinnen des IZR die Medienöffentlichkeit. Dies geht auf unterschiedliche Vorstellungen von daʿwa (‹Einladung› zum Islam, Mission) und vom ‹idealen› Verhalten von Frauen zurück. Die öffentliche Daʿwa von Frauen, z.B. durch die Verteilung des Korans in der Fussgängerzone oder das Posten von Videos und Gesprächsrunden mit Frauen über soziale Medien, lehnen manche der Frauen mit Verweis auf die Geschlechterrollen ab: Frauen sollten sich demnach in der öffentlichen Sphäre unauffällig verhalten und ihre Stimme nicht erheben. Es diene zudem ihrem Schutz als ‹schwaches Geschlecht›, sich möglichen rassistischen oder islamfeindlichen Reaktionen auf solche Aktivitäten nicht auszusetzen.

Gemeinsam ist beiden Richtungen innerhalb der Salafiyya generell ein traditionelles Rollenverständnis der Geschlechter, wonach sich Frauen vorzugsweise im häuslichen Bereich bewegen und für Haushalt und Kindererziehung zuständig sind. Währenddessen tragen die Ehemänner die Verantwortung für den Lebensunterhalt der Familie und vertreten sie nach aussen. Frauenerwerbstätigkeit lehnen sie mehrheitlich ab, wenn sie nicht aus finanziellen Gründen notwendig für die Familie ist. Dementsprechend geht es in der Salafiyya in Vorträgen und in Empfehlungen (sogenannten ‹Ermahnungen›) unter Frauen sehr oft um deren Verhalten als gute Musliminnen, Ehefrauen und Mütter. Im Mittelpunkt steht dabei die Unterordnung unter den Ehemann, die Vorbildfunktion für die Kinder in deren Erziehung zu frommen Musliminnen und Muslimen sowie das Verkörpern des vertretenen Islamverständnisses gegen aussen (durch die Kleidung und das Verhalten im Kontakt mit Muslimen und Nicht-Muslimen im persönlichen Umfeld). Die Verfechterinnen dieser Geschlechterrollen folgen dabei nicht blind und widerspruchslos ihren Ehemännern, wenn sie das Gefühl haben, dass diese ihren Erwartungen an ein am Islam ausgerichtetes Leben nicht genügend erfüllen. Unterschiedliche Vorstellungen davon, wie der Islam praktiziert werden sollte, führen nicht selten zur Scheidung.

Den passenden Partner finden

Um einer Trennung vorzubeugen, wird auch bei der Partnersuche unter Salafis in der Schweiz häufig von Beginn an klargestellt, welche Rollenerwartungen man in die Ehe mitbringt und welchen Stellenwert der Islam für die Partner hat. ‹Steckbriefe› bzw. Personenprofile zur Ehevermittlung werden über Chat-Gruppen sowie persönliche Kontakte – auch über die Schweiz hinaus – ausgetauscht. Neben Angaben zur Person (etwa Beruf, Alter und Grösse), zu Interessen und Freizeitgestaltung sowie Eigenschaften (Stärken und Schwächen) stehen dabei Wünsche und Anforderungen im Zentrum, die sich auf die religiöse Praxis beziehen: Seit wann ist er/sie praktizierend? Verfügt er/sie über Arabischkenntnisse und ist an islamischer Bildung (Kurse, Vorträge usw.) interessiert? Trägt er Bart, sie Hidschab oder Niqab?

Dabei stellt sich für viele auch die Frage nach der polygynen Ehe. Nicht nur der IZR hat das Thema allein in den Jahren 2020-2021 über Monate auf seinen Kanälen bearbeitet, es wird auch von anderen Frauen immer wieder angesprochen. Vom IZR als ‹islamische Norm› bezeichnet, wird die Polygynie grundsätzlich von Frauen in der Salafiyya als islamisch legitimes Ehemodell anerkannt, in welchem sie diverse Vorzüge sehen. In der Praxis leben aber nur wenige Salafis in der Schweiz in einer solchen Partnerschaft. (In der Schweiz ist eine Eheschliessung mit mehreren Ehepartnern zivilrechtlich nicht anerkannt.) Und oftmals entstehen auch Reibungen und Konflikte bei der Umsetzung polygyner Partnerschaften (vgl. auch Menzfeld 2023a; Menzfeld 2023b).

Wunsch nach Zugehörigkeit und Akzeptanz

Gerade weil viele Salafi-Frauen eher zurückgezogen leben und häufiger als andere Musliminnen negative Erfahrungen im öffentlichen Raum machen, ist für sie der Austausch und die Unterstützung durch Frauen, die ein ähnliches Islamverständnis vertreten, wichtig. Ähnlich wie es schon die britische Religionswissenschaftlerin Anabel Inge für muslimische Frauen in England beschrieb (Inge 2017), kann man jedoch auch für Deutschland (Dickmann-Kacskovics 2024) und die Schweiz sagen, dass es häufig nicht einfach ist, in den bestehenden Frauengruppen ‹anzukommen›. Zwar sind die Gruppen generell offen für neue Mitglieder, gleichzeitig sind sie zum Teil auch sehr darauf bedacht, das Erscheinungsbild und das Verhalten der neuen Mitglieder zu korrigieren. Zum Beispiel weisen sie neue Frauen darauf hin, dass ein in Form eines Turbans getragenes Kopftuch nicht islamkonform sei. So finden die Frauen dort zwar Akzeptanz und Bestätigung, es findet allerdings häufig eine starke soziale Kontrolle statt, abweichendes Verhalten wird beanstandet.

Welche Art der Bedeckung?

Bei Frauen wird die Hinwendung zum Islam oder spätestens zur Salafiyya zunächst nach aussen sichtbar durch eine Veränderung des Kleidungsstils. Die Kleidung wird weiter und länger, die Frauen entscheiden sich, die Haare zu bedecken oder Niqab zu tragen. Unter den Salafis bestehen verschiedene Meinungen zur ‹korrekten Bedeckung›, was nicht selten in den Gruppen auch zu Diskussionen führt. Viele Frauen erachten den Khimar als die geeignetste Bekleidung für Frauen und geben an, sich darin am wohlsten zu fühlen. Nur eine Minderheit entscheidet sich für die sogenannte Vollverhüllung, bei der auch ein Gesichtsschleier oder wegen des gesetzlichen Verbots eine Hygienemaske und ggf. Handschuhe getragen werden. Die prominenteste Verfechterin des Niqabs war in der Schweiz die 2020 verstorbene Konvertitin Nora Illi, Sprecherin für Frauenangelegenheiten beim IZR. Nach der Annahme der Volksinitiative “Ja zum Verhüllungsverbot” im März 2021, gilt ab 2025 schweizweit das Gesichtsverhüllungsverbot im öffentlichen Raum. Diese Entwicklung trägt dazu bei, dass diejenigen Frauen, die ihr Gesicht in der Öffentlichkeit bedecken möchten, das Haus seltener verlassen oder die Hidschra (Auswanderung) in ein Land mit muslimsicher Bevölkerungsmehrheit erwägen. Einige haben genau diesen Schritt in den letzten Jahren bereits vollzogen. Mit der Auswanderung verbinden sie auch die Hoffnung, dass die Erziehung ihrer Kinder als Muslime in einer Gesellschaft, in der der Islam stärker sichtbar ist und generell positiv bewertet wird, einfacher wird. Denn in der Schweiz gehört die islamische Erziehung ihrer Kinder zu den wichtigsten und gleichzeitig grössten Herausforderungen für die Frauen. Zu gross seien für junge Menschen die Versuchungen und Ablenkungen von einer islamkonformen Lebensweise, zu gegensätzlich der Umgang mit Sexualität und der Stellenwert alltäglicher Religionspraxis.

Aneignung islamischen Wissens

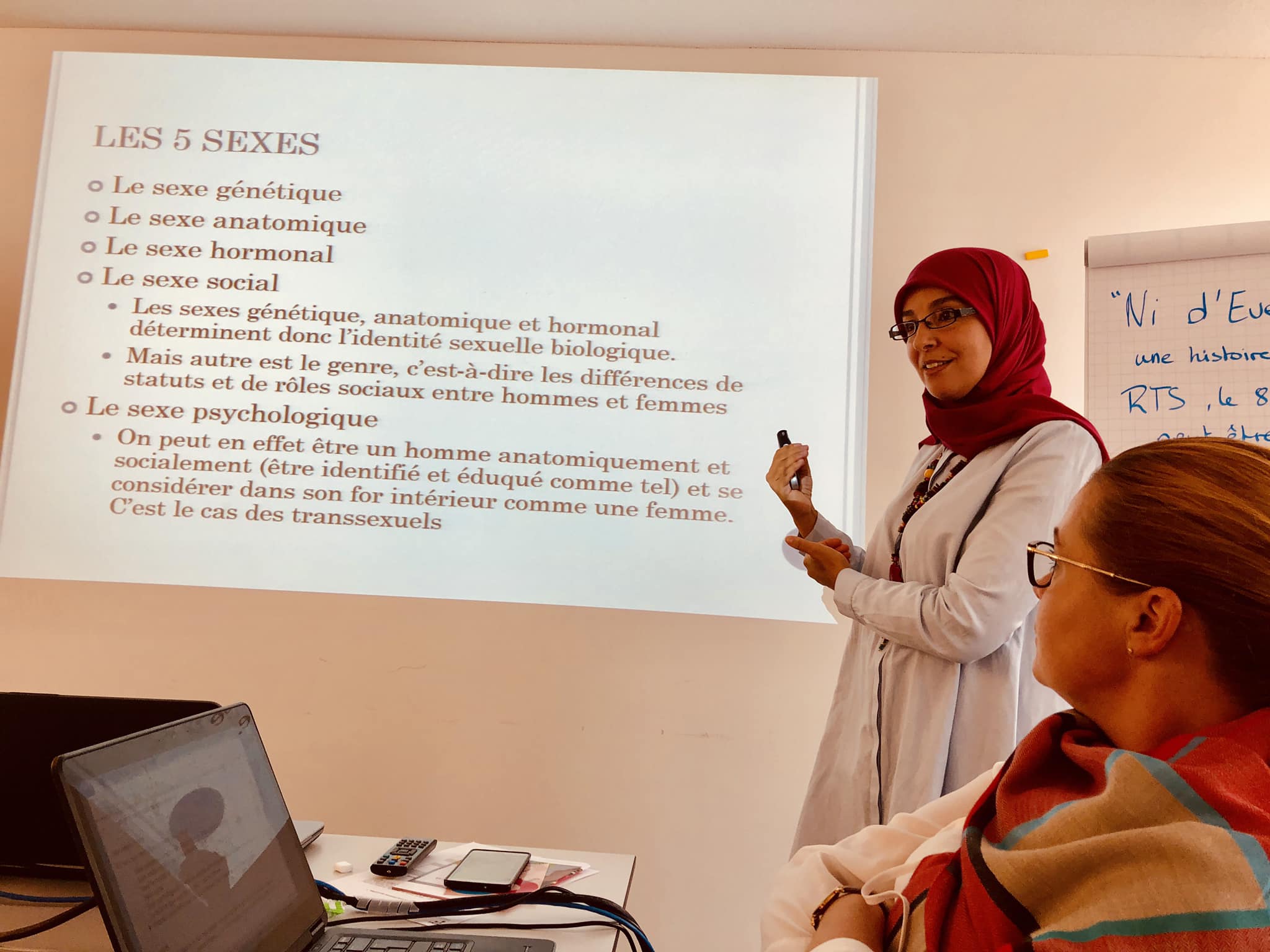

Um die Aufgabe der islamischen Kindererziehung möglichst umfassend erfüllen zu können und dem Ideal der eigenen religiösen (Weiter-)Bildung nachzugehen, ist es für viele Frauen zentral, ihr Wissen über den Islam im Rahmen eines Studiums der islamischen Wissenschaften, der Teilnahme an Kursen und über das Verfolgen von Vorträgen ständig zu vertiefen. Grundlegend ist hier zunächst der Wunsch, die arabische Sprache zu erlernen, um damit einen direkteren Zugang zu den islamischen Quellen zu gewinnen. Ausserdem belegen viele Frauen Kurse in den islamischen Wissenschaftsfeldern Tafsir (Koranexegese), Hadith (Überlieferungen zum Leben des Propheten), Sira (Prophetenbiographie) und Uṣul al-Fiqh (Grundlagen der islamischen Rechtsfindung). Bei solchen Kursen besteht in der Regel auch im Online-Format eine Geschlechtertrennung: Bei Kursen, die sich an Männer und Frauen richten, stellen Frauen ihre Fragen an den Kursleiter nicht mündlich, sondern nur schriftlich im Chat und schalten ihre Kamera nicht ein. Auf diversen islamischen Bildungsplattformen etwa in Deutschland gibt es aber heute zahlreiche Kursangebote von Lehrerinnen für ein reines Frauenpublikum, bei denen solche Massnahmen nicht nötig sind. So folgen Frauen aus der Schweiz z.B. den Unterrichten von Maida Hamzic, Absolventin eines islamwissenschaftlichen Studiums der Princess Nora bint Abdul Rahman University (PNU) in Riad, über das Webportal islamstudium.de. Andere belegen Kurse bei Atia Chohan über tayyibah.net. Ihr in solchen Kursen angeeignetes Wissen geben manche wiederum an die Schwestern in ihrer Moschee oder auch in den Chatgruppen, in welchen sie sich bewegen, weiter. Beliebt und seit vielen Jahren eine Konstante sind ausserdem die Kurse der Schweizerin Nicola Zaknoun-Streule, die mehrere Diplome saudi-arabischer Hochschulen erworben hat. Die Kurse gibt sie bei ihren Aufenthalten in der Schweiz oder von ihrem Wohnort in Saudi-Arabien aus über WhatsApp. Die Themen reichen über die Lesung und Erklärung von Büchern des islamischen Gelehrten Muhammad ibn Uthaimin (gest. 2001), die im Spektrum der Salafiyya sehr verbreitete sind, bis hin zur Hidschama-Therapie (Schröpfbehandlung) und der Totenwäsche.

Schlussfolgerung

Es gibt in der Schweiz nur wenige Frauen, die der Salafiyya angehören. Dabei handelt es sich um eine spezifische Form des sunnitischen Islams, die in Fragen der Glaubenslehre und Glaubenspraxis wenig bis keine Kompromissfähigkeit gegenüber anderen Islamauslegungen oder als nicht islamkonform erachteten Aspekten der Schweizer Gesellschaft zeigt. So entstehen im Alltag dieser Frauen immer wieder Fragen und Momente der Reibung, die sie durch den Austausch mit Gleichgesinnten und das vertiefte Studium des Islams, zum Teil auch durch gesellschaftspolitischen Aktivismus zu lösen suchen. Dabei streben sie nach einem gottgefälligen Leben – wenn sie Zweifel daran haben, dies in der Schweiz verwirklichen zu können, denken sie über die Auswanderung in ein ‹islamisches› Land nach.

Bibliografie

Literatur

Inge, A. (2017). The making of a Salafi Muslim woman: paths to conversion. Oxford University Press.