Welche Nationalität haben die Musliminnen und Muslime in der Schweiz?

Musliminnen und Muslime mit Schweizer Staatsbürgerschaft

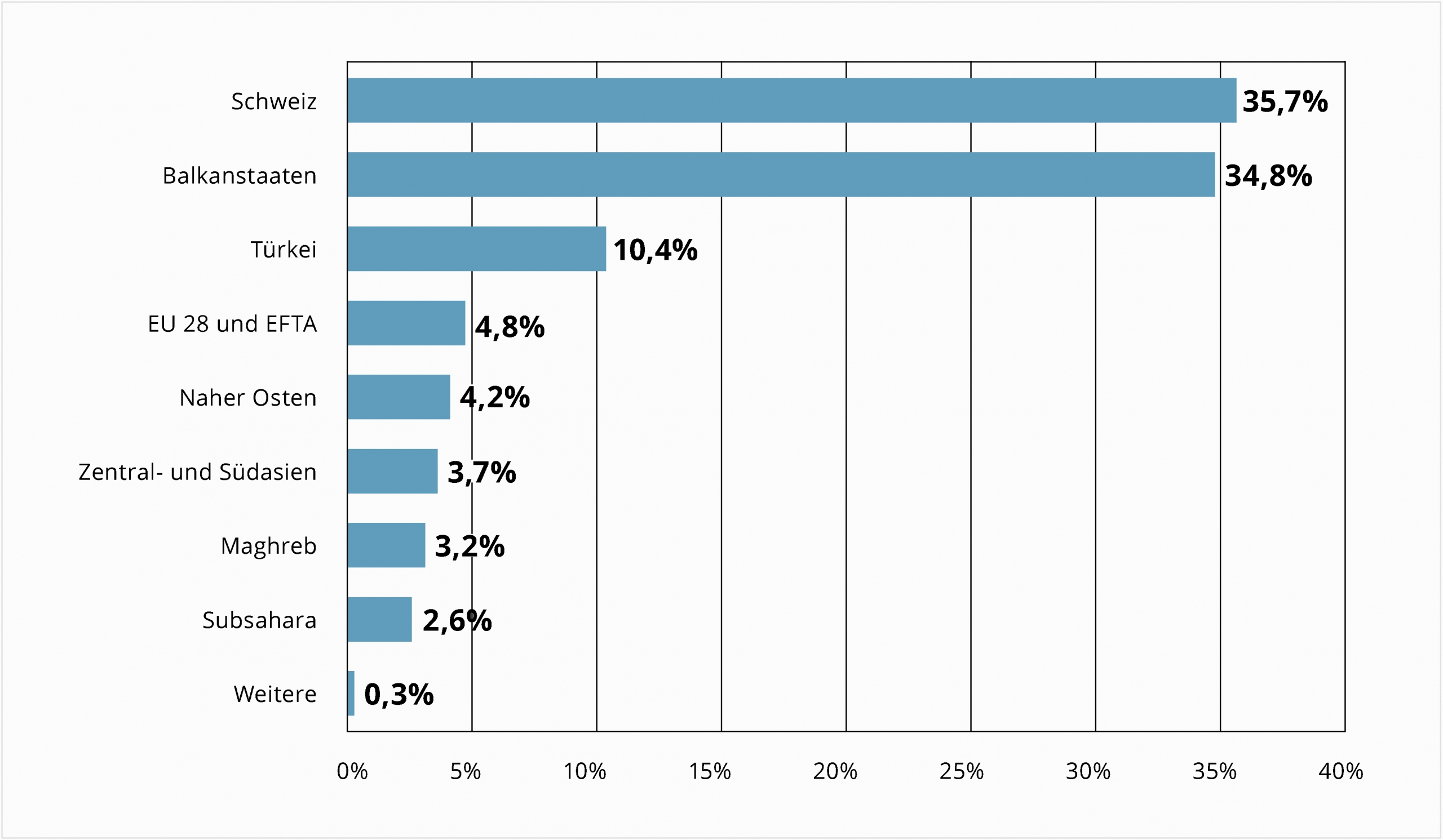

Die häufigste Nationalität unter Musliminnen und Muslimen in der Schweiz ist die schweizerische (2016-2018: ca. 35,7%). Zwischen 2000 und 2010 steigt der Anteil der Schweizerinnen und Schweizer unter den Musliminnen und Muslimen sprunghaft von 12,5% auf 32,5% an, seither stabilisiert sich diese Rate langsam. Die Entwicklung erklärt sich durch den relativ langen Zeitraum von 12 Jahren (seit dem erleichterten Einbürgerungsgesetz vom 01.01.2018: von 10 Jahren), innerhalb dessen eine Person in der Schweiz gelebt haben muss, um den Anspruch auf die Schweizer Nationalität zu erwirken. So verläuft der hohe Anstieg der Einbürgerungen zwischen 2000 und 2010 parallel zu jener Phase, in der besonders viele Migrantinnen und Migranten die Voraussetzungen hierfür erreichen. Dies betrifft vor allem die zahlreichen Kriegsflüchtlinge, die in den 1990er Jahren aus den Balkanländern in die Schweiz kamen und in den Deutschschweizer Kantonen vermehrt aufgenommen wurden (vgl. Iseni et al., 2014, S. 36).

Einbürgerungsraten – Das Ende des Röstigrabens

Bis vor wenigen Jahren war ein deutlicher Unterschied zwischen der Zahl der Einbürgerungen in der Romandie und der Deutschschweiz feststellbar. So lag die Rate der Schweizer Musliminnen und Muslime im Jahre 2000 in der französischen Schweiz mit 18,7% fast doppelt so hoch wie in den Deutschschweizer Kantonen (9,8%) (vgl. Gianni et al., 2010, S. 20). Diese Abweichung kann damit erklärt werden, dass in der Romandie viele Personen aus den Maghrebstaaten leben, die sich schon in den 1970er und 1980er Jahren in der Schweiz niederliessen und folglich um die Jahrhundertwende bereits eingebürgert waren (vgl. Fibbi et al., 2014, S. 57). Im Jahrzehnt der 2000er Jahre sorgt eine steigende Zahl an Einbürgerungen von Personen aus den Balkanstaaten für eine Verringerung der regionalen Unterschiede: Weil in der Deutschschweiz anteilsmässig mehr Personen aus der Balkanregion leben als in der Romandie, nähern sich die Einbürgerungsraten nun jenen in der Romandie an. Die Zahl der Schweizer Musliminnen und Muslimen fällt in den Jahren 2016-2018 in der Deutschschweiz mit 34% jedoch immer noch etwas tiefer aus als in der französischsprachigen Schweiz. Im Tessin liegt der Anteil von Schweizer Musliminnen und Muslimen sehr wahrscheinlich zwischen diesen beiden Zahlen, die Datengrundlage lässt jedoch keine verlässlichen Aussagen zu.

Konvertitinnen und Konvertiten

Schliesslich muss bedacht werden, dass sich in der Gruppe von Schweizer Musliminnen und Muslimen auch Personen befinden, die von einer anderen oder gar keiner Religion zum Islam konvertiert sind. Hier liegen nur grobe Schätzungen vor, vermutet wird ein Anteil von ca. 9.000-12.000 Konvertitinnen und Konvertiten.

Weitere Nationalitäten als Spiegel der Migrationsgeschichte

Ein Grossteil der Musliminnen und Muslime in der Schweiz sind noch immer ausländischer Nationalität: 64,3% von ihnen sind keine Schweizerinnen und Schweizer. Ihre Staatsbürgerschaften erklären sich durch die Migrationsgeschichte: Die zweitgrösste Gruppe bildet nach jener der Schweizer Musliminnen und Muslime die der Balkanländer, d.h. Personen mit Staatsbürgerschaft aus Bosnien, Albanien, Serbien, Mazedonien, Montenegro und Kosovo (zusammen 34,8%), die drittgrösste Gruppe ist die der Türkinnen und Türken (10,4%). Einen geringeren Anteil machen Personen aus weiteren EU- und EFTA-Staaten (4,8%), dem Nahen Osten (4,2%), Zentral- und Südasien (3,7%), dem Maghreb (3,2%) und subsaharischen Ländern (2,6%) aus.

Besondere Konstellation in der Schweiz

Das Gefüge aus Nationalitäten bzw. Herkunftsländern von Musliminnen und Muslimen in der Schweiz stellt im Vergleich zu Konstellationen in vielen anderen europäischen Ländern eine Besonderheit dar, denn ein beträchtlicher Anteil stammt aus den Balkanstaaten. Personen aus arabischsprachigen Herkunftsländern haben anteilsmässig seit dem Jahr 2000 zwar ca. um das Dreifache zugenommen, bilden mit 7,9% (6,6% in der Deutschschweiz, 13% in der Romandie, s. unten) jedoch immer noch einen geringen Anteil im Vergleich zur Gesamtzahl an Musliminnen und Muslimen in der Schweiz.

Nationalitäten Musliminnen und Muslime in der Schweiz

Unterschiede zwischen den Sprachregionen

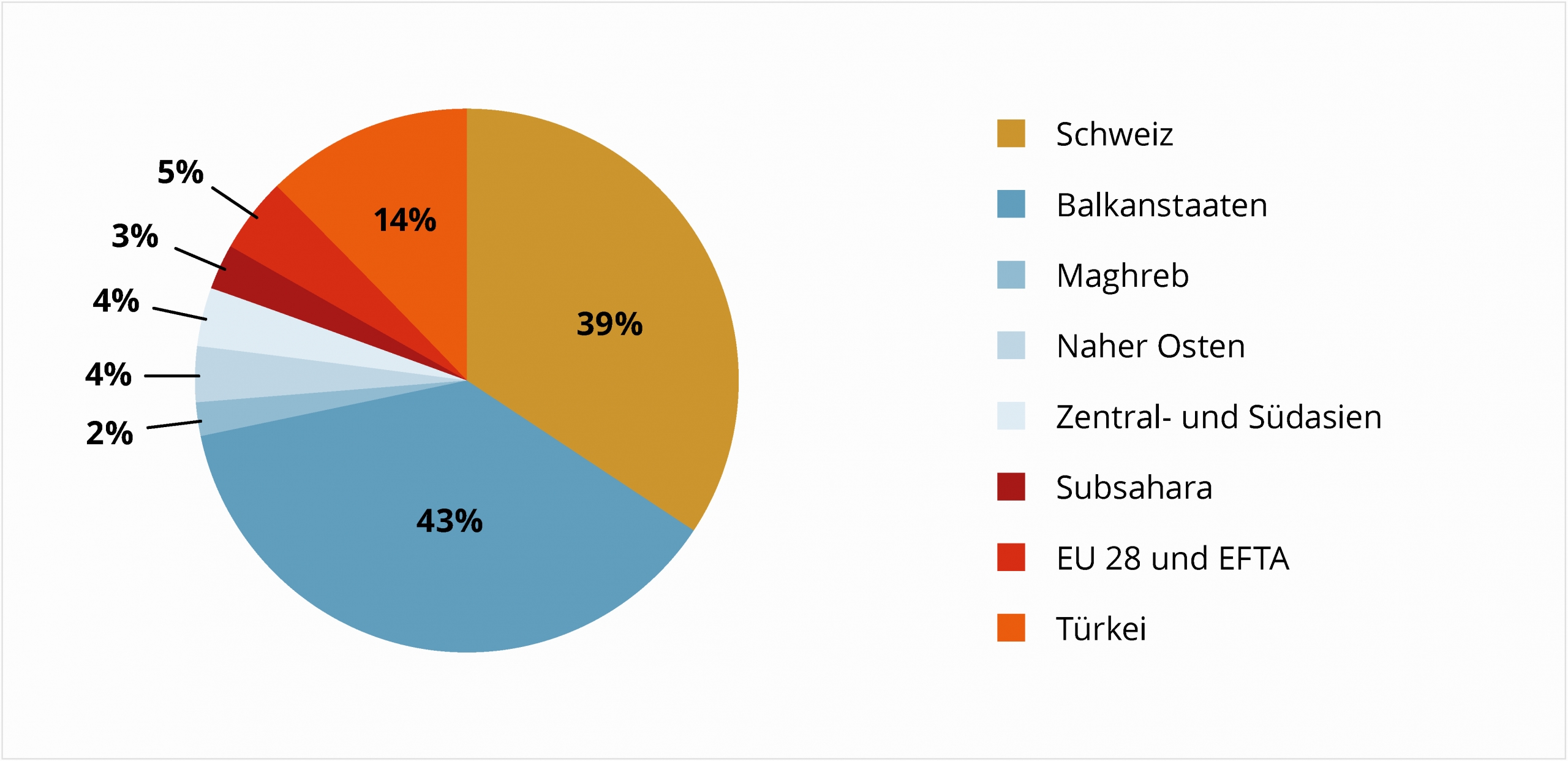

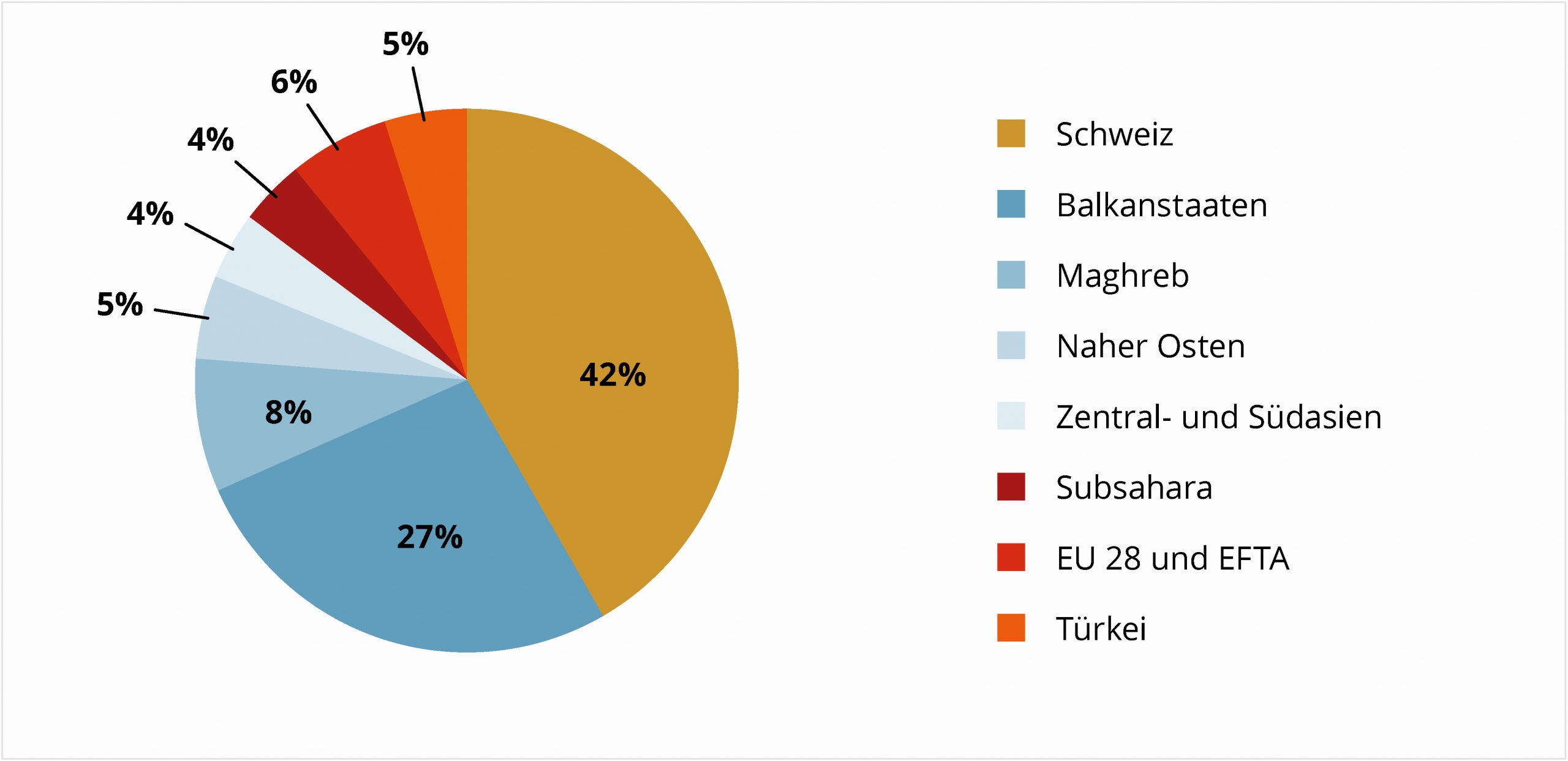

Die Verteilung der Nationalitäten ist in der Deutschschweiz etwas anders gelagert als in der Romandie: In beiden Sprachregionen leben hauptsächlich Musliminnen und Muslime mit Schweizer oder Staatsangehörigkeit eines Balkanstaates.

In der Deutschschweiz bilden Türkinnen und Türken die drittstärkste Gruppe und stellen einen deutlich höheren Anteil (13,8%) als in der Romandie (4,7%). In letzterer hingegen konstituieren Personen aus dem Maghreb und dem Nahen Osten die dritt- und viertstärkste Gruppe. Der Anteil der Maghrebinerinnen und Maghrebiner an der muslimischen Bevölkerung der Romandie ist mit 7,8% zwar immer noch gering, jedoch viermal höher als jener in der Deutschschweiz (2,2%). Die verstärkte Konzentration von Maghrebinerinnen und Maghrebinern in der Romandie wird zumeist damit erklärt, dass sie aufgrund ihrer Beherrschung des Französischen hier leichter Fuss fassen.

Im Tessin leben wie in der Deutschschweiz und der Romandie hauptsächlich Musliminnen und Muslime mit Schweizer Nationalität oder Staatsangehörigkeit eines Balkanlandes, über die Verteilung weiterer Nationalitäten sind aufgrund der ungenauen Datenlage keine verlässlichen Aussagen möglich.

Nationalitäten Musliminnen und Muslime Deutschschweiz

Nationalitäten Musliminnen und Muslime Romandie

Quelle der Daten: Bundesamt für Statistik, Neuenburg, SE 2016-2018.

Datengrundlage

1. Datengrundlage

Für unsere Darstellung der soziodemographischen Daten zu Musliminnen und Muslimen in der Schweiz stützten wir uns auf Daten, die das Bundesamt für Statistik in Neuenburg öffentlich publiziert oder uns freundlicherweise zur Nutzung für die Redaktion dieser Webseite zur Verfügung gestellt hat. Unseren Auswertungen und Analysen liegen dabei unterschiedliche Erhebungen und Datenquellen zu Grunde:

- Zur Darstellung einzelner Daten wie beispielsweise der Anzahl an Musliminnen und Muslimen in den Kantonen legen wir die Strukturerhebung (SE) des Bundesamts für Statistik aus dem Jahre 2018 zugrunde. Zur Analyse der Entwicklung von Daten nutzen wir zudem bisweilen Daten aus den Strukturerhebungen 2014 und 2010. Die Strukturerhebung wird jährlich mit einer repräsentativen Stichprobe von 200‘000 Personen durchgeführt. Erfasst werden Personen der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren, die in einem Privathaushalt leben. Die Verwendung dieser Datenquellen ist unter den jeweiligen Textteilen, Tabellen und Grafiken mit SE 2010, 2014 und 2018 angegeben.

- Damit die Anzahl der Teilnehmenden ausreichend und die Stichprobe statistisch aussagekräftig ist, wurden zur Untersuchung spezifischerer Merkmale teils über 3 Jahre kumulierte Ergebnisse der Strukturerhebungen verwendet. In diesem Fall haben wir uns auf die von 2016-2018 erhobenen Daten gestützt und es unter den jeweiligen Textteilen, Tabellen und Grafiken mit SE 2016-2018 angegeben.

- Voneinander abweichende Zahlen sind auf die notwendige Verwendung dieser unterschiedlichen Datengrundlagen (kumulierte und nicht kumulierte Ergebnisse der Strukturerhebungen) zurück zu führen (siehe 1 und 2).

- Trotz der Verwendung kumulierter Daten ist der Stichprobenumfang (n) nicht immer gross genug, um statistisch verlässliche Aussagen zu machen und Erklärungen abzuleiten. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn verschiedene soziodemographische Daten gekreuzt werden (z.B. Alter, Bildungnsniveau, Nationalität). In unseren Analysen betrifft dies zudem vor allem auf das Tessin bezogene Daten. In unseren Darstellungen werden Daten zum Tessin folglich teils nicht genutzt oder die hieraus abgeleiteten Beschreibungen in Form von groben Schätzungen formuliert.

- Personen mit Schweizer und einer weiteren Staatsbürgerschaft werden vom Bundesamt für Statistik und folglich auch in unseren Erläuterungen nicht doppelt aufgeführt, sondern ausschliesslich in der Gruppe der Personen mit Schweizer Staatsbürgerschaft gezählt.

- Vereinzelt werden Ergebnisse der Statistik der Bevölkerung und der Haushalte (angegeben als STATPOP) verwendet, diese basiert auf einer jährlichen Registererhebung (Personenregister des Bundes, der Kantone und Gemeinden sowie Bundesregister der Gebäude und Wohnungen) und erfasst Personen der ständigen und nicht ständigen Wohnbevölkerung über 15 Jahre.

- Erwähnung findet an einer Stelle die Erhebung Sprache, Kultur und Religion (ESKR) 2014 des Bundesamts für Statistik. Basierend auf einer Stichprobe von 10‘000 Personen wird diese Erhebung seit 2014 alle 5 Jahre durchgeführt. Sie umfasst Personen der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren, die in Privathaushalten leben.

2. Zum Begriff Musliminnen/Muslime

In unseren Darstellungen der soziodemographischen Daten zu Musliminnen und Muslimen in der Schweiz verstehen wir unter Musliminnen und Muslimen diejenigen Personen, die in den Personenfragebögen der Strukturerhebungen 2010, 2014, 2016, 2017 und 2018 auf die Frage «Welcher Kirche oder Religionsgemeinschaft gehören Sie an?» mit «muslimische» geantwortet haben. Die Antwort auf diese Frage erlaubt jedoch keine Rückschlüsse auf den Grad der Religiosität der Befragten. Die erhobenen Daten umfassen sowohl Personen, die beispielsweise in eine muslimische Familie hineingeboren wurden, jedoch weder gläubig sind noch praktiziert (für die die Religionszugehörigkeit aber weiterhin wichtig ist), als auch solche, die sich nach besten Kräften bemühen, nach den Vorschriften ihrer Religion, wie z.B. Gebet, Fasten oder Ernährung, zu leben.

3. Definition der Sprachregionen

Für unsere Analysen verwenden wir zwei unterschiedliche Definitionen der Sprachregionen. Grundsätzlich legen wir eine Bestimmung der Sprachregionen zugrunde, die auf einer Zuordnung der Kantone in ihrer Gesamtheit beruht, d.h. einzelne Kantone wie z.B. Fribourg oder das Wallis werden nicht teils zur Romandie und teils zur deutschsprachigen Schweiz gezählt, sondern gehören aufgrund ihrer französischsprachigen Mehrheit zu ersterer. Diese Einteilung entspricht einer gängigen Unterscheidung, wie sie auch in den Medien reproduziert wird, beispielsweise in der Darstellung von Wahlergebnissen. Wir begründen sie jedoch vor allem damit, dass die im Weiteren auf unserer Homepage dargestellten Fragen der Religionszugehörigkeit und -Verwaltung kantonalen Regelungen (Art. 72 BV) unterliegen und von ihnen geprägt werden. Für die Darstellung islamischer Praktiken und Einrichtungen unter deutschsprachigen Muslimen im Kanton Fribourg ist es beispielsweise entscheidender, dass sie sich im Kanton Fribourg befinden und den dortigen rechtlichen Bestimmungen unterworfen sind als dass sie zur deutschsprachigen Sprachgemeinschaft gehören.

Die vom Bundesamt für Statistik veröffentlichten Daten legen hingegen eine Definition von Sprachregionen zugrunde, die auf der Zuordnung einzelner Kommunen beruht, so dass beispielsweise die Gemeinden des Wallis teils zur Deutschschweiz und teils zur Romandie gehören, während einige Berner Kommunen zur Romandie zählen. Wo uns keine anderen Daten zur Interpretation vorliegen, verwenden wir diese Definition der Sprachregionen, die jedoch nicht grundlegend von jenen nach oben beschriebener Bestimmung abweicht.

Wir bezeichnen als

italienischsprachige Schweiz: Tessin

französischsprachige Schweiz: Genf, Waadt, Wallis, Jura, Neuenburg, Fribourg

deutschsprachige Schweiz: alle übrigen Kantone

4. Definition der Herkunftsregionen

In unseren Darstellungen fassen wir jeweils unterschiedliche Länder zu übergeordneten geographischen Regionen zusammen. Wenn in unseren Texten von Nationalitäten die Rede ist, so wird nicht nach einzelnen Staatsangehörigkeiten unterschieden, sondern nach Gruppen von Staatsangehörigkeiten, z.B. „Muslime mit Nationalität eines Balkanstaates“. Zu den von uns berücksichtigten Herkunftsregionen zählen wir jeweils folgende Länder:

- Schweiz

- Maghreb: Tunesien, Algerien, Marokko, Libyen

- Naher Osten: Ägypten, Libanon, Syrien, Israel-Palästina, Irak, Golfländer (-> Saudi-Arabien, Kuwait, Oman, Katar, Bahrain, Vereinigten Arabische Emirate), Jemen, Jordanien

- Zentral- und Südasien: Iran, Afghanistan, Indien, Pakistan, Indonesien, Tadschikistan, Usbekistan, Russland, Bangladesch, Sri Lanka

- Balkanländer: Bosnien-Herzegowina, Albanien, Serbien, Mazedonien, Montenegro, Kosovo

- Türkei

- subsaharisches Afrika

- Muslime/innen aus EU- und EFTA-Ländern

Bibliografie

Literatur

- de Flaugergues, A. (2016). Religiöse und spirituelle Praktiken und Glaubensformen in der Schweiz. Erste Ergebnisse der Erhebung zur Sprache, Religion und Kultur 2014 (ESRK). Neuenburg.

- Fibbi, R., Kaya, B., Moussa, J., Pecoraro, M., Rossy, Y. & Steiner, I. (2014). Die marokkanische, die tunesische und die algerische Bevölkerung in der Schweiz. Bern: Bundesamt für Migration (BFM).

- Gianni, M., Giugni, M. & Michel, N. (2015). Les musulmans en Suisse. Profils et intégration. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.

- Gianni, M., Schneuwly Purdie, M., Lathion, S., Jenny, M. (2010). Muslime in der Schweiz. Identitätsprofile, Erwartungen und Einstellungen. Eine Studie der Forschungsgruppe Islam in der Schweiz (GRIS). Bern: Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen EKM.

- Iseni, B., Ruedin, D., Bader, D. & Efionayi-Mäder, D. (2014). Die Bevölkerung von Bosnien und Herzegowina in der Schweiz. Bern: Bundesamt für Migration (BFM).

- Lindemann, A. & Stolz, J. (2018). The Muslim Employment Gap, Human Capital, and Ethno-Religious Penalties: Evidence from Switzerland. Social Inclusion, 6 (2), 151-161.

- Schmid, H., Schneuwly Purdie, M., Lang, A. & Tunger-Zanetti, A. (2018). SZIG-Papers 4: Junge Muslime in der Gesellschaft. Partizipation und Perspektiven. Freiburg: Universität Freiburg.

- Schneuwly Purdie, M. (2010). De l’étranger au musulman. Immigration et intégration de l’islam en Suisse. Sarrebruck: Editions universitaires europeennes.

- Schneuwly Purdie, M., & Tunger-Zanetti, A. (2023). Switzerland. Country report 2021. In S. Akgönül, J. Nielsen, A. Alibasic, S. Müssig, & R. Egdunas (Éds.), Yearbook of Muslims in Europe (Brill, Vol. 14, p. 667‑683).

- Stegmann, R. & Schneuwly Purdie, M. (2019). SZIG-Papers 6. Der Umgang mit dem Erbe. Positionen von Muslimen und Musliminnen in der Schweiz. Freiburg: Universität Freiburg.

Zur Vertiefung

Literatur

- Arsever, E. (2015). Qui sont les Alévis-Baktashis ? Un regard intérieur. In Religioscope.

- Behloul, S. M. & Lathion, S. (2007). Muslime und Islam in der Schweiz: Viele Gesichter einer Weltreligion. In M. Baumann & J. Stolz (Hrsg.), Eine Schweiz – viele Religionen. Risiken und Chancen des Zusammenlebens (S. 223-237). Bielefeld: transcript.

- Eidgenössische Komission gegen Rassismus EKR (1999). Tangram 7. Muslime in der Schweiz.

- Haab, K., Bolzmann, C. & Kugler, A. & Yilmaz, O. (2010). Diaspora und Migrantengemeinschaften aus der Türkei in der Schweiz. Bern: Bundesamt für Migration (BFM).

- Piaget, E. (2005). L’immigration en Suisse, 60 ans d’entrouverture. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.

- Schmid, H. & Trucco, N. (2019). SZIG-Papers 7. Bildungswege von Imamen aus der Schweiz. Freiburg: Universität Freiburg.

- Schneuwly Purdie, M., Gianni, M. & Magali, J. (2009). Musulmans d’aujourd’hui. Identités plurielles en Suisse. Genf: Labor et Fides.

- Zürcher, M. & Kübli, B. (2017). Islam in der Schweiz. Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, 2.