Muslimische Jugend: Zugehörigkeit, Weitergabe und Vernetzung

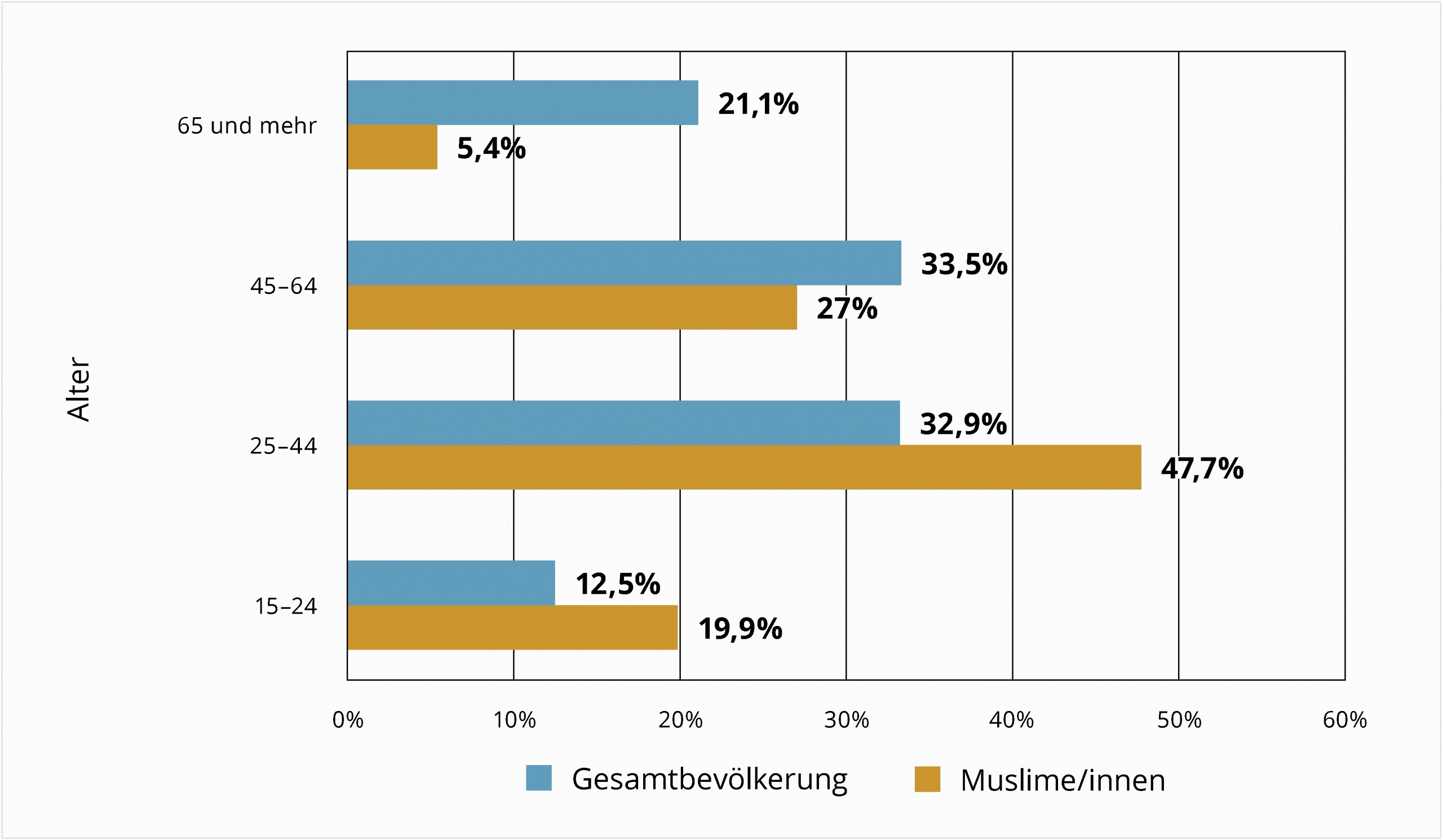

Das Alter im Vergleich zur Mehrheitsbevölkerung

Musliminnen und Muslime in der Schweiz sind im Durchschnitt jünger als die nichtmuslimische Landesbevölkerung. Im Jahre 2018 war jede achte Person der schweizerischen Gesamtbevölkerung zwischen 15 und 24 Jahre alt, unter den Musliminnen und Muslimen zählte hingegen fast jede/r fünfte zu dieser Altersklasse. Auch der Anteil der Personen im erwerbstätigen Alter von 25 bis 64 Jahren ist bei Musliminnen und Muslimen mit ca. 74,7% höher als jener in der Landesbevölkerung insgesamt (ca. 66,4 %). Besonders markant ist der Unterschied jedoch in der Gruppe der über 65-jährigen: Während unter den dauerhaft in der Schweiz lebenden Personen eine von fünf dieses Alter erreicht, so zählen unter Musliminnen und Muslimen nur eine/r von 18 Personen 65 Jahre oder mehr.

Warum sind Musliminnen und Muslime jünger?

Diese Abweichungen in der Altersstruktur liegen jedoch nicht etwa darin begründet, dass Musliminnen und Muslime besonders kinderreiche Familien gründen würden. Die gering ausfallende Zahl der muslimischen Seniorinnen und Senioren lässt sich vielmehr damit erklären, dass viele von ihnen sich noch immer dazu entscheiden, nach Beendigung ihres Erwerbslebens in ihr Heimatland zurück zu kehren. Für den tiefen Altersdurchschnitt ist jedoch auch die Tatsache verantwortlich, dass die Migrationsgeschichte von Musliminnen und Muslimen in der Schweiz noch sehr jung ist. So kam ein beträchtlicher Teil von ihnen erst in den 1980er und insbesondere in den 1990er Jahren in das Land. Diese Personen waren oft noch jungen Alters und hinterliessen ihre Eltern und Grosseltern im Heimatland, während sie selbst in der Schweiz ihre eigenen Familien gründeten oder bereits mit ihren jungen Kindern kamen, die ihre Kinder später in der Schweiz bekamen oder noch bekommen.

Interessant wird es sein zu beobachten, ob und wann Musliminnen und Muslime sich auch im Rentenalter häufiger in der Schweiz einrichten. Weil immer mehr Musliminnen und Muslime in der Schweiz geboren und sozialisiert sind (dies betraf schon vor 20 Jahren jede/n dritten) (vgl. Schneuwly Purdie, 2010, S. 24), ist es nur eine Frage der Zeit, dass sich die Altersstruktur der muslimischen Bevölkerung an die der übrigen Landesbevölkerung angleicht.

Altersstruktur Musliminnen/Muslime und Gesamtbevölkerung

Quelle der Daten: Bundesamt für Statistik, Neuenburg, SE 2018

Mehrfachzugehörigkeit

Etwas weniger als die Hälfte der muslimischen Bevölkerung in der Schweiz ist unter 35 Jahre alt (2016-2018: ca. 46,4%) und knapp die Hälfte davon (2016-2018: ca. 49,6%) besitzen die Schweizer Staatsbürgerschaft. Dass für diese jungen Menschen die Teilhabe und Mitgestaltung an der Schweizer Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit darstellen, erstaunt daher nicht. Die Religionszugehörigkeit kann dabei in unterschiedlichen Graden eine Rolle spielen. Sie kann einen Teil ihrer Identität ausmachen aber auch stark in den Hintergrund rücken. Wie andere junge Menschen auch bewegen sich junge Musliminnen und Muslime in unterschiedlichen und vielschichtigen Realitäten mit all den Möglichkeiten, die heutige Gesellschaften zur eigenen Lebensgestaltung bereithalten. Es würde ihnen somit in keiner Weise gerecht, sie auf ihre Religionszugehörigkeit zu reduzieren. Ihre Mehrfachzugehörigkeit in Bezug auf Ausbildung, Arbeit, Familie, Freunde und Freizeitgestaltung etc. muss jeweils mitgedacht werden.

Lebensgestaltung und religiöse Identität

Die reflexive Auseinandersetzung mit der eigenen religiösen Identität beginnt meist im Jugend- oder jungen Erwachsenenalter. Sie findet in unterschiedlicher Form und nicht bei jedem Menschen in gleichem Masse statt, auch bedeutet sie nicht automatisch eine Hinwendung zur Religion. Viele junge Musliminnen und Muslime sehen sich im Zuge der Debatten rund um den Islam sowie Muslime in der Schweiz und weltweit jedoch vermehrt mit Fragen zu ihrer Religion konfrontiert, die unter dem Druck gesellschaftlicher Debatten, aber auch über Fragen von Freunden, dem Arbeitsumfeld, in der Schule und Ausbildung an sie herangetragen werden. Aufgrund der Vermutung, sie würden dem Islam angehören, werden sie häufig als Expertinnen und Experten dieser Religion wahrgenommen, selbst wenn sie wenig religiös sind. Diese Anfragen von Seiten der Gesellschaft können aber dazu führen, dass sich junge Musliminnen und Muslime vermehrt mit ihrer eigenen religiösen Identität auseinanderzusetzen beginnen.

Teilnehmende bei der «Assises» der UVAM/VD im «Complexe culturel des musulmans de Lausanne (CCML)». Foto aufgenommen 2022 von D. Dunand. © SZIG

Das Spektrum an Möglichkeiten sich über den Islam zu informieren ist indes sehr breit. Für die jüngere Generation stellt vielfach das Internet die erste Informationsquelle dar, gefolgt von Familienmitgliedern, Verwandten und Freunden sowie verschiedene Bildungsgebote und Literatur. Ebenfalls nehmen Kinder und Jugendliche im Allgemeinen am konfessionell ungebundenen Religions- oder Ethikunterricht teil, der an den meisten Kantonen im Rahmen des schulischen Lehrplans angeboten wird. Jugendliche, die Moscheen und ihre Aktivitäten frequentieren, haben normalerweise auch die Möglichkeit, den dort angebotenen Unterricht zu Koran, Sunna oder der islamischen Religion allgemein zu besuchen. Bisweilen wenden sie sich bezüglich spezifischer religionsbezogener Fragen auch an den Imam.

Der Imam stellt für diese Generation jedoch nicht die einzige Ansprechperson in Bezug die Religion dar. Studien haben gezeigt, dass junge Musliminnen und Muslimen mit den unterschiedlichen Informationsangeboten kritisch umgehen – einschliesslich der Meinungen von Imamen. Wenn diese Antworten den eigenen Lebenskontext und den gesellschaftlichen Kontext, in dem sie leben nicht berücksichtigen, sind sie schnell bereit sie zu verwerfen und ihre Lebensgestaltung dann anderen Informations- oder Bildungsangeboten auszurichten (vgl. Endress et al., 2013; Baumann et al., 2017).

Netzwerke als Organisationsform

Neben den traditionellen muslimischen Vereinen, die religiöse Praxis und Vermittlung fokussieren und oftmals noch von den Bräuchen des Herkunftslandes geprägt sind, entstanden in den letzten Jahren auch einige Jugendgruppen oder -vereine, die von jungen Erwachsenen ins Leben gerufen und geleitet werden. Es gibt dafür sowohl moscheeungebunden als auch moscheegebundene Beispiele. Hierzu gehören etwa muslimische Studierendenvereine, die mittlerweile an fast allen Schweizer Universitäten zu finden sind. Oft sind sie über die kantonalen und ethnischen Grenzen vernetzt, was am jährlich durchgeführten Netzwerktreffen der Jugendgruppen sowie muslimischer Studierendenvereine in der Schweiz unter der Organisation des Young Swiss Muslim Network (YSMN) deutlich wird. Gesprochen wird in der Regel eine Schweizer Landessprache oder auch Englisch. Muslimische Jugendgruppen organisieren insbesondere Vorträge und Seminare, Ausflüge, Feste und Sportanlässe, aber auch allgemeinnützige Tätigkeiten wie etwa Hausaufgabenhilfen, Kleidersammlungen oder andere Aktivitäten. Das Projekt #SwissMuslimStories, das von einer Gruppe engagierter junger Erwachsener realisiert wurde und von der Plattform Jugend und Medien des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) sowie weiteren staatlichen Fachstellen, zwei Stiftungen und muslimischen Organisationen gefördert wurde, ist hier als Beispiel für die Thematisierung und Darstellung muslimischer Vielfalt in der Schweiz zu nennen.

Bibliografie

Literatur

- Baumann, M., Jürgen E., Silvia M. & Tunger-Zanetti A. (2017). «Hallo, es geht um meine Religion!» Muslimische Jugendliche in der Schweiz auf der Suche nach ihrer Identität. Forschungsbericht. Luzern: Universität Luzern, Zentrum Religionsforschung.

- Endres, J., Tunger-Zanetti, A., Behloul, S.-M. & Baumann, M. (2013). Jung, muslimisch, schweizerisch. Muslimische Jugendgruppen, islamische Lebensführung und Schweizer Gesellschaft: Forschungsbericht zum Projekt «Muslimische Jugendgruppen und Bildung von zivilgesellschaftlichem Sozialkapital in der Schweizer Gesellschaft», Luzern: Universität Luzern.

Zur Vertiefung

Literatur

- Baumann, M. & Khaliefi, R. (2020). Muslim and Buddhist Youths in Switzerland: Individualising Religion and Striving for Recognition? Social Inclusion, 8(3).

- Dachverband offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz (DOJ) (2016). Religiöse Organisationen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit.

- Dahinden, J., Duemmler, K. & Moret, J. (2010). Religion und Ethnizität: Welche Praktiken, Identitäten und Grenzziehungen? Eine Untersuchung mit jungen Erwachsenen. Schlussbericht SNF 58. Neuenburg: Universität Neuenburg.

- Dziri, A. & Bleisch, P. (Hg.) (2021). Islam im Klassenzimmer: Transdisziplinäre und internationale Beiträge zur Forschung und Lehre von Islam im schulischen Unterricht. Beiträge zur Tagung „Islam im Klassenzimmer“ vom 4. – 5. November 2020 (Universität Freiburg / Pädagogische Hochschule Freiburg). Sonderausgabe. Zeitschrift für Religionskunde, Open Access, 9.

- Halm, D. & Sauer, M. (2017). Muslime in Europa. Integriert, aber nicht akzeptiert? Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.

- Schmid, H., Schneuwly Purdie, M., Lang, A. & Tunger-Zanetti, A. (2018). SZIG-Papers 4. Junge Muslime in der Gesellschaft. Partizipation und Perspektive. Freiburg: Universität Freiburg.

- Schweizerische Gemeinschaft für Jugendverbände (SAJV): Die Aktion 72 Stundeninterkulturell erleben! Zusatzbroschüre zum Leitfaden für GruppenleiterInnen.

- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) (2020). Glaubens- und Gewissensfreiheit in der Schule: Rechtliche Grundlagen und Materialiensammlung / Informations- und Dokumentationszentrum IDES. Bern: EDK.

- Tunger-Zanetti, A., Endres, J., Martens, S. & Wagner, N. (2019). Ramadan kommt immer so plötzlich. Islam, Schule und Gesellschaft. Ein Leitfaden mit Hinweisen und Ideen für die berufliche Praxis, Luzern: Universität Luzern Zentrum für Religionsforschung.

Links

- PositivIslam. Quand des jeunes parlent d’islam et de citoyenneté à d’autres jeunes.

- SwissMuslimStories.