Depuis 2014, dans son enquête quinquennale sur la religion (ELRC), l’Office fédéral de la statistique (OFS) documente la religiosité et la spiritualité de la population de Suisse en demandant à un échantillon représentatif de répondant·e·s s’il se décrit comme une personne « très » ou « plutôt » religieuse ou spirituelle, ou au contraire « plutôt pas », voire « pas du tout » religieuse ou spirituelle.

Musulmanes et musulmans en regard de la population totale

En moyenne, les personnes interrogées se déclarent majoritairement peu, voire pas religieuses ou spirituelles du tout. En effet, en 2019, 61,4% des répondant·e·s, indépendamment de leur appartenance religieuse, répondait être « plutôt pas » (31,9%) et « pas du tout » religieux (29,5%), un chiffre stable depuis 2014 quand 63% répondait de la même façon.

Si l’on compare ces résultats à la population de confession musulmane deux principaux constats se dégagent :

- Les musulmanes et musulmans se définissent comme plus religieux et plus spirituels que la population totale. En effet, 21,5% des musulman·e·s se considèrent comme « très » religieux et 40,6% comme « plutôt » religieux. En comparaison, les musulman·e·s de Suisse seraient donc plus religieux (62,1%) que la population totale (38,6%).

- En revanche, ils et elles se considèrent comme spirituels dans des proportions proches que la population totale avec 42,5% des musulmans à répondre dans ce sens contre 36,7%.

Religiosité et spiritualité selon l’appartenance à l’islam ou non

Source : OFS, ELRC 2019 / © CSIS/SZIG 2022

Si l’on compare les musulman·e·s aux personnes ayant déclaré une autre appartenance religieuse, on remarque aussi qu’ils et elles se révèlent plus religieux (62,1%) que les catholiques (52,9%), les protestant·e·s (40%), les autres chrétien·e·s (55,6%), les membres des autres religions (55,8%). Ils et elles sont en revanche moins religieux que les membres des Eglises évangéliques (82,7%).

Religiosité et spiritualité selon l’appartenance religieuse

Source : OFS, ELRC 2019 / © CSIS/SZIG 2022

Les musulman·e·s se considèrent aussi relativement spirituels (42,5%), à l’image des membres des autres communautés chrétiennes (44,6%) et des catholiques (40,8%). On notera ici, qu’à l’exception des évangéliques qui s’affirment aussi majoritairement spirituels (60,8%), les écarts de spiritualité entre les groupes confessionnels et sans appartenance religieuses sont moins différenciés que pour la religiosité.

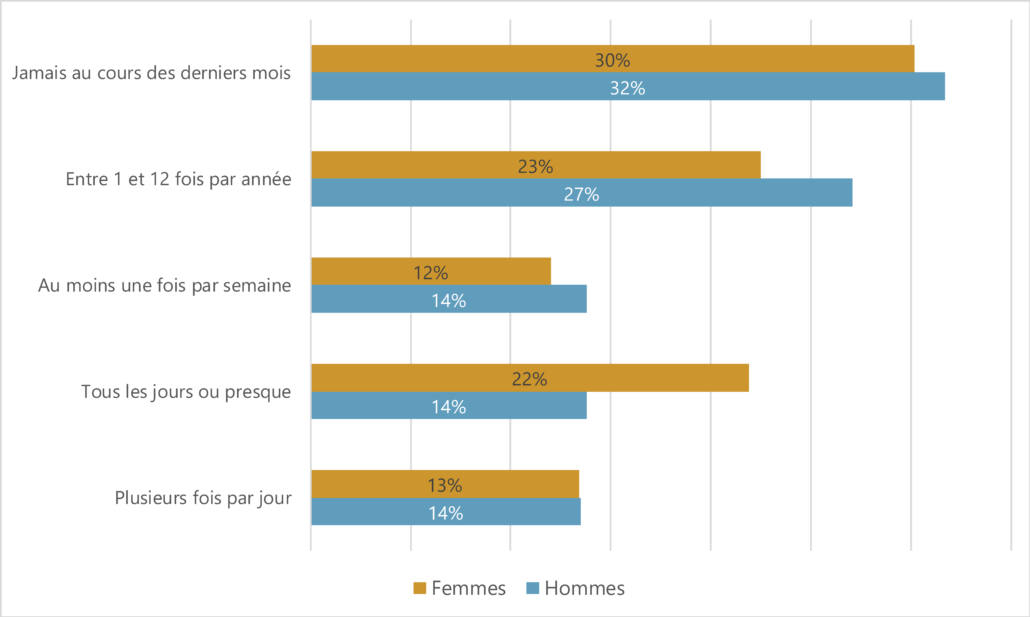

Et au sein des musulman·e·s, quelles différences ?

Cependant, à l’intérieur de l’échantillon musulman, on constate aussi des écarts. Par exemple, il apparaît que les femmes sont plus religieuses (69.2%) que les hommes (57,5%), qui eux se déclarent à l’inverse légèrement plus spirituels (44,5%) que les femmes (39,5%).

Religiosité et spiritualité selon le sexe

Source : OFS, ELRC 2019 / © CSIS/SZIG 2022

Il est aussi intéressant de voir que les jeunes (15 à 24 ans) se déclarent en moyenne plus religieux que les 25 à 44 ans et les 45 à 65 ans. En effet, près de trois musulman·e·s sur quatre âgés de 15 à 24 ans se dit « plutôt » à « très » religieux, alors que pour les musulmanes et musulmans âgés de 25 à 44 ans et de 45 à 64 ans, la proportion se situe entre un sur deux, respectivement environ 60%.

Conclusion

Si plus d’un tiers des musulman·e·s de Suisse sont suisses, il n’en demeure pas moins que selon les données ELRC 2019, 97% d’entre eux ont une origine migratoire, et que 72% est de première génération (Roth et Müller, 2019, p. 9). Or, des études montre que la religion demeure souvent une ressource pour les populations migrantes et qu’elle tend ainsi à être plus significative dans la construction identitaire des personnes issues de la migration que pour celles des personnes qui ne le sont pas (Dahinden et Zittoun 2013, Schneuwly Purdie 2010). Par ailleurs, la place que prend l’islam dans les débats publics et le constat d’une certaine « racialisation » de la catégorie sociale « musulman » (Banfi 2021, Schneuwly Purdie 2017) constitue aussi des leviers sur lesquels les processus d’identification religieuse peuvent se développer.

Finalement, il convient de rappeler que si les musulmanes et musulmans se déclarent en moyenne plus religieux que la population suisse non musulmane, ces chiffres ne donnent aucune indication sur ce que signifie pour elles et eux de se définir comme musulman, ni sur l’importance que le facteur religieux joue dans leur quotidien. D’autres indicateurs, comme ceux s’intéressant aux croyances et aux pratiques permettent de compléter leurs portraits tout en nuançant les catégorisations.